Francesca Mannocchi

Katzrin, Israele settentrionale

La tensione del confine, nelle settimane che hanno preceduto l’escalation di ieri mattina, aveva preso la forma dell’attesa. Israele aspettava la ritorsione dell’Iran e dei suoi proxies per gli omicidi del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh e del leader militare di Hezbollah Fouad Shukr, e ieri ha dimostrato di poterla anticipare.

Ieri poche ore prima che riprendessero al Cairo le trattative per negoziare il cessate il fuoco a Gaza, il fronte tra Israele e Libano si è pericolosamente infiammato. Poco prima delle cinque del mattino l’esercito israeliano ha lanciato quello che ha definito un “attacco preventivo” contro migliaia di lanciarazzi in circa 40 zone del Libano meridionale. Hezbollah ha lanciato 320 razzi e droni verso una decina di basi militari israeliane in ritorsione per l’assassinio di Fouad Shukr, e ha definito in uno dei comunicati diffusi ieri, la prima fase «completata con successo».

Da ottobre, con l’inizio dell’offensiva militare a Gaza, la diplomazia cerca di impedire che il conflitto tra Israele e Hezbollah diventi una guerra su vasca scala.

Anche se il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha promesso di riportare il Libano all’età della pietra, Hezbollah non è più il gruppo del 2006, il suo arsenale oggi è stimato in 150 mila razzi, gli attacchi sono diventati sempre più sofisticati con droni tecnologicamente avanzati e munizioni guidate con precisione. A giugno, il gruppo ha pubblicato un video del porto di Haifa e di altre posizioni militari sensibili nel Nord di Israele, sostenendo di aver girato tutto con un video di ricognizione che non ha avuto ostacoli, è riuscito a filmare prima di tornare indietro.

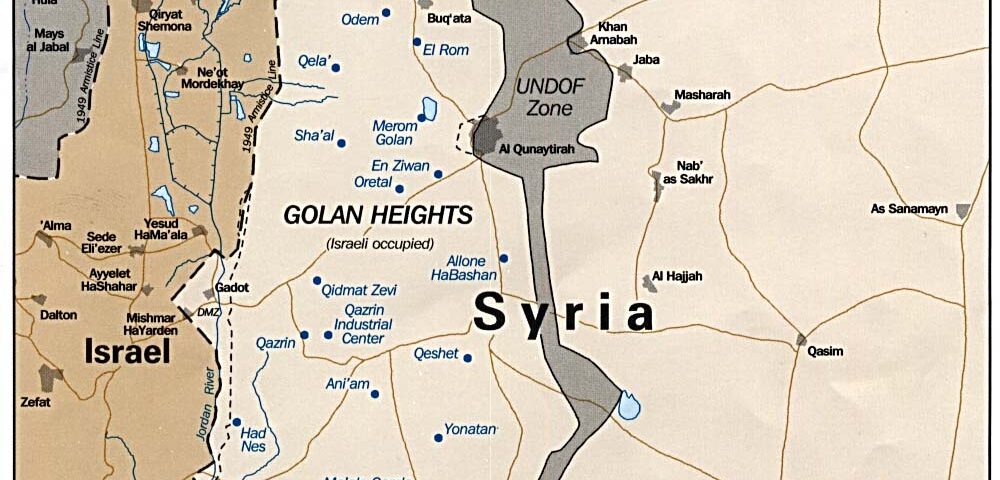

Mercoledì scorso Hezbollah aveva lanciato 50 razzi colpendo diverse abitazioni private sulle alture del Golan annesse da Israele, quattro abitazioni sono state danneggiate o distrutte a Katzrin.

La Stampa aveva raggiunto il Nord di Israele poche ore dopo l’attacco.

Ruth Mazor, 55 anni, proprietaria di una delle case colpite dai razzi stava raccogliendo i detriti da terra insieme a sua figlia e ai suoi nipoti.

«Non so più se sperare in un accordo diplomatico o in una guerra. Non crediamo più alle parole di nessuno e non possiamo andare avanti senza sapere se saremo davvero difesi o se dobbiamo continuare a vivere così, sono andati via quasi tutti e quelli che restano non si spostano che poche centinaia di metri da casa, per paura che arrivi l’allarme. Restiamo tutti a portata di una stanza di sicurezza, viviamo segregati a casa nostra».

Della stessa opinione le famiglie delle case adiacenti, anch’esse danneggiate.

La posizione comune, per tutti, era il senso di abbandono e l’assenza di strategia.

«Chiediamo da tempo cosa ne sarà di noi – continua Ruth – se non sanno darci risposte che facciano la guerra, almeno la finiremo di vivere in un limbo».

A giugno l’ufficio di Netanyahu aveva informato i capi del consiglio regionale del Nord della possibile estensione del periodo di evacuazione, senza però dare un orizzonte di quanto questa estensione sarebbe durata.

La figlia di Ruth, Yael, ha deciso di non andare via da Katzrin, è rimasta con i suoi figli piccoli, stava facendo colazione con loro la settimana scorsa quando ha dovuto correre nel rifugio per l’allarme prima che i missili si abbattessero su casa loro.

«Se c’è da fare una guerra vera, che si faccia. Ma distruggendoli, però. Altrimenti tra qualche anno ce ne sarà un’altra e poi un’altra ancora. Non possiamo più vivere così, prima temevamo solo i razzi, ora i razzi e l’invasione delle bestie delle forze Radwan (le forze di élite di Hezbollah, ndr). Prima che ci invadano loro dobbiamo farlo noi».

Le spinte interne per la guerra

I leader della destra israeliana chiedono da mesi a gran voce di invadere il Libano.

A gennaio Avigdor Liberman, fondatore e leader del partito radicale di destra Israel Beytenu, e critico della gestione della guerra di Netanyahu, ha chiesto di rioccupare il Libano meridionale perché il Paese deve pagare «con la terra» i danni causati dagli attacchi di Hezbollah: «Se il Libano non pagherà in territorio – ha detto – non abbiamo fatto nulla». Il falco Liberman vuole chiudere una fascia di Libano meridionale e spingere Hezbollah a Nord del fiume Litani «anche se questo dovesse significare 50 anni di occupazione» specificando poi «non annetteremo nulla e non costruiremo insediamenti, ma rilasceremo il territorio solo quando ci sarà un governo a Beirut che sappia come esercitare la propria sovranità».

C’è poi il fronte tutto interno al governo. Sia il Ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, sia il Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, entrambi coloni e entrambi anime dell’estrema destra religiosa, hanno più volte chiesto apertamente un’invasione del Libano. A giugno, in un incontro pubblico del suo partito Sionismo Religioso, proprio nel Nord di Israele, Smotrich ha chiesto a Netanyauh un pubblico ultimatum: o Hezbollah si ritira oltre il fiume Litani, o «l’Idf lancerà un assalto nel profondo del Libano per difendere le comunità del Nord, incluso l’ingresso via terra».

Le parole di Liberman, Smotrich e Ben Gvir rappresentano le posizioni dell’opinione pubblica israeliana: secondo un sondaggio di giugno del Jewish People Policy Institute, la maggioranza degli ebrei israeliani, il 62%, sostiene un attacco «con tutta la forza» contro Hezbollah, con il 36% degli intervistati che vorrebbe un attacco immediato e il 26% un attacco solo dopo la fine dell’operazione a Gaza.

Per i leader della destra sostenere l’invasione del Libano è un’opportunità per impossessarsi del Libano meridionale, che considerano parte della “Terra Promessa” e territorio che dovrebbe essere colonizzato dagli israeliani, ma è anche una strategia per riconquistare il consenso delle comunità del Nord che da mesi si sentono abbandonate.

Molti, come Guy Parnas, membro dei gruppi di sicurezza di Beit Hilel, pensano che il governo centrale non abbia una strategia per riportare a casa gli evacuati, «decine di migliaia di persone qui lasciato le loro comunità in fretta senza che Tel Aviv investisse davvero sulla loro sicurezza, e i soldi vanno che servirebbero a noi, qui al Nord, vanno tutti per i kibbutzin del Sud o per i progetti dei ministri di destra in Giudea e Samaria (il nome biblico della Cisgiordania occupata)».

Beit Hillel è un insediamento a circa cinque chilometri da Kiryat Shmona, la “capitale del Nord” al confine con il Libano, ed è costantemente sotto il fuoco di Hezbollah. Sul muro del check point all’ingresso della città, i soldati hanno sistemato i resti dei razzi caduti in città.

Lungo le strade non c’è nessuno, i negozi hanno le serrande abbassate, le scuole sono chiuse, e così i giardini pubblici, gli uffici.

A Beit Hillel sono rimaste le unità dell’esercito e i membri delle squadre di sicurezza, come Guy, 50 anni e 4 figli di cui due dentro Gaza da due mesi.

«Noi siamo in guerra da sempre ed è chiaro che se vivi qui e sai che al di là delle colline c’è Hezbollah, metti in conto che la tua vita sarà faticosa. Lo sapevamo tutti qui, per questo ci siamo preparati per anni allo scenario del 7 ottobre. È accaduto a loro, purtroppo, poteva accadere qui. Potrebbe accadere domani».

Per questo Guy racconta che appena sono arrivate le notizie dal confine con Gaza, a ottobre, la comunità – temendo un’immediata reazione dal Libano – ha organizzato l’evacuazione. Nessun ordine è arrivato dal governo, ribadisce.

Così come da mesi non arrivano risposte su quello che sarà del prossimo futuro.

Le poche decine di residenti rimaste hanno fatto scorta di acqua, torce elettriche e generatori di corrente, ma la fiducia nel governo – pochi giorni fa durante la visita de La Stampa – resta legata a una timeline che avrebbe riportato la vita, se non alla normalità, almeno a un piano che la renda più vicina.

«Ci sentiamo abbandonati, come se esserci abituati alla vita di confine con Hezbollah ci renda cittadini israeliani di serie B».

Non è banale, dunque, che sia stato proprio Smotrich, che tanto denaro ha destinato agli insediamenti in Cisgiordania, a visitare il Nord per proporre la sua soluzione: «Per riportare a casa i residenti evacuati – ha detto Smotrich durante la sua visita – serve una netta decisione militare, un assalto devastante a Hezbollah e alle sue infrastrutture».

L’effetto Iran

Con l’oscillazione del consenso hanno a che fare anche le scelte militari di Netanyahu, così come la sua sopravvivenza politica.

In pochi, dopo il 7 ottobre, avrebbero scommesso sulla sua popolarità, eppure undici mesi dopo l’inizio della guerra più lunga di Israele, Netanyahu, come una fenice, sta risalendo nei sondaggi.

Sebbene non abbia raggiunto gli obiettivi dichiarati dell’offensiva militare (distruggere Hamas e riportare vivi a casa gli ostaggi), sebbene sono il 26% della popolazione si dica ottimista sulla sicurezza nazionale (due anni fa erano il doppio), sebbene stia crollando anche la fiducia nell’esercito, secondo i dati del quotidiano Maariv, dopo quattro mesi di lenta ma costante ripresa, il suo partito, il Likud, è risultato la principale forza politica e Netanyahu come il preferito guidare il Paese.

Analizzando i dati dei sondaggi da ottobre a oggi, Dahlia Scheindlin, analista politica ed esperta di opinione pubblica, pensa che tra le ragioni che hanno riportato fiducia intorno a Netanyahu ci sia senza dubbio “l’effetto Iran”.

Per i primi sei mesi dopo il 7 ottobre, i sondaggi per Netanyahu e il suo governo sono stati un disastro. Il Likud ha perso fino a metà del suo sostegno rispetto alle elezioni e i partiti della coalizione hanno toccato un minimo di 42 seggi, rispetto ai 64 di oggi, perdendo circa un terzo del loro sostegno. Ma dall’inizio di aprile, diversi sondaggi hanno mostrato una stabilizzazione o persino un leggero aumento.

In una dettagliata analisi per il quotidiano israeliano Haaretz, Scheindlin parla proprio di una «svolta di aprile».

Il 1° aprile, un bombardamento israeliano nel consolato iraniano a Damasco uccise sedici persone, tra cui otto ufficiali del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc). Tra loro il generale Mohammad Reza Zahedi, comandante di alto rango della Forza Quds dei Pasdaran e il suo vice generale Mohammad Hadi Hajriahimi.

Una prova di forza dell’intelligence che si è letta immediatamente nei sondaggi.

Quando è arrivata la rappresaglia, Israele ha raccolto in un batter d’occhio, il sostegno politico e logistico non solo degli storici alleati occidentali, ma anche di un Paese arabo, la Giordania. Così, in una reazione, quella iraniana, che era stata attesa ma dichiarata, Israele ha abbattuto quasi tutti i 300 missili e droni lanciati da Teheran. Anche in quel caso, la riuscita della difesa e la solidità dimostrata dalle alleanze hanno segnato un punto a favore della popolarità di Netanyahu.

A rafforzare la risalita del primo ministro, ancora secondo l’analisi di Dahlia Scheindlin, l’attacco che, presumibilmente per mano di Hezbollah, a luglio ha ucciso 12 ragazzini nel Golan, e i due assassinii mirati. Ismail Haniyeh, ucciso a Teheran, e Fuad Shukr, ucciso a Beirut. «In altre parole – dice Scheindlin – per Netanyahu, l’Iran è una questione vincente».

E tutto lascia presumere che l'”attacco preventivo” di ieri mattina contro le postazioni di Hezbollah avrà lo stesso effetto. Cioè restare uniti e pronti a tutto intorno al leader di fronte alla minaccia iraniana e a quella dei vicini libanesi.