Lee Miller, la fotògrafa que es va ficar a la banyera de Hitler

2 Febbraio 2025

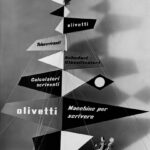

Olivetti, parole e immagini di Pintori, un sardo con le macchine

2 Febbraio 2025Trump negli Stati Uniti, Milei in Argentina, Meloni in Italia; e poi il nazionalismo religioso di Modi in India; e ancora la rivoluzione elettorale annunciata in Germania per il 23 febbraio, quella attesa in Francia nel 2027… Abbiamo provato a indagare che cosa hanno in comune le direzioni prese dagli elettorati di mezzo mondo. E che cosa può succedere adesso.

di Manlio Graziano

Se historia magistra vitæ, come ci insegnavano quand’eravamo giovani e innocenti, allora delle due l’una: o è una maestra che non sa fare il suo mestiere, oppure, più probabilmente, i suoi allievi sono una manica di asini. Detto altrimenti: dalle cosiddette lezioni del passato non impariamo mai niente, e rifacciamo sempre gli stessi errori. Alle elezioni di novembre, 77 milioni di americani hanno votato per un aspirante golpista, condannato per 34 capi di imputazione, con tre processi penali pendenti, riconosciuto colpevole di frode aziendale, diffamazione e abusi sessuali; per un personaggio che, nel corso del suo primo mandato, ha mentito o fatto affermazioni inesatte 30.573 volte, secondo il «Washington Post», cioè una ogni 69 minuti, notti comprese, che non fa mistero del suo disprezzo per i militari morti, feriti o prigionieri, per gli immigrati, per i disabili e più in generale per i deboli, meglio ancora se indifesi. Senza contare la sua schietta ignoranza politica, né le minacce a Canada, Groenlandia e Panama, tirate fuori dal cilindro dopo le elezioni.

Insomma, i 77 milioni di americani (il 32% degli iscritti al voto) che lo hanno votato sapevano perfettamente per chi stavano votando. E molti di loro lo hanno votato proprio per questo. Così come il 31% degli iscritti al voto in Germania nel luglio 1932 sapevano perfettamente chi fosse Adolf Hitler, e molti di loro lo votarono proprio perché lo sapevano.

Va da sé che Donald Trump non è Hitler, gli Stati Uniti di oggi non sono la Germania del 1932, e il contesto generale non è quello di allora. Quando ci si azzarda in paragoni storici ci si perde, e ci si azzuffa, tutto sommato inutilmente. Il dibattito se Trump sia fascista o no è non solo noioso, ma anche inutile e fuorviante, proprio perché ci allontana dalla comprensione delle ragioni che hanno spinto 77 milioni di americani a votarlo. E del perché la sua elezione sia un segno dei tempi. Dei tempi che viviamo oggi, non quelli di ieri o dell’altro ieri.

Il demone dell’insicurezzaLa storia non si ripete, diceva Mark Twain, ma rima. E la rima tra il luglio 1932 e il novembre 2024 è il disorientamento di un elettorato talmente scoraggiato da affidare le proprie sorti e le sorti del proprio Paese a cosiddetti uomini — o donne — «forti» (sintomo inconfondibile di Paesi deboli) che non fanno mistero della loro determinazione a calpestare le regole esistenti.

Il «caso Trump» fa storia a sé, anche se nel filippino Rodrigo Duterte e nel brasiliano Jair Bolsonaro si potevano trovare elementi di contiguità morale e caratteriale. Ma il successo del magnate del Queens si iscrive nel solco sempre più ampio di successi della destra, estrema o appena un po’ meno estrema, in una tendenza generale che, producendo risultati simili, ma non necessariamente assimilabili, deve per forza avere cause simili.

Lasciamo da parte casi «spuri», quelli in cui le «elezioni» sono prese in ostaggio dai vari caudillo, e non danno quindi il polso dei reali sentimenti della popolazione (Russia, Bielorussia, Azerbaigian, Egitto, Venezuela eccetera); lasciamo da parte casi molto particolari come Israele. Qui ci concentreremo essenzialmente su Stati Uniti ed Europa, cioè quell’insieme di «vecchi» Paesi che hanno dominato il mondo nei secoli passati, le cui popolazioni, dopo la crisi del 2008, hanno cominciato a verificare di persona che quell’era di benessere costruito a spese degli altri stava arrivando alla fine. La crisi dei rifugiati e gli attentati del 2015 hanno fatto da catalizzatori delle loro ansie, cui si sono aggiunte le cupe inquietudini suscitate prima dalla pandemia e poi da una situazione politica internazionale che si fa ogni giorno più caotica.

Da allora, almeno, le popolazioni di quei «vecchi» Paesi convogliano le loro ansie verso una sempre più insistente domanda di maggiore sicurezza, esigendo risposte immediate e immediatamente visibili. Spontaneamente, un numero crescente di persone pensa che il loro senso di insicurezza dipenda da quel che accade nella strada sotto casa, dai delinquenti che vi si aggirano indisturbati o dagli immigrati ogni giorno più numerosi che confabulano fra loro in una lingua incomprensibile.

In certi quartieri è senz’altro vero, ma non è vero in generale. Quasi ovunque (compresi gli Stati Uniti, secondo dati dell’Fbi del 23 settembre scorso), la criminalità è in calo e, quasi ovunque, gli immigrati commettono meno reati degli autoctoni. La Customs and Border Protection statunitense ci dice per esempio che, nel 2023, gli immigrati sono stati responsabili dello 0,16% degli omicidi volontari negli Stati Uniti, il che significa che il 99,84% è stato compiuto da cittadini americani. Il senso di insicurezza della popolazione, quindi, viene da altrove: e precisamente dalla fumosa ma tenace sensazione che il futuro sarà peggiore del presente.

Non aiuta il fatto che i Paesi di cui parliamo siano vecchi non solo per storia, ma anche per l’età di chi ci vive: nel 2023, l’età mediana della popolazione dell’Unione Europea era arrivata, secondo dati della Commissione, a 44,5 anni, invecchiata di ben 2,3 anni dal 2013; negli Stati Uniti era di 39,2, meno dell’Europa (grazie agli immigrati), ma molto più che in Messico (29,3), India (29,5), Indonesia (30,1), per non parlare della Nigeria (19,1). È fisiologico che, invecchiando, le persone vedano il futuro meno roseo del passato; e non è raro che, invecchiando, molti rinfocolino la propria rabbia con lamentazioni sulla perdita dei sani valori di una volta e sulla gioventù che non rispetta più niente e nessuno.

Il ritorno delle tribùSu questi errori di prospettiva speculano i mercanti della paura per trarne tutti i benefici possibili, da quelli materiali a quelli elettorali. È infatti più redditizio blandire un elettore spaventato promettendogli di raddrizzare la schiena ai giovani, di fare piazza pulita dei delinquenti e di deportare gli immigrati che spiegare loro che la causa più profonda — e difficilmente governabile — del loro senso di insicurezza non sono né i giovani né i delinquenti né gli immigrati, ma la trasformazione globale dei rapporti di forza economici, politici e militari tra le grandi potenze. I giovani e gli immigrati sono un bersaglio comodo, perché sono visibili, mentre i «rapporti di forza» sono impalpabili e impersonali, e ancor più lo sono i tanto misteriosi quanto detestati «mercati».

La ricetta dei partiti «legge & ordine» non si limita però a fornire facili soluzioni a problemi complessi e capri espiatori — se possibile incapaci di difendersi — su cui scaricare ansie e frustrazioni. Il loro altro punto di forza consiste nel fornire quelle che chiameremo «tribù» in cui trovare rifugio. Cioè rispondere a un appello istintivo che riemerge dalle oscure e remote profondità della specie umana nei momenti di paura collettiva.

Il nazionalismo, il sovranismo, l’insistenza ossessiva su identità, radici e tradizioni e la conseguente ostilità verso gli «altri» prosperano quando prospera l’istinto gregario, quel meccanismo involontario studiato dalla biologia, dalla psicologia e dall’antropologia, che spinge a rifugiarsi nel gruppo o nella tribù di appartenenza quando si avverte l’incombere di una minaccia collettiva. Gli ultimi 10 mila anni in cui la nostra specie ha costruito organizzazioni sociali, creato forme politiche, prodotto leggi, indagato la natura e la filosofia e scritto trattati di buone maniere non hanno granché modificato certi comportamenti acquisiti nei precedenti 300 mila anni (almeno) in cui homo sapiens ha vissuto come gli altri animali, stretto tra le due necessità di mangiare e di non essere mangiato. Nei momenti di pericolo, scatta l’urgenza di fondersi nel gruppo di appartenenza, istintivamente intuito come la sola ancora di salvezza, mentre il gruppo avverso (o semplicemente diverso) è avvertito come minaccia esistenziale.

Non siamo più all’età della pietra, certo, ma le reazioni incise sul disco duro della nostra lunga e lenta evoluzione ai tempi del pericolo permanente tendono inevitabilmente a riaffiorare, se sollecitate da quello che appare un pericolo immanente. La violenza della reazione è proporzionale alla portata del pericolo. La Germania del 1932 stava sprofondando nella miseria, nell’angoscia collettiva e nella guerra civile; gli elettori tedeschi (in realtà, poco meno di un terzo di essi) si affidarono all’«uomo forte» che procurava loro le risposte di cui avevano disperatamente bisogno, sia sul piano materiale che psicologico: per il primo, promettendo di risolvere tutti i problemi e, per il secondo, creando la mitica tribù «ariana» e additando il capro espiatorio su cui scaricare la rabbia e la vendetta — gli ebrei. Oggi, miseria, angoscia e guerra civile non ci sono ancora, ma aleggiano come una possibilità; gli elettori americani (in realtà, poco meno di un terzo di essi) si affidano a un altro «uomo forte» che promette alla tribù il ritorno dell’età dell’oro e le indica su chi sfogarsi — gli immigrati.

La destra centrifugaA questo punto è necessaria una premessa storica. Le origini politiche del termine «destra» risalgono alla prima seduta degli Stati generali nel 1789 in Francia, quando i rappresentanti più conservatori del terzo stato presero posto nella platea alla destra del re e quelli più radicali, guidati da Mirabeau, a sinistra. A partire da allora, la posizione occupata in Parlamento è spesso diventata una dichiarazione d’intenti politici; ma non sempre: alla Camera dei Comuni del Regno Unito, per esempio, l’opposizione siede a destra dello speaker e il governo a sinistra, quale che sia il loro schieramento.

Tuttavia, dal 1789 a oggi, destra e sinistra hanno conosciuto molti slittamenti. A cominciare dallo stesso Mirabeau che, da capo dei radicali divenne sempre più moderato fino a essere definito da Marat «il più terribile nemico del popolo». Nel linguaggio di oggi, si direbbe che Mirabeau si era «spostato a destra» oppure che era stato «scavalcato a sinistra» da Marat, Robespierre e gli altri. Per venire più vicino a noi, ricordiamo che il fascismo era nato come costola del socialismo, da cui aveva ereditato le vocazioni repubblicana e anticlericale, la magniloquenza, l’agitazione pseudorivoluzionaria e l’anima piccoloborghese; divenne di destra quando la distinzione non serviva più, avendo eliminato tutti gli altri dalla scena politica.

Dopo decenni di dirigismo, destra e sinistra moderate si sono convertite al libero mercato negli anni d’oro della mondializzazione, lasciando le loro ali estreme a presidiare la cittadella deserta dello statalismo e del protezionismo. Per potersi distinguere tra loro, hanno dovuto quindi scoprire nuove vocazioni, a volte estranee alla loro tradizione: l’aborto, l’ecologia, la laicità e i diritti delle minoranze da una parte; la «difesa della vita», la lotta all’immigrazione, la religione e il ritorno alle tradizioni dall’altra. Non tutti hanno seguito questa metamorfosi: chi, per esempio, si riteneva di destra ma era al tempo stesso laico e non ostile al diritto d’aborto; chi, invece, si riteneva di sinistra ma si trovava disarcionato dall’entusiasmo per il libero mercato, dall’ammicco alle droghe leggere o dall’attivo sostegno alla causa omosessuale. È proprio in quegli anni che si sono avuti i primi sostanziosi travasi elettorali in Italia del Nord dal Partito comunista alla Lega Lombarda e, in Francia, dal Partito comunista al Fronte nazionale.

Dopo la crisi del 2008, poco a poco destra e sinistra moderate si sono riconvertite allo Stato imprenditore, regolatore e protettore. Per tentare di coprire le tracce delle loro peregrinazioni ideologiche, hanno dunque finito per costruire intorno alle loro nuove vocazioni delle identità sub-tribali in lotta tra loro in seno alla «tribù» principale — la nazione — dei cui valori le une e le altre si proclamano le sole legittime rappresentanti e difensori. La culture war che ha scosso gli Stati Uniti negli ultimi decenni, quella polarizzazione centrifuga che ha spinto molti moderati verso le estreme, trova le sue origini proprio nella necessità di reinvenzione identitaria della destra e della sinistra.

Come detto, è stata proprio la crisi del 2008 a scatenare una nuova era di «grande paura», da sempre propizia ai grandi rivolgimenti politici. La perdita, o la paura di perdere i privilegi accumulati nel passato ha dato luogo a manifestazioni di ipocondria sociale, di ripiego sempre più accentuato nella propria comfort zone tribale, condito da una cruda ostilità verso chi appartiene a tribù diverse.

Si è insomma verificata una convergenza tra domanda e offerta: la domanda di chi esige il ritorno a un’epoca in cui certi privilegi erano dati per scontati, e l’eliminazione di tutti coloro che ne sono considerati una minaccia, nemici tanto dell’esterno quanto dell’interno — i più pericolosi; l’offerta di chi ha coltivato per decenni tutta una batteria di ideologie desuete e marginali quando le cose andavano bene, ma che si attagliano perfettamente agli umori di frustrazione, di ansia, di rabbia e di vendetta quando il senso di disperazione sale dalle viscere profonde della società e la permea di sé nel suo insieme.

L’invidia della (estrema) destraPer comodità, o per pigrizia, molti imputano il successo dell’estrema destra alle incursioni informatiche russe e all’influenza nefasta dei social media. Se ci si pensa bene, però, non è poi così difficile capire perché i reazionari celebrino il loro trionfo proprio in un momento storico in cui sempre più numerosi sono coloro che vedono nel ritorno al passato l’unica salvezza. Oltre a quell’aspirazione, tornare great again, anche l’ossessione dell’identità (nazionale, locale, religiosa e, negli Stati Uniti, anche razziale), la tradizione, il disprezzo per le regole, la violenza contro i più indifesi e il chiodo fisso del nemico da distruggere sono tutti attrezzi ideologici rimasti a lungo nelle polverose teche dell’estrema destra, ma raramente usati nell’agone politico. Dopo la crisi del 2008, e soprattutto dopo il 2015, sono invece diventati oggetti estremamente apprezzati, e ogni crisi ulteriore — la pandemia, la guerra in Ucraina, la guerra di Gaza eccetera — ne accresce la popolarità.

Tanto da suscitare l’invidia di altri che, facendo buon uso del loro consumato camaleontismo politico, si sono persuasi di poter contendere su questi temi porzioni dell’elettorato all’estrema destra. In Italia, fu un governo di centrosinistra, nel 2017, ad appaltare la gestione dei flussi migratori verso l’Italia alla Libia, un accordo definito «disumano» dall’Alto commissariato Onu per i diritti umani. In Danimarca, sono i socialdemocratici alla testa dell’esecutivo ad avere adottato le misure anti-immigrati più severe di tutta Europa. In Germania, è il cancelliere socialdemocratico che ha deciso la sospensione di Schengen e la chiusura delle frontiere. Sempre in Germania, l’astro nascente dell’estrema sinistra, Sahra Wagenknecht, pensa e parla come i suoi colleghi dell’AfD; in Francia, estrema destra e estrema sinistra si sono ritrovate insieme nella sommossa dei gilet gialli; e poco prima, in Italia, i Cinque stelle — dove erano confluiti vari spezzoni dell’estrema sinistra — si erano ritrovati al governo con l’estrema destra salviniana. Sempre in Francia, l’ex «socialista» Emmanuel Macron ha speso sette anni di presidenza nel tentativo di scavalcare a destra Marine Le Pen contro immigrati e musulmani. In Slovacchia, il socialdemocratico Robert Fico si è allineato alle posizioni del suo vicino ungherese Viktor Orbán, il pioniere dell’estrema destra illiberale europea; posizioni su cui è schierato anche l’appena plebiscitariamente rieletto (tre quarti dei voti) presidente croato, il socialdemocratico Zoran Milanovic. Negli Stati Uniti, una parte della sinistra cospirazionista, sostenitrice entusiasta di WikiLeaks, nemica dei «BigPharma» e opposta all’obbligo vaccinale è confluita con Robert Kennedy jr. e Tulsi Gabbard nella coalizione di Donald Trump.

Tuttavia, rincorrere sul suo terreno l’estrema destra non sembra essere un affare particolarmente redditizio. Anzi, finisce per rafforzarla: se tutti adottano le politiche che aveva sempre sostenuto quando era ostracizzata, ragiona l’elettore, vuol dire in fondo che aveva ragione fin da allora; è quindi giusto premiarla per la sua chiaroveggenza e indennizzarla per l’ingiusto trattamento subito nel passato. Inoltre, il vecchio buon senso suggerisce di diffidare delle imitazioni e di preferire l’originale, soprattutto quando i due costano lo stesso prezzo sulla scheda elettorale.

Voglia di «Lebensraum»Il risultato di tutto questo è che l’estrema destra è al potere, oltre che negli Stati Uniti, in Italia, Svezia, Paesi Bassi, Finlandia, Slovacchia, Ungheria, Croazia e Repubblica Ceca; in dicembre ha vinto le elezioni in Austria e in Romania, e a marzo aveva moltiplicato i suoi voti per quattro in Portogallo. Il 23 febbraio se ne misurerà l’ascesa in Germania, e nel 2027 arriverà al potere in Francia. Tutti questi movimenti hanno, nel loro Dna politico, non solo un debole per la Russia e per il suo uomo forte, ma una diffidenza che sconfina spesso in ostilità nei confronti dell’Unione Europea, da cui vorrebbero quantomeno farsi restituire pezzi di sovranità.

L’antigermanesimo di ritorno tra la popolazione francese — di destra, di centro e di sinistra — ci consente di gettare un occhio su dove questa tendenza potrebbe portare. Infatti, al di là delle grandi messe in cui si ritrovano a complimentarsi tra loro, al di là dei post sui social media in cui si sostengono a vicenda, al di là dei sorrisi e delle pacche sulle spalle, di una cosa possiamo essere certi: l’internazionale dei nazionalisti è un ossimoro politico.

Come nell’era del libero mercato non bisognava stupirsi che i liberali fossero al potere dovunque, nell’era in cui i mercati tendono a chiudersi dietro i confini nazionali non bisogna stupirsi che i nazionalisti vadano al potere un po’ dovunque. Come era ovvio che, nell’era del libero scambio, le frontiere si aprissero e i muri cadessero, è altrettanto ovvio che, nell’era in cui i mercati tendono a chiudersi, le barriere e i muri tendano ad alzarsi di nuovo un po’ dappertutto. E in questo nuovo clima di soffocamento, non c’è da stupirsi che qualcuno ricominci a pensare al Lebensraum, alla conquista di uno «spazio vitale» allargando i propri confini nazionali, violando, va da sé, i confini nazionali di qualcun altro. I nazionalisti sono destinati a spararsi tra di loro, come facevano fascisti italiani e tedeschi in Alto Adige negli anni Sessanta e Settanta.

È tipico dei politici — non solo di destra — pensare di essere loro a forgiare la realtà. Le vicende di questi ultimi decenni proverebbero piuttosto il contrario: la globalizzazione ha trovato i suoi interpreti politici, e la de-globalizzazione sta trovando i suoi. I primi rispettavano le regole non perché fossero gentiluomini o gentildonne, ma perché ogni forma di interazione necessita di regole condivise per funzionare scorrevolmente; i secondi non le rispettano non perché siano maleducati (e a volte lo sono), ma perché non ne hanno più bisogno, e anzi intralciano i loro progetti, le loro promesse agli elettori. Il rispetto dei diritti dell’uomo di cui hanno fatto per decenni un caposaldo dei loro «valori» finisce nell’immondezzaio della storia quando si tratta di cacciare gli immigrati o di lasciarli alla mercé dei banditi libici. Il rispetto delle frontiere, che è stato per decenni il tabù dei tabù della politica internazionale, perché tutti sapevano che le frontiere non sono che linee di armistizio provvisorio, è ormai venuto meno.

Insomma, stiamo entrando in una nuova fase politica internazionale, in cui le regole sono diventate ferrivecchi, il senso di umanità è diventato un attrezzo politico inutile e controproducente e l’egoismo tribale il nuovo valore da affermare con tutti i mezzi, calpestando, è ovvio, l’egoismo tribale degli altri. A dispetto degli insegnamenti della storia, questo è il viatico che ci siamo scelti per incamminarci sull’accidentata strada del prossimo futuro.