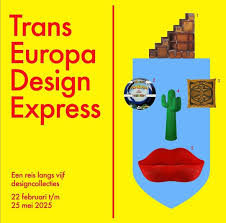

Il Design Museum Den Bosch di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, inaugura oggi la mostra «Trans Europe Design Express – a journey through five design collections», che resterà aperta fino al 25 maggio. L’iniziativa, promossa dal museo olandese (direttore Timo de Reijk), vede la partecipazione di cinque prestigiose istituzioni europee: mudac (Svizzera, direttore Marco Costantini), Domaine de Boisbuchet (Francia; direttore Mathias Schwartz-Clauss), Designmuseum Danmark (Danimarca, direttrice Anne-Louise Sommer), Design Museum Brussels (Belgio; direttore Arnaud Bozzini) e Triennale Milano (Italia; direttore Marco Sammicheli).

Ciascuna partecipa con opere rappresentative, dando vita a un dialogo transnazionale sul ruolo del design nella società europea contemporanea. Un’inedita collaborazione e una storica convergenza per questo settore di ricerca, sei istituzioni provano a ridefinire il dibattito sulle pratiche espositive e sulla gestione delle collezioni.

La mostra non si limita a un’esposizione congiunta, si propone come un laboratorio critico sulle intersezioni tra convivenza, azione e dialogo, tematiche chiave per l’evoluzione e la sopravvivenza dei musei, in particolare di quelli dedicati al design. Al centro di questa riflessione ci sono questioni fondamentali: il rapporto tra pubblico e privato, le dinamiche di (in)dipendenza economica, la fratellanza istituzionale nella diversità e il ripensamento di un “noi” collettivo contrapposto all’individualismo dominante.

Nel panorama contemporaneo, i musei del design stanno ridefinendo la propria funzione: non sono più solo luoghi di conservazione ma piattaforme di comunicazione ed educazione, strumenti per valorizzare il sapere umano e proporre nuove ipotesi di coesistenza tra memoria e innovazione. Legittimano una visione della civiltà attraverso quelli che potremmo definire oggetti civici, elementi che rispondono a logiche collettive, a un’idea di comunità. Si pensi, ad esempio, alla comunicazione pubblica, all’arredo urbano, alle attrezzature per persone con disabilità – tutti strumenti di organizzazione sociale che trovano ampia applicazione in ambiti di pubblica utilità.

Il museo si ripensa come un dispositivo che attenua le disuguaglianze, un amplificatore di memorie, un archivio di dati e studi di caso, insomma un laboratorio di possibilità. Si pone come un custode dei diritti e dei doveri della convivenza sfruttando il design come strumento che affianca la vita quotidiana.

Il design è multidisciplinare per statuto, non si limita alla creazione di artefatti, con coraggio immagina e plasma il futuro. Grazie alla natura delle collezioni e dei programmi espositivi pensati per aderire a comuni esperienze, un museo del design dovrebbe rappresentare il forum ideale per il dialogo tra ambiti non più contrapposti perché contigui: naturale/artificiale, reale/virtuale, comunità/individuo, autore/collettivo, tendenza/comportamento. È necessaria la forza organizzativa e trasversale delle istituzioni, affinché l’eredità dei fenomeni socio-culturali possa trasformarsi in un balsamo per la società. Musei, università, teatri, accademie, centri di ricerca e spazi culturali devono fungere da catalizzatori di energia e luoghi fisici di presenza e di espressione collettiva.

Un museo che custodisce collezioni e sviluppa programmi è uno strumento agile di politica culturale con una portata globale: agisce come un sismografo dei fenomeni sociali, un termometro delle condizioni locali, un mezzo per trasmettere l’“essenza distintiva” di un territorio rafforzandone le relazioni internazionali. Un museo del design è anche una sintesi di conoscenza e un mediatore socio-economico su un’ampia scala territoriale. Non dovrebbe forse essere proprio questo tipo di istituzione ad adottare pratiche proprie della diplomazia culturale, esercitando una rinnovata funzione pubblica attraverso l’uso del soft power nei confronti delle istituzioni politiche e amministrative?

E, in effetti, ciò avviene attraverso l’esposizione di oggetti esistenti e la creazione di nuovi manufatti, processi creativi e produttivi, cultura materiale e innovazione. Questo ramo della diplomazia culturale potrebbe essere definito Design Museum Diplomacy.

L’Europa deve riaffermarsi come custode della democrazia e della convivenza. Deve farlo anche attraverso il design, offrendo nuove immagini, contenuti e idee capaci di favorire un riequilibrio sociale. Devono emergere nuove narrazioni che affermino la possibilità di un futuro. Tra le misure essenziali per questo processo vi sono l’educazione e la comprensione reciproca come basi della convivenza, così come la libera circolazione delle informazioni. È fondamentale riaffermare i principi fondativi del pensiero europeo, inclusi i desideri e le aspirazioni di chi si sente ai margini.

I musei hanno un grande potenziale. La storia ce lo insegna. Quando nel 1852 venne fondato a Londra il Victoria & Albert Museum l’obiettivo era custodire e promuovere oggetti in grado di favorire lo sviluppo di una società moderna in cui le risorse fossero a beneficio del maggior numero possibile di persone. I musei del design professano quotidianamente questa consapevolezza e la trasmettono ai visitatori. Forse il design non può cambiare il mondo; al tempo stesso il mondo intero è soggetto a un’azione di progetto tant’è che la nostra società si definisce proprio attraverso le sue manifestazioni materiali e organizzative. Noi crediamo che i musei del design possano attrarre nuove comunità della società. Una nuova cultura visiva e interattiva sta emergendo con sempre maggiore chiarezza, soprattutto tra le giovani generazioni, e affonda le proprie radici nel design più che, ad esempio, nelle arti visive tradizionali.

Un museo del design è forse la piattaforma ideale per contribuire a una nuova forma di comunicazione protesa all’azione. Un museo che si occupa di design porta ancora con sé l’aspettativa di una rassegna di oggetti belli e, talvolta, storicamente noti. Non c’è nulla di sbagliato nella bellezza, ma le grandi questioni che riguardano tutti noi, in un mondo in rapida trasformazione, possono essere affrontate al meglio proprio attraverso un nuovo modello che attraverso opere storiche e contemporanee crei relazioni, segnali memorie, ascolti bisogni, offra soluzioni diplomatiche.