Piazza Affari, sberla dazi Trump mette KO banche. Si salvano le utility

3 Aprile 2025

Newman, nel mondo un santo senza timori

3 Aprile 2025ELZEVIRO

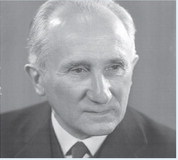

Preparato da un saggio del 1914, nel 1925 appare il libro di un sacerdote cattolico quarantenne, Romano Guardini, dal titolo L’opposizione polare.

Tentativi per una filosofia del concreto vivente. Guardini aveva iniziato a insegnare all’università di Berlino nel 1923, chiamato sulla cattedra di “Filosofia della religione e Weltanschauung cattolica”. Era già conosciuto per Lo spirito della liturgia (1918) e il suo essere animatore del movimento giovanile cattolico Quickborn.

Con quest’opera, nata dalla necessità di chiarire il proprio metodo scientifico in filosofia e teologia, Guardini delinea i tratti di un pensiero che fa del concreto vivente la cosa stessa della riflessione. Un concreto, visto con occhi fenomenologici, costituito da opposizioni polari che ne spiegano l’inquietudine. Opposizioni che non sono contraddizioni – ne inaridirebbero lo svolgimento –, ma tensioni: dinamica\\statica, forma\\eccedenza, integrazione\\differenziazione. Opposizioni che strutturano il movimento e il senso di ogni ente. Una prospettiva che sembrava rimandare ad altri pensatori (Goethe, Jung), ma Guardini, insistendo nel ribadire che l’opposizione non è contraddizione, respingeva questi accostamenti in forza della prospettiva cristiana dalla quale muoveva. Per lui la filosofia è “visione del mondo”: con occhio speculativo cogliere il manifestarsi della stratificazione del senso nelle varie gerarchie dell’essere. Il concreto vivente è questa res sul tavolo, un’opera d’arte e, soprattutto, Cristo come modello di opposizione polare nell’esistenza, in quanto rivelazione dell’Infinito nel finito. Guardini di diritto fa parte del movimento fenomenologico; in lui la fenomenologia – “tornare alle cose stesse” – è interpretata come esercizio dell’occhio pneumatologico: nei fenomeni trovare traccia del senso che oltrepassando l’immediatezza li fonda.

“ Weltanschauung cattolica” significa cogliere nel particolare il respiro dell’universale, del “pneuma”. Di qui la plurivocità con il quale per Guardini si dice opposizione polare del concreto vivente. E di qui il carattere polifonico della sua opera: dalle indagini teologiche sulla vita di Gesù all’analisi delle opposizioni inscritte nei simboli della liturgia nei quali si cela il mistero della Rivelazione, alla ermeneutica dei grandi scrittori che hanno interrogato l’esistenza tra l’età moderna e la sua fine (Pascal, Hölderlin, Kierkegaard, Dostoevskij, Nietzsche, Rilke). Fenomenologia del concreto vivente significa disamina delle età della vita e delle loro tonalità affettive, innanzitutto la malinconia nella quale alberga una polarità metafisica di significati, tra vanità del finito e varco dell’Infinito. In tal senso Guardini è un classico, una guida spirituale che dà a pensare. Le sue opere orientano il lettore nello spaesamento della fine dell’epoca moderna, quando il mondo appare nella forma di tre opposizioni polari: una cultura non culturale, una umanità non umana, una natura non naturale. Sta qui l’attualità dello scritto di Guardini, più volte riedito da Morcelliana; un libro fondativo di un pensiero credente il quale, pur avendo il baricentro in Dio come “roccia” della vita, non si nasconde che l’esistenza donata è affidata alla libertà della persona: sta ad essa far fronte, con serietà (“ Ernst”, parola amata da Guardini), alle nuove opposizioni polari che sono cifra di un terremoto culturale e sociale che ha il nome di nichilismo.

Guardini, che pur viveva interiormente le scosse di quel terremoto, vedeva sé stesso come un pensatore del Sud, mediterraneo: la vita cristiana è corpo vivente, forma in atto e quindi spirito, persona, serietà delle decisioni esistenziali. Come se in Guardini la teologia e la filosofia avessero assunto un tratto eracliteo – lo sguardo sugli opposti – che le rende idealmente contemporanee.

Un eraclitismo cristiano.