Bernard-Henri Lévy Cannes alza la voce

18 Maggio 2025

AVANTI POPOLO, CON IRONIA

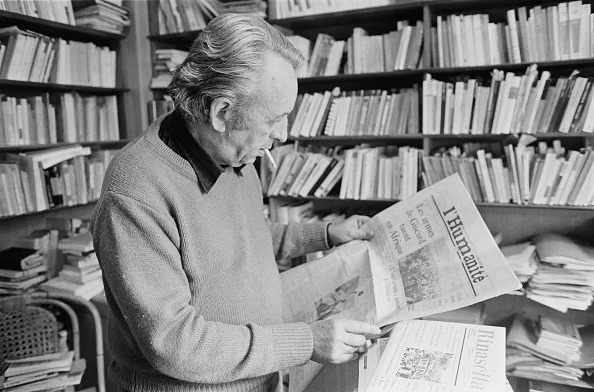

18 Maggio 2025Pensatori del Novecento Torna in libreria da Medhelan, seguito dall’inedito «I fatti» (1976), il memoriale del filosofo marxista di origine algerina: afflitto da turbe psichiche, strangolò la moglie Hélène Rytmann

La scena madre si svolge il 16 novembre del 1980 a Parigi, in uno degli appartamenti riservati ai docenti nell’Ecole Normale Supérieure (ENS) a Parigi. Lì nel silenzio di un quartiere deserto, è domenica mattina, risuonano le urla di un uomo che si trova al cospetto dell’uxoricidio per strangolamento che ha appena commesso: è lì che il filosofo Louis Althusser, sessantadue anni, ha appena ucciso sua moglie Hélène Rytmann, di qualche anno più anziana di lui, con cui vive dall’immediato dopoguerra. È noto che Althusser, annosamente afflitto da stati depressivi e turbe psichiatriche, viene dichiarato mentalmente infermo e scampa al processo penale per un «non luogo a procedere» ma, non di meno, egli è messo a ricovero coatto, posto sotto tutela e impedito dal prendere la parola, che sia scritta o orale, in pubblico. Due anni dopo la sua morte, sopraggiunta il 22 ottobre del 1990, riaffiora dall’archivio un cospicuo scartafaccio autobiografico che nel ’92 compare anche in italiano da Guanda e ora torna in libreria, L’avvenire dura a lungo seguito da I fatti (a cura di Olivier Corpet e Yann Moulier Boutang, traduzione di Francesco Bruno, Medhelan, pp. 441, € 30,00) con una prefazione di Alberto Leiss che opportunamente inquadra il testo terminale di un uomo che pure definisce «inquietante e geniale».

Lettore di Sant’Agostino formatosi nei circoli del cattolicesimo sociale e virtualmente modernista, estimatore a vita di Rousseau, Althusser non redige comunque un’autobiografia in senso stretto né ordisce le proprie confessioni in senso etimologico. L’avvenire dura a lungo (qui nella sua ultima redazione datata 1985, tuttavia non ancora ottimale) ha semmai la forma di un oratorio interiore, di qualcosa che da un lato rinvia all’esame di coscienza e dall’altro a un dossier degli eventi biografici che agli occhi dell’autore abbiano avuto un peso nel decorso catastrofico della sua vita: insomma ci si trova di fronte a pagine che possono risuonare nel lettore ora come una sequenza sintomatica di antefatti rivelatori ovvero di sintomi recuperati a posteriori, ora invece come una tranche refertuale del genere di Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello… che uscì nel ’73 a cura di Michel Foucault, uno fra i non molti amici e allievi che andranno a trovare il filosofo nei tre anni di manicomio successivi al delitto, tra lo storico ospedale di Sainte-Anne e quello di Soisy.

Va qui aggiunto che nel riandare ai propri trascorsi Althusser utilizza non soltanto le nozioni di un malato ormai espertissimo di farmaci e di tecniche psichiatriche ma anche il lessico della psicoanalisi a lungo praticata con un allievo di Jacques Lacan (suo amico nonché beneficiario di un celeberrimo corso all’ENS poi chiuso manu militari per l’intemperanza di Lacan medesimo). Ma va aggiunto anche che chi abbia dimestichezza con le opere filosofiche più celebri di Althusser, specie Per Marx (’65) e il coevo Leggere ‘Il capitale’, chi rammenti lo stile glaciale di un pensiero che voleva tradursi in «pratica teorica» e «rottura epistemologica» o lambire infine l’aridità scientista dello strutturalismo, costui potrebbe ora essere sorpreso da uno stile così rapido e mosso, sempre sostenuto da una osservazione diretta delle cose e da intromissioni volentieri spavalde in cui si manifesta (e questo proprio non ce lo saremmo aspettato, stando allo stereotipo) un fedele lettore di Stendhal e di Céline addirittura. Le pagine relative all’infanzia e adolescenza sono infatti le più vivide: ecco un bambino nato ad Algeri da pied noir (il padre è un direttore di banca già fattorino e impiegato della stessa, sua madre un’ex maestra frustrata e angariata dal dispotismo maritale), ecco poi un ragazzo introverso, ignaro di ogni cosa di sé, apparentemente senza desideri né sesso ma solo affascinato dall’ambiente esterno, tra gli altopiani d’Algeria e la campagna nel Morvan dei suoi nonni. Seguono un ingresso quasi fortuito all’ENS, da cattolico con inquietudini ancora inespresse, poi subito nel’39 l’arruolamento e una lunga prigionia in Germania che gli garantisce se non altro un apprendistato da poliglotta.

Hélène arriva per caso: è un’ebrea aschenazita dal carattere indocile e persino violento, non è bella ma la sua intelligenza è profonda e ad ogni livello intrigante, è una ex resistente uscita nel ’39 dal PCF perché antistalinista e incontra un Louis che è vergine a trent’anni oramai, filosofo mistico che non ha ancora letto Marx ma sta giusto entrando (e mai ne vorrà uscire) nel partito di Maurice Thorez e di quell’Aragon che non smette di diffamare Hélène quale traditrice e spia anticomunista.

Durerà esattamente trentadue anni la loro convivenza nel minuscolo appartamento di rue d’Ulm. L’affiatamento è comunque conflittuale e, anzi, convulsivo: Hélène ambisce a un rapporto integrale, la sua completa dedizione al marito esige il corrispettivo di una vera condivisione: per parte sua Louis, via via che la propria ascesa si compie (presto è un professore prestigioso, un militante ascoltato, un filosofo discusso nel dibattito internazionale), sembra ignorare che il suo equilibrio lo ha raggiunto proprio grazie a lei e infatti la ferisce con ripetuti tradimenti arrivando a sentirla come una vicaria di madre e sorella ma non come, integralmente, una compagna. Il rapporto è ambivalente a ogni livello e basterebbe rammentare che quando si vota la riammissione di lei nel Partito, il voto palese di lui è contrario pari a quello della maggioranza del Partito. Insomma Hélène è l’Ersatz di una famiglia di fatto assente però sempre pronta a subentrare con gli agenti della castrazione e della negazione.

Quella concernente la maturità è la zona più turbolenta del palinsesto di Althusser che quanto perde in linearità lo riguadagna sulla pagina in termini di densità, per grumi e strappi improvvisi, dove si individua una violenza inespressa ma anche a momenti una tenerezza struggente, come in questa inquadratura postuma del volto di Hélène: «È caratterizzato, questo volto, dai tratti, dalle tracce scolpite da un lungo dolore di vivere sulle guance incavate, dalle tracce di un lungo e terribile ‘lavoro del negativo’, di lotta personale e di classe nella storia operaia della Resistenza. (…) La pietrificazione del suo recente passato: ella era ciò che era stata». A Hélène sono riservate pagine bellissime anche ne I fatti, il testo autobiografico e rimasto inedito (i curatori lo collocano opportunamente in appendice) che Althusser scrisse nel 1976 per una rivista dell’amico Régis Debray e vi si trovano, stavolta per esteso, fra molti altri i ritratti di Lacan, di Sartre e di un indimenticabile generale De Gaulle.

Sembrerà ancora paradossale che il teorico di un marxismo recuperato quale pura obiettività di pratica scientifica possa rinvenirsi sulla pagina in una così terribile e dilacerata soggettività ma egli scrive, appunto, senza preoccuparsi di altro se non di «farla finita con le indiscrezioni». Improvvisa alcune diagnosi ma è ben più lucido nel riferire il proprio stato d’animo in perpetua incandescenza. Davanti alla sua anamnesi e ai fatti riferiti nel dossier, viene in mente il passo del Vangelo di Matteo (il «materialista» Althusser non ha mai rinnegato la matrice cristiana) secondo cui la spada ferisce sempre da due lati. Ovvio come l’omicidio di Hélène equivalga, in effigie, al suo suicidio.