Panahi La Palma della resistenza

25 Maggio 2025

SPETTATORI PER UNA SETTIMANA

25 Maggio 2025A cinquanta anni dalla sua scomparsa, possiamo interrogarci sulla percezione che di una personalità come Ranuccio Bianchi Bandinelli possano avere la comunità archeologica e il mondo della cultura oggi, quando tutto sembra essere irrimediabilmente cambiato. Che cosa resta delle nostre percezioni di un tempo? Nel centenario della sua nascita (2000) serbavo vivo il ricordo della figura di un intellettuale, curioso del mondo e in prima linea sulla trincea del presente, tanto diverso, e tanto più affascinante dei suoi più opachi colleghi. Quella sensazione resta intatta. Ancor più chiaro mi appare che – se l’editoriale della rivista da lui fondata nel 1967 («Dialoghi di archeologia») lasciava intendere che qualcosa di nuovo bolliva nella pentola dell’archeologia italiana del tempo – fu gettato allora un seme, che avrebbe fruttificato nei decenni a seguire ed è ancora operante.

Alla fine degli anni sessanta per molti di noi l’ambiente archeologico appariva ancora pervaso da una mentalità che rifuggiva dall’impegno nel presente, che non fosse una gestione magari un po’ consortile dell’esistente, intrisa di una visione nostalgica di un passato ancora vicino nel tempo. Un passato durante il quale all’archeologia classica era stata data una pozione avvelenata, che aveva creato in molti l’illusione di una funzione politica e morale distorta per una archeologia retorica, che si definiva della zappa e del piccone.

Capiamo quindi perché nella Introduzione a uno dei suoi ultimi scritti Ranuccio scrivesse: «io ho dovuto munirmi del cartellino di ‘archeologo’: una qualifica nella quale non mi riconosco, ma alla quale ho pur dovuto sacrificare tante energie. L’archeologo, anche nella sua affermazione migliore, cioè il ricercatore delle strutture economiche e sociali del mondo antico attraverso la raccolta e l‘indagine dei resti della civiltà materiale di quel tempo, ha istinti di collezionista, di catalogatore, di erudito, che a me sono del tutto estranei… mi sento legato al presente e curioso piuttosto del futuro e l’interesse che ho coltivato per la civiltà greca e romana non ha confinato mai con l’esaltazione di essa».

Potremmo superficialmente pensare che questo distinguo nascesse dalla sua consapevolezza di essere stato fondamentalmente uno studioso della storia dell’arte antica. Ma questa interpretazione sarebbe certamente riduttiva. Se oggi possiamo parlare di una storia archeologica dell’arte, senza che questa frase sembri una stranezza o una tautologia – scriveva Andrea Carandini un quarto di secolo fa –, lo dobbiamo a lui, «alla sua continua volontà di inseguire la storicità del fenomeno artistico adeguando ai tempi la sua stessa concezione della disciplina archeologica». A mezzo secolo di distanza dalla sua morte questa concezione ha travalicato i confini dell’antichità e scavalcato gli orizzonti e i rischi dell’erudizione e ha fatto dell’archeologo, e del suo mestiere, un protagonista (quando ci riesce) della cultura contemporanea, che aspira a riconoscersi in una funzione culturale e sociale al passo con i tempi.

Nel dicembre del 1972 Bianchi Bandinelli era intervenuto a Firenze a un convegno dei Gruppi spontanei di ricerca archeologica per parlare di Sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito all’importanza dei beni archeologici. Spese allora sagge parole per mettere in guardia del fatto che lo scavo archeologico, per la sua caratteristica intrinseca di distruggere il documento, richiede una professionalità che il volontariato entusiasta e un po’ facilone di allora certamente non possedeva (se non altro perché ne era priva la stessa componente accademica, fatta eccezione per qualche rara avis annidata nel campo della paletnologia, e per quanto Carandini, sulla scia di Nino Lambogia, stava sperimentando negli scavi di Ostia e Cartagine).

«Le cose – scriveva Ranuccio – si conservano benissimo finché sono sotto terra e possono stare in attesa di uno scavatore razionale». Di qui l’invito a «eseguire lo scavo con quegli accorgimenti e quelle tecniche che permettono ad ogni momento di ricostruire idealmente sulla carta il documento originario che si è distrutto». Ma per far parlare ‘le cose mute’ (come diremmo noi oggi) non basta l’attenzione ai singoli oggetti: «anche la loro reciproca disposizione ha un valore indiziario, come lo avrebbe per la polizia scientifica ogni raccoglibile traccia di un delitto compiuto in una stanza chiusa».

Era da poco uscito The World of Archæology di C. W. Ceram, che Einaudi aveva tradotto come I detectives dell’archeologia. Ma quello che qui ci colpisce è l’intuizione di quello che avremmo poi chiamato il paradigma indiziario. Nessuna narrazione storica ha infatti vita lunga se basata su dati fragili o addirittura errati (è qui che la scienza sostiene la ricerca archeologica). Nessun dato scientificamente testato può da solo verificare una ricostruzione storica, se prima non venga investito di quella umiltà – la chiamerei così – che caratterizza l’indizio: cellula primaria di ogni ricostruzione, chiave di volta di un percorso che archeologi e storici condividono nella pratica di un mestiere, che avrà pure quattro mani, ma ha un volto solo.

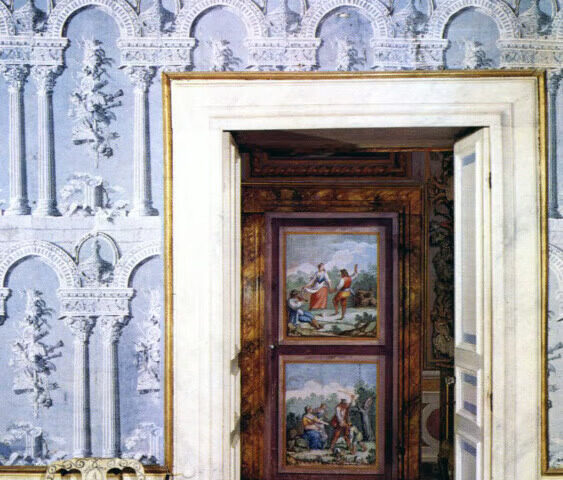

Di quell’intervento a Firenze colpisce un altro aspetto, che ci fa desiderare di avere ancora oggi Ranuccio al nostro fianco, per misurare la distanza che ci separa rispetto a quella funzione sociale che oggi chiamiamo partecipazione e che allora era ancora ben lungi dall’occupare il palcoscenico dell’archeologia. Bianchi Bandinelli non parla di partecipazione né, tanto meno, di archeologia pubblica, ma ha presente quello che allora si chiamava il tema della divulgazione, da lui mai affrontato con lo snobismo del tartufo. Diceva: «Bisogna persuaderci – per poi persuadere gli altri – che è stato un errore della tradizionale cultura idealistica far consistere l’interesse dell’oggetto archeologico nella sua maggiore o minore “bellezza”, nella sua “curiosità”». La critica alla curiosità non riguarda, ovviamente, una delle doti più importanti dell’archeologo, ma l’aspetto infecondo dell’interesse per ciò che è strano o unico, per la Wunderkammer, che non lo aveva mai affascinato.

La sua critica si appunta invece su quella insopportabile retorica del «bello», che pervade ancora oggi la divulgazione colta come quella più becera. Uno stanco e banale retaggio idealistico fa ombra all’importanza del manufatto archeologico inteso – scriveva – «soprattutto come documento storico», che proprio perché tale dovremmo sentire più vicino a noi, come si conosce volentieri la storia dei nostri genitori e della nostra famiglia per «cercare di capirli meglio, ma anche – insiste – per chiarire aspetti di noi stessi».

Sentiva il bisogno di fornire gli strumenti per una comprensione accessibile in chiave storica, non riservata a ristrette consorterie culturali, verso cui rimaneva sempre diffidente. E si domandava: «Come diffondere nel pubblico più vasto questi convincimenti?». È la domanda che ci portiamo ancora appresso con le risposte, nuove e complicate, che ci giungono dai cambi di prospettiva imposti dalla globalizzazione e dalla maturazione culturale del mondo dell’archeologia (e più in generale della cosiddetta benculturalistica), che sta provando con fatica, e tanto impegno, a fare i conti con il presente.

È un tema attualissimo, che oggi abbiamo la fortuna di affrontare alla luce della Convenzione di Faro. La sua applicazione – lo sappiamo – è faticosa, e trova molti ostacoli specialmente qui da noi. Li trova nel mondo delle amministrazioni pubbliche e anche, spesso, in quello che si autodefinisce il mondo della cultura (che a me sembra troppo spesso l’eterna faccia del mondo dell’erudizione, per il quale la cultura appartiene a un pianeta diverso da quello che tutti abitiamo). I principî di Faro non sono la panacea, ma la dimostrazione che il punto di vista delle competenze non ha nulla da perdere quando si apra all’ascolto di quella infinità di occhi, orecchie e cuori, che si rivolgono al patrimonio culturale chiedendo di esserne considerati partecipi e non solo destinatari di pedagogiche lezioni.

Mi sono domandato spesso come avrebbe reagito Ranuccio a questo cambio di paradigma. Lo avrebbe assecondato? se ne sarebbe tenuto lontano? Certamente – mi dico – avrebbe partecipato con impegno critico a una discussione che va al cuore del nostro essere archeologi, cioè storici di un passato comune che si fa continuamente presente. E per questo sentiamo che ci manca la sua autorevolezza per ritrovare la bussola in un mondo sbandato.

Per ritrovare l’universalità della cultura (che è innanzitutto consapevolezza di sé) e contrastare la retorica di una inclusività proclamata, che divide il mondo in appartenenze conflittuali. Con ricadute violente anche nel campo del patrimonio culturale.

Per contrastare il medioevo prossimo venturo di una cancel culture che abbatte le statue e rinfaccia ai nipoti le colpe degli antenati.

Per contrastare i divieti oscurantisti di esposizione museale dei corpi umani, degli scheletri, finanche delle mummie!, alla faccia di chi ha rischiato la vita per affermare la libertà di studiare l’anatomia umana.

Per opporsi agli scavi archeologici ‘esclusivi’ ed escludenti, secondo i quali ogni gruppo ha il diritto di scavare quelli che proclama i propri morti!!! Perché ogni razzismo è figlio in primo luogo dell’ignoranza.

E per porre fine all’eterna domanda retorica, che ci ingombra la mente: di chi è il passato? fomentata da un lato dall’ipocrisia del correttismo politico e, dall’altro, dai ritorni violenti dei più oscuri nazionalismi. Che attende però una sola risposta: il passato è di tutti, come la scienza, come l’aria, come il pianeta che tutti ci accoglie.

Per questi mali Ranuccio ci aiuterebbe oggi a trovare l’antidoto nell’universalismo, quanto di più prezioso ci ha lasciato la stagione, ormai morta e sepolta, del Novecento.