And Just Like That finale review – a sad, heavy-handed and far too faecal farewell

24 Agosto 2025

Miti e religioni Rileggere Dumézil

24 Agosto 2025

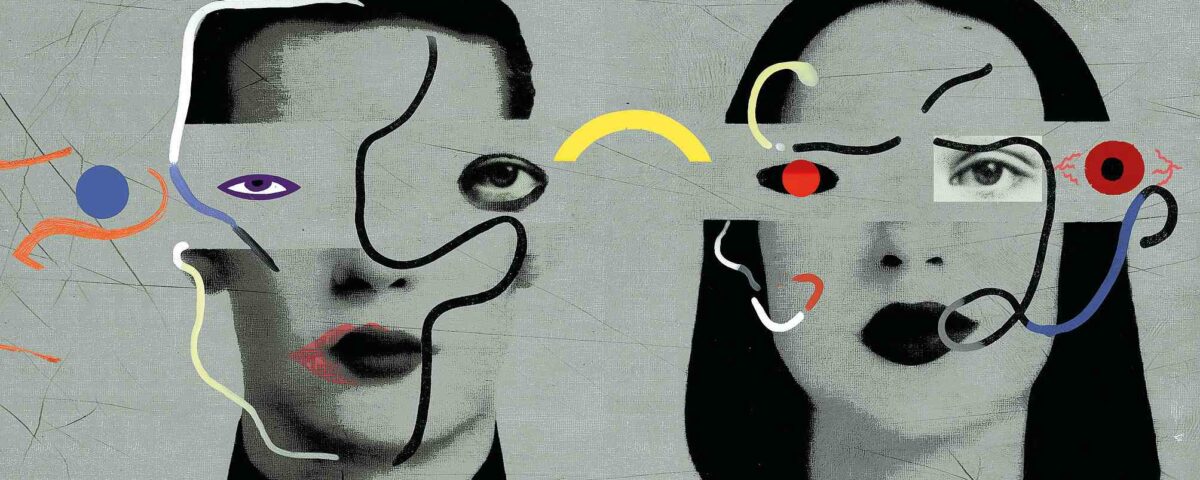

Oggi l’espressione «per sempre» ci sta stretta. Fino a quarant’anni fa, in Italia, c’erano alcuni punti fermi nella vita delle persone che davano una sicurezza a cui aspirare: l’acquisto di una casa, per esempio, una scelta che ci avrebbe accompagnato per tutta la vita. La conquista del «posto fisso», che avrebbe garantito una stabilità economica fino alla pensione (anche quella, sicura). La ricerca della persona giusta con cui costruire una coppia stabile, finché morte non vi separi.

Oggi continuiamo a stipulare mutui (sempre più tardi) sapendo che probabilmente la prima casa non sarà eterna. Veniamo ancora assunti (sempre più tardi), ma cambiamo lavoro quando non ci sentiamo soddisfatti o se l’ambiente ci risulta malsano (tra i motivi che hanno portato al boom delle Grandi dimissioni). Stiamo ancora in coppia, ma in modo più labile e selettivo, aperto a diverse possibilità, senza aspirare «naturalmente» al matrimonio. Le relazioni sono diventate più liquide, per prendere in prestito la metafora che Zygmunt Bauman (1925-2017) usò per descrivere la nostra società. In un mondo sempre più «a termine», anche le relazioni sono diventate a tempo determinato.

Su «la Lettura» #697 del 6 aprile, in occasione di un’intervista insieme al regista Emanuele Aldrovandi, lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, parlando del suo libro Chiamami adulto (Raffaello Cortina) in cui esplora la relazione tra l’adulto e l’adolescente, ha detto: «Non ci sarà a breve nessun motivo per cui convenga mettersi in coppia, nel senso tradizionale (…). Abbiamo detto ai bambini e alle bambine di essere indipendenti e autonomi; abbiamo alimentato l’idea che se rinunci a qualcosa per la manutenzione della coppia non va bene perché non realizzi più la tua identità. La coppia non ha vinto».

«La Lettura» è tornata sul tema per capire se la cosiddetta coppia tradizionale — quella che si intendeva formata da un uomo e da una donna che si univano in matrimonio — è finita e quali nuove forme e possibilità (o quali retaggi si porta dietro) l’idea di coppia nelle nuove generazioni. Oltre a Lancini, hanno preso parte alla conversazione: Annalisa Ambrosio, laureata in Filosofia e autrice de L’amore è cambiato (Einaudi); il demografo, saggista e docente all’Università Cattolica di Milano, Alessandro Rosina; la sociologa Chiara Saraceno (in libreria con La famiglia naturale non esiste, Laterza).

La coppia è in crisi?

MATTEO LANCINI — A breve la coppia non esisterà più. Nel senso tradizionale già non esiste da tempo. L’incontro quotidiano con adolescenti e giovani adulti testimonia i cambiamenti avvenuti, sono figli di un’educazione, di una cultura affettiva e relazionale del tutto diverse. Prima abbiamo assistito al passaggio dall’amore romantico all’amore narcisistico; cioè dal sacrificio in nome della coppia, a una coppia che rispecchia il sé, dove il progetto individuale non deve essere messo in discussione dalla coppia stessa. Fino ad arrivare a un’epoca che definisco post-narcisistica, dove la terza fase sarà quella della fine del rapporto di coppia, nel senso che si potrà stare benissimo da soli. Infatti, da tempo, si parla di famiglia unipersonale.

Come vivono in coppia gli adolescenti?

MATTEO LANCINI — In questi anni i ragazzi hanno promosso nuovi legami, come i friends with benefit, gli «amici con benefici» (una relazione di amicizia all’interno della quale si hanno rapporti sessuali senza stare insieme, ndr). La spinta educativa familiare e sociale, sin dall’infanzia, è in direzione dell’autonomia, che rischia di trasformarsi in individualismo «a tutti i costi». Sempre più spesso le coppie di giovani adulti si lasciano perché sostengono di vivere un amore tossico, nonostante stiano ancora bene insieme. Abbiamo invaso la mente di queste generazioni con il tema delle dipendenze affettive e dell’amore tossico. Oggi bisogna anteporre il sé al sé di coppia e quindi la coppia diventa sempre più spesso un ostacolo. È in atto un cambiamento enorme. Estremizzando, dico che la coppia è talmente in crisi, che non esisterà più nel giro di pochi anni.

ANNALISA AMBROSIO — La mia posizione è forse un po’ più moderata. Penso che sì, la coppia sia in crisi e se la stia vedendo dura, ma non perché stia finendo la possibilità della coppia, dal momento che a quella se ne affiancano tante altre, e che c’è un’idea meno univoca di che cosa si intenda per realizzazione amorosa, o relazionale, di un individuo. C’è una biodiversità maggiore rispetto a quello che intendiamo come realizzazione dell’amore. La coppia tradizionale nel nostro mondo è entrata in crisi con l’introduzione della legge sul divorzio (1970): l’amore poteva non essere più per sempre ma poteva avere una «data di scadenza». Poi sono d’accordo sul fatto che ci siano nuove prospettive di vita, che stanno capitando soprattutto ai più giovani, e che prima erano più elitarie o riservate a meno persone. Come parlare più lingue, andare più facilmente all’estero; o, al negativo, la precarietà lavorativa e l’idea che si possa disegnare il proprio futuro tenendo conto che si potrà cambiare più volte il proprio mestiere. Queste variabili rendono più complesso il fatto di essere disposti a una progettazione comune. Rispetto al tema dell’individualismo e del narcisismo, io però vedo una possibilità positiva nel superamento della coppia, che è quella del non avere come orizzonte di riferimento «un solo altro», ma «degli altri». Ovviamente, questo va accompagnato da un movimento intellettuale, culturale, politico anche, perché è un ritorno all’orizzonte della comunità.

CHIARA SARACENO — La riflessione su com’è cambiata la coppia risale almeno agli anni Settanta; pensiamo al sociologo Anthony Giddens e al suo La trasformazione dell’intimità (il Mulino, 1995), che non parlava della fine della coppia, ma diceva che l’amore romantico era finito da un pezzo. E l’amore romantico era inteso come amore fusionale, ma era per lo più la donna a fondersi negli interessi dell’uomo. Quando si parla di individualismo, bisogna pensare ai cambiamenti che hanno riguardato le donne nella coppia tradizionale, che per molti funziona ancora, soprattutto in certe classi sociali. È stato il cambiamento delle donne a mettere nel rapporto di coppia «un altro individuo»; non a caso Giddens parlava della coppia negoziale, in cui bisogna discutere e bilanciare di più. Non era più, dunque, il principio costituzionale che dice che nel matrimonio si è uguali, fatta salva l’unità della famiglia, in cui si dava per scontato che uno dei due, che poi era la donna, subordinava la propria uguaglianza all’interesse dell’accordo.

E oggi che cosa succede?

CHIARA SARACENO — Sul fatto che i giovani non abbiano più tanto interesse per la coppia, a me verrebbe da osservare il contrario; c’è quasi una pressione a mettersi in coppia già da bambini. Questo prendersi e lasciarsi così facilmente è dovuto al fatto che si sperimenta, si cresce. Nell’analisi di questo fenomeno non c’è solo l’arrivo del divorzio, che non ha decretato la fine dell’amore, ma la fine del matrimonio, che non necessariamente è fondato sull’amore. C’è anche il femminismo che ha cambiato le regole della coppia, le aspettative delle donne rispetto alla coppia, e quindi la necessità per gli uomini di tenere conto dei loro desideri e opportunità. E poi oggi c’è il fatto che la coppia non è più solo un modello di vita adulta, ma è diventato un modello non normativo in senso legale, ma nella cultura, per i genitori: per esempio, quando ci si riferisce al fidanzatino della figlia di sei anni, questa è una formulazione dentro un modello di coppia delle relazioni tra bambini, che nella mia generazione era totalmente censurata, ma che adesso trova una cornice «normativa».

Quale fotografia dell’Italia ci danno oggi i dati, per esempio, di single e divorziati?

ALESSANDRO ROSINA — È vero che all’interno delle famiglie sta aumentando la fetta di quelle che vengono chiamate famiglie unipersonali, cioè chi vive da solo. Ed è una crescita speculare alla discesa delle coppie con figli, cioè della famiglia tradizionale. Le famiglie unipersonali, che erano arrivate a essere oltre il 25% all’inizio di questo secolo, ora sono più di una su tre. Tra i motivi di questa crescita: l’aumento della popolazione anziana che resta senza coniuge; nelle età centrali c’è l’effetto dello scioglimento delle coppie; la crescita dei single tra i giovani, come conseguenza del fatto che si lascia la famiglia d’origine per cercare opportunità di lavoro. È anche vero che il mercato si adatta sempre più alle persone che vivono come single, oggi c’è un’accettazione sociale che legittima la tua scelta; per esempio non esistono più le «zitelle». Poi ci sono cambiamenti di tipo organizzativo: si diffondono i Lat, Living apart together, due persone che vivono in abitazioni diverse e che si percepiscono in una in relazione sentimentale. Questo fa capire anche quanto siamo in una fase in cui la statistica ha difficoltà a misurare quello che accade se continua a utilizzare categorie superate. Infine, ci sono cambiamenti culturali che riguardano gli atteggiamenti e le preferenze: l’aumento dell’individualismo, la riduzione dell’importanza delle norme sociali; l’orientamento a fare scelte in autonomia per la propria realizzazione; l’atteggiamento critico verso la qualità della coppia. Non c’è più un’accettazione incondizionata. E sta succedendo qualcosa di inedito anche nelle nuove generazioni, dai Millennial (i nati tra il 1982 e il 1996, ndr) in avanti, che sta cambiando ancora con la Gen Z (o Generazione Z, 1997-2012, ndr): ciò che nelle generazioni precedenti si voleva conquistare, cioè che l’unione matrimoniale potesse essere sciolta, che l’autonomia femminile potesse portare a scelte di realizzazione personale, che la valutazione della coppia di qualità, e l’essere single, fosse qualcosa di accettato — è diventato la normalità.

Quindi oggi che cos’è la norma?

ALESSANDRO ROSINA — Non è più una coppia che dura per sempre, ma una coppia che può sciogliersi. In Italia il cambiamento rispetto al divorzio è avvenuto anche in tempi più lenti rispetto agli altri Paesi: prima ci volevano 5 anni di separazione per arrivare al divorzio, ora vanno a coincidere. Oggi l’instabilità coniugale si sta avvicinando a quella di altri Paesi: oltre un matrimonio su tre si scioglie e la maggioranza delle coppie si forma con un’unione informale. E oltre il 40% dei figli nasce fuori dal matrimonio. Tutti cambiamenti da aggiungere all’aumento naturale della longevità. Poi, a partire dalla Gen Z, c’è tutto l’impatto di internet, dei social, del web 2.0, di Tinder (tra le più celebri App di dating, le App di incontri con cui trovare partner romantici o sessuali, ndr), e l’idea dei legami fluidi, la possibilità di formare relazioni basate su criteri con cui confronti varie opzioni di partner su cui fare la tua scelta, sperimenti… E arriviamo ai giovani che si confidano con ChatGPT.

MATTEO LANCINI — Vorrei fare una precisazione: non metterei il tema della coppia e dell’amore insieme. Il tema dell’amore è più complesso. Stiamo parlando della costruzione della coppia, quella che ha in sé un’idea di progetto, di stabilità. Si rischia di dare per scontato che due persone che stanno in coppia si amino; non sempre è così. La coppia potrebbe diventare come il mio rapporto di psicoterapia con i ragazzi: una relazione profonda, ma senza un vincolo, ci si incontra se si vuole, decidendolo di settimana in settimana. Se la coppia non si fonda su un progetto generativo o di stabilità futura, in che senso parliamo di coppia? Che cos’è oggi una coppia? Quella che ci raccontano molti giovani: «Stiamo insieme fino a quando ne abbiamo voglia». La chiamiamo coppia ma è un’altra cosa e a me non dispiace.

La monogamia è in crisi? Oggi molti giovani adulti dichiarano sempre più apertamente di essere all’interno di «coppie aperte», o di utilizzare App di dating anche solo per incontrare partner sessuali.

MATTEO LANCINI — Non credo che molti ragazzi siano favorevoli alla coppia aperta. Se mai abbiamo una tendenza crescente, quella del controllo reciproco delle App, sia da parte di maschi che di femmine, che secondo me non riguarda vecchi modelli di controllo, ma nuove insicurezze maschili e femminili. Ci sono nuove forme, chiamiamole di gelosia, che originano da fragilità che a loro volta provengono dal non riconoscimento dei propri bisogni e delle emozioni, in infanzia e in adolescenza, da parte degli adulti. Credo che la vera prevenzione sia considerare la coppia in senso nuovo, cioè il «non essere una coppia». E allora, come la intendiamo? Essere due amici, due che si frequentano, due che stanno assieme? Chiediamo di non rinunciare al proprio progetto individuale, ma siamo arrivati a negare i loro bisogni e qualsiasi emozione ci disturbi, soprattutto paura, tristezza e rabbia. Quindi il mio è un tentativo di ritornare all’evidenza, cioè che l’essere umano nasce con dipendenze affettive, che ormai neghiamo dalla nascita. Il bisogno proprio e dell’altro va rimesso al centro.

ANNALISA AMBROSIO — Rispetto al tema della monogamia, penso che siamo in un momento di esplorazione retorica dell’argomento «fine della coppia». Mi domando se questa esplorazione sia l’esito del fatto che qualcosa è cambiato, oppure sia l’espressione di un desiderio di cambiamento. A causa della negazione dei bisogni di cui parlava Lancini, forse viene spontaneo pensare che l’alternativa, rispetto a un legame molto stretto con una sola persona, sia l’opposto, cioè un legame più o meno lasco con diverse persone. Credo però che siamo ben distanti dal condividere il modello, per esempio, del poliamore, che io trovo interessante perché ha a che fare anche con i sistemi politici: la negazione di una gerarchia nei rapporti. Ma lo vedo lontano dal realizzarsi in opposizione alla monogamia, almeno in questo momento.

CHIARA SARACENO — Il termine monogamia andrebbe qualificato, perché storicamente e culturalmente è molto circoscritto. La monogamia pura forse è stata imposta alle donne, in certe epoche, ma non porrei in contrapposizione la fine della coppia con la fine della monogamia. Parlerei della fine della monogamia come status ufficiale di una coppia, come norma «imposta». Penso invece che il poliamore sia un discorso interessante, ma ancora marginale. Non vorrei sopravvalutare fenomeni che sono interessanti, ma che riguardano una minoranza. Nella maggioranza delle persone forse è tutto fin troppo tradizionale, prosegue un modello asimmetrico nella divisione del lavoro e delle responsabilità tra uomini e donne. Sono d’accordo con Lancini sul fatto che quando c’è una coppia ci dovrebbe essere un investimento, fare una coppia è un lavoro. Non userei la parola sacrificio perché oggi la coppia è idealmente basata su un’idea di parità, c’è soprattutto una negoziazione che riconosce i bisogni dell’altro. Un rapporto basato sul sacrificio, anche nei confronti dei figli, diventa pericoloso, se uno dei due si sente sacrificato. La questione è che forse le generazioni più vecchie non sono state capaci di trasmettere insieme l’idea dell’importanza dell’individuo, del fatto che il tuo destino non deve dipendere da un altro, e la cura che i rapporti richiedono.

Lancini, la negoziazione di cui parla Saraceno esiste nelle coppie tra i più giovani?

MATTEO LANCINI — La negoziazione è il riconoscimento del valore dell’altro e della coppia, una mediazione tra i propri bisogni e quelli dell’altro. Questo pone la questione della differenza tra autonomia individuale e realizzazione di sé al di là dell’altro, tra non dipendere da nessuno e non sacrificare nulla. La società in cui viviamo è andata ben oltre il narcisismo. Rispetto all’idea di famiglia, dentro una cultura che sta cambiando, diciamo alle bambine in primis, ma pure ai maschi, anche se in questo caso esistono ancora stereotipi di genere, che tutto deve essere fatto in nome della realizzazione di sé.

ALESSANDRO ROSINA — La coppia tradizionale è messa in discussione, ma non per essere superata tout court da una nuova tipologia che si imporrà, e che sarà una non-coppia. Si crea piuttosto un’eterogeneità, una maggiore possibilità di vivere le relazioni, e al contempo ci si perde anche nelle scelte possibili, e ci si ritrova in una condizione di incertezza. Ognuno deve trovare i propri equilibri o disequilibri dinamici; non si vuole rinunciare all’investimento su di sé e alla propria crescita personale, ma al contempo diventa un impoverimento dover rinunciare ai progetti di relazione. Ed è la questione su cui le nuove generazioni rischiano di essere spiazzate e di perdersi. Ma al di là della relazione affettiva esclusiva, legata alla monogamia, c’è una condizione di relazione affettiva privilegiata che nessuno vuole perdere; cioè il sentirsi esseri speciali nei confronti di altre persone è valore. Come bene ha espresso Franco Battiato nella canzone La cura.

Ci sono dati che illustrano questa condizione di incertezza nelle relazioni giovanili?

ALESSANDRO ROSINA — I dati del Rapporto giovani dell’Istituto Toniolo che abbiamo appena raccolto, fanno capire come questa condizione della relazione affettiva esclusiva, che si fa fatica a tenere assieme, ma che si vorrebbe costruire, vada a ripescare atteggiamenti tradizionalisti. Quando chiediamo ai più giovani, tra i 18 e i 34 anni, se considerano accettabili alcuni comportamenti (l’indagine completa è raccolta nel grafico alle pagine 6-7, ndr), vediamo che gli stereotipi di genere alla fine permangono proprio per la difficoltà di riuscire a declinare in maniera nuova le relazioni. Quindi: controllare abitualmente il cellulare e l’attività sui social network del o della partner, dicono che non è mai accettabile il 47,7% dei maschi e il 61% delle femmine; geolocalizzare e controllare la posizione del o della partner non è mai accettabile per il 49,6% dei maschi e il 60,5% delle femmine; vietare al o alla partner di vestirsi in un certo modo è inaccettabile per il 43,5% dei maschi e per il 73,7% delle femmine; vietare al o alla partner di uscire con chi vuole, lo considerano mai accettabile il 47,1% dei maschi e il 68,9% delle femmine. Continuano a essere presenti forti differenze di genere che vanno ad adottare modelli tradizionali per la difficoltà di trovare nuovi codici per vivere positivamente la coppia e sentirsi soggetto privilegiato nella relazione, senza voler sentire l’altro come ricondotto alle proprie esigenze e a dar sicurezza a sé stesso.

CHIARA SARACENO — Sono dati ancora peggiori rispetto all’indagine Istat sugli stereotipi di genere di qualche anno fa, che mostravano la stessa asimmetria: i maschi più tradizionalisti, e per me questo è legato al vecchio maschilismo, comunque a una volontà di controllo e di possesso. Colpiscono anche le risposte delle ragazze perché prosegue quell’idea che essere controllate sia apparentemente segno di essere amate.

ALESSANDRO ROSINA — C’è anche un forte legame con il titolo di studio: più è alto, più le donne si sentono autonome e pretendono di essere indipendenti.

CHIARA SARACENO — Molti di questi fenomeni sono legati all’eterogeneità di classe sociale e di livello culturale, che probabilmente c’è sempre stata, ma oggi è ancora più accentuata o è più visibile. Il problema è che l’eterogeneità non è solo tra gruppi o classi sociali, ma a volte c’è dentro la coppia stessa; cioè le aspettative rispetto alla coppia possono essere diverse. Questo dato non è in miglioramento, ma è sempre in accentuazione il divario di genere, anche tra i giovani. Conta l’istruzione, anche se a volte quelli più istruiti sono soltanto un po’ più abili a rispondere.

ALESSANDRO ROSINA — Quello che cambia tra le generazioni è il riconoscimento — in teoria — che le differenze di genere andrebbero superate. Però poi, in concreto, nei dati, tornano a emergere.

CHIARA SARACENO — Secondo me è un riconoscimento che ha più a che fare con il lavoro e non con ciò che riguarda la coppia. Cioè è un’uguaglianza che riguarda l’esterno della coppia, non l’interno.

ALESSANDRO ROSINA — Sul fatto che ogni cosa che può fare un maschio dovrebbe poterla fare una femmina, c’è un riconoscimento. Ma sul piano della coppia c’è qualcosa che poi non funziona e schiaccia in difesa rispetto alle proprie paure e timori e rispetto al poter perdere il legame che fa sentire unici.

ANNALISA AMBROSIO — Penso che questo abbia a che fare con la medicalizzazione della società: c’è una minore disposizione a soffrire senza preoccuparsi subito dell’antidoto alla sofferenza. Lo stare in una relazione che comporta quel lavoro di cura che dicevamo, ti costringe a fare i conti con l’idea che l’altro non sia in tuo possesso esclusivo e quindi con momenti di dolore e di gestione di un panico, di un bisogno. Trovo che ci sia un divario enorme tra la retorica in circolo, e poi la disponibilità individuale a mediare, a negoziare. Cioè: io ho dei valori, ma la loro messa in pratica mi risulta molto difficile. Forse perché, come diceva Rosina, abbiamo interiorizzato dei modelli, ma stiamo ancora cercando di ricombinarli. E poi secondo me c’è una difficoltà nel distinguere tra dolore e fatica. Nelle relazioni è necessario fare fatica, ma non necessariamente deve comportare un dolore. Altrimenti occorre domandarsi se la relazione è giusto che prosegua o no.

MATTEO LANCINI — I dati vanno sempre letti qualitativamente. Chi incontra i ragazzi e li ascolta ha presente quali sono le motivazioni e le rappresentazioni alla base di queste affermazioni, che non sono ascrivibili esclusivamente a vecchi modelli culturali ma vanno interpretate alla luce dei nuovi funzionamenti generazionali. Si tratta di vissuti legati a nuove forme di insicurezza. Sappiamo che esistono espressioni manifeste di crisi del maschile, e molti psicoterapeuti, oltre me, ne scrivono da anni. È un controllo figlio di queste fragilità e insicurezze, nell’epoca della geolocalizzazione. Le dinamiche affettive sono diverse; in un certo senso anche più drammatiche perché riguardano l’assenza dell’altro, il non sentirsi pensato, che ha promosso un vuoto profondo nelle nuove generazioni. C’è maggiore ricerca di certezze, di una presenza costante dell’altro che noi adulti non garantiamo ai nostri figli. E quindi c’è una cultura affettiva da tenere in considerazione. Faccio il paragone con il fumo degli spinelli; oggi si consumano come trent’anni fa, solo che in passato il consumo era trasgressivo-oppositivo, oggi è lenitivo-antidolorifico. Quando entriamo in classe a effettuare interventi di prevenzione della violenza di genere ascoltiamo i ragazzi per comprendere i motivi per cui tra di loro fanno un patto in cui la coppia può esistere, ognuno può fare quello che vuole, ma a condizione che ci sia sempre una presenza costante. La password condivisa come atto di fiducia, accedere al telefonino è come dire: fammi entrare nella tua vita, non tagliarmi fuori. Allora bisogna stare molto attenti a leggere questi dati come vecchie forme di possesso e di controllo. Il tema è fondamentale perché purtroppo si attivano interventi di prevenzione della violenza di genere sulla base degli stereotipi di chi li progetta e li realizza. Certo che c’è un bisogno esagerato di controllo, che poi uno chiama tossicità, ma è un problema di bisogni non riconosciuti, perché non si tollera la distanza percepita come assenza.

L’Istat ha previsto che nel 2050 il 41% delle famiglie sarà composto da single. Verso quale direzione sta andando la famiglia?

CHIARA SARACENO — Questi dati hanno a che fare con il ciclo della vita e con l’invecchiamento della popolazione. Mio marito è morto dieci anni fa, e io da allora sono single. Ma non è che sono stata single tutta la vita. Queste strutture familiari che appaiono scritte nella pietra, oggi hanno significati diversi. Un conto è come appaiono dal punto di vista della residenza e della anagrafica, un altro dal punto di vista dell’esperienza delle persone. Quindi su questo bisogna stare attenti; e comunque la prevalenza delle famiglie anagraficamente monopersonali è dovuta all’invecchiamento; segue il divorzio o l’instabilità della coppia residenziale. In altri Paesi c’è una quota molto più numerosa dovuta anche ai giovani che escono di casa senza essere ancora in coppia: è normale per uno di 25 anni non stare più con i propri genitori, cosa che in Italia ancora non lo è per motivi diversi, non solo economici ma anche culturali. L’Istat dice che aumenteranno i single, certo, perché abbiamo fatto pochi figli e questi prima o poi escono di casa. Ma questo non significa né che non siamo più necessariamente in coppia o che non lo siamo mai stati o che non lo saremo di nuovo.

ALESSANDRO ROSINA — Non dobbiamo avere la visione distorta della condizione delle famiglie ritraendole con una fotografia statica, perché va colta come qualcosa che evolve nella vita delle persone. È vero che le famiglie tradizionali, cioè le coppie con figli, ora sono la minoranza. Ma se andiamo a vedere quante sono le persone che nel corso della loro vita hanno formato una coppia con figli, diventano la maggioranza. È importante recuperare quello che si diceva sull’eterogeneità: persone diverse in età diverse, in fasi della vita diverse, possono fare scelte diverse e sempre di più le faranno. È questo che sta mutando rispetto a situazioni più standard.

ANNALISA AMBROSIO — Mi immagino la famiglia del futuro come una famiglia «di risulta», cioè una conformazione che viene da figli avuti in storie precedenti, e dal passaggio ad altri nuclei famigliari. Quindi la famiglia che si formerà proverrà anche dalle diverse esperienze avute in precedenza. Poi, un altro tema importante secondo me riguarda il fatto che la famiglia è anche un’istituzione patrimoniale: in futuro mi interesserebbe vedere quali strumenti giuridici ci saranno per assistere di più la formazione di queste famiglie.

CHIARA SARACENO — Se ci sono figli in queste famiglie che si rompono e poi si riformano, soprattutto laddove come in Italia prevale l’affidamento condiviso, le famiglie hanno confini mobili, permeabili, in cui i figli pendolano. Io posso avere responsabilità economiche verso qualcuno che non abita con me, o vivere in una famiglia mobile in cui figli di coppie diverse convivono. E anche questo è interessante da un punto di vista giuridico, ma anche culturale: cioè definire le obbligazioni, le responsabilità, i limiti degli adulti coinvolti. E non è facile, a proposito di negoziazione.

ALESSANDRO ROSINA — Quando c’erano percorsi più standardizzati, universali, anche le politiche si rivolgevano a qualcosa che era più standard. Ma quando aumenta l’eterogeneità, la capacità di produrre politiche che riconoscano obbligazioni e diritti e che proteggano da condizioni di fragilità diventa una sfida elevata. E se non si riesce a interpretare la realtà che cambia, il rischio è che scelte individuali legittime possano esporre a ricadute negative con malessere e disagio sociale: in Italia questo rischio è alto perché abbiamo una minore capacità di accompagnare il cambiamento con politiche adeguate.

MATTEO LANCINI — Non voglio entrare in un tema che rappresenta una conquista, e ci mancherebbe, ma faccio alcuni esempi: oggi che cosa vuol dire sposarsi ma con gli accordi prematrimoniali? Fare un figlio senza l’atto sessuale, con la procreazione assistita o con il Social freezing (la crioconservazione degli ovociti, che permette alla donna di preservare la propria fertilità e, all’estero, anche di poterli fecondare da single, ndr). Tutto questo ha cambiato e cambierà radicalmente la vita e le relazioni delle nuove generazioni. Negli interventi di prevenzione alla violenza di genere, che realizziamo nell’ambito di progetti nati per sostenere gli orfani di femminicidio, dedichiamo grande spazio al lasciarsi, al momento in cui un rapporto di coppia termina. È necessario dare del tempo alla coppia per lasciarsi; bisogna fare una prevenzione, soprattutto in adolescenza, che passi attraverso il fatto che c’è il grande innamoramento, l’inizio della coppia, poi c’è la coppia che, come canta Niccolò Fabi, è «giorno dopo giorno… Costruire», e poi c’è il lasciarsi. È molto importante ragionare sulla fine del rapporto di coppia; sul fatto, ad esempio, che a nessuno dei due quando lascia, maschio o femmina che sia, piace abbandonare il posto di re o regina nella mente dell’altro.