Descrivere la vita quotidiana nella Germania Est con leggerezza, attraverso gli occhi dei giovanissimi È quello che riesce nel suo romanzo a Thomas Brussig Come qui racconta un suo “collega” americano

di

Jonathan Franzen

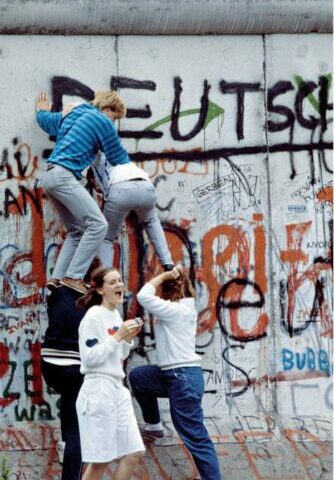

L’apparizione di un uomo che compie letteralmente miracoli è il finale perfetto per un romanzo come Sonnenallee, che è già di per sé una sorta di miracolo. Ambientato nell’ultimo decennio di vita della Repubblica Democratica Tedesca, quando l’esperimento di sorveglianza totalitaria e rigido conformismo ideologico rappresentato dalla Germania Est andava avanti ormai da trent’anni, e scritto a posteriori, dieci anni dopo la caduta del Muro di Berlino e la riunificazione della Germania, il romanzo avrebbe tutto il diritto di fare i conti con la tragedia di quell’esperimento – con gli orrori e le ingiustizie, le menzogne e lo squallore che lo hanno caratterizzato. Un imperativo della letteratura dell’Europa dell’Est sotto il comunismo, che si tratti delle ironie filosofiche di Milan Kundera, delle favole in codice di Ismail Kadare o dei drammi metafisici di Václav Havel, è quello di avere intenzioni serie. E nessuno Stato satellite dell’Unione Sovietica era più serio della Germania Est. Il Paese era di fatto una gigantesca prigione, con i confini occidentali massicciamente fortificati e circondati da una «striscia della morte» dove si sparava sui cittadini che cercavano di fuggire, e il mondo non aveva mai conosciuto un sistema di sorveglianza così capillare come quello creato dalla Stasi, la polizia segreta della Ddr, che raccolse dossier su più di un terzo della popolazione del Paese. Dopo la caduta del Muro, nel 1989, se eri un superstite del regime avevi a disposizione due fondamentali reazioni emotive. Potevi essere arrabbiato per i decenni di privazioni e di repressione, per i tradimenti da parte dei vicini, per le bugie che eri stato costretto a condividere, per la corruzione e l’ipocrisia dei dirigenti del Partito. O in alternativa, se eri un operaio che aveva vissuto decentemente sotto il regime, potevi rimpiangere la fine della dittatura del proletariato e detestare il crasso materialismo e l’insicurezza economica portati dall’Ovest conquistatore. In entrambi i casi, guardavi al passato con serietà. Ed eccolo, il miracolo di Thomas Brussig: quando guarda al passato, inSonnenallee, lo fa senza rabbia né rimpianto. Ciò che vede non è una distopia né un’utopia, ma qualcosa che lo commuove. Vede il lato umano delle persone, che è sempre esistito e sempre esisterà. E vede anche, miracolosamente, qualcosa di comico.

Ciò è possibile anche perché i protagonisti del romanzo sono ragazzi adolescenti: non è raro che i desideri e i problemi dei teenager facciano un po’ ridere. La genialità del romanzo consiste nel sottolineare la loro comicità collocandola in un luogo serissimo. Le loro famiglie vivono a ridosso del Muro, nel tratto più breve di una via, la Sonnenallee, che da Berlino Ovest si spinge all’interno della zona sovietica. Le loro finestre si affacciano sulla striscia della morte, sulle torrette dove le sentinelle sono appostate per sparare a chi cerca di fuggire, e su un checkpoint barricato per chi arriva da Ovest. Subito dietro il Muro c’è una torretta panoramica che offre agli occidentali curiosi una veduta sulla striscia della morte. I ragazzi della Sonnenallee sono così tormentosamente vicini alla libertà che possono sentire le voci dei curiosi e rispondere ai loro richiami, anche se per loro l’Ovest rimane inaccessibile quanto la luna. Un romanzo ordinario potrebbe mettere in luce la tristezza della loro condizione. Un romanzo straordinario, pur riconoscendo il lato triste di quella condizione, ne mette in luce il lato comico.

Il confine, per quanto chiuso, non è così impermeabile da impedire ai giovani protagonisti di impazzire per l’Ovest. Hanno accesso alla tv occidentale, hanno parenti occidentali ( e conoscono contrabbandieri) che gli possono procurare prodotti occidentali, e la ragazza di cui tutti sono innamorati, la grande bellezza della Sonnenallee, Miriam, vuole pomiciare solo con i ragazzi occidentali, che sono liberidi varcare il confine. E soprattutto ascoltano musica politicamente proibita, che registrano con il mangianastri da programmi radiofonici occidentali comeSF-Beat. Sono cresciuti sotto un regime che quanto a tendenze repressive non ha nulla da invidiare alla Corea del Nord, subiscono continue privazioni, ma paradossalmente vivono ogni istante con pienezza. Nel loro modo raccogliticcio e ingegnoso, arrivano a conoscere l’Occidente più chiaramente e ad apprezzarlo più profondamente degli occidentali stessi. Caratteristica della visione umana di Brussig – della sua ricerca di una via di mezzo fra la condanna dell’Est per i suoi eccessi politici e il risentimento verso l’Ovest per i suoi eccessi materialistici – è la rappresentazione della penuria di beni come una specie di benedizione. Per citare uno dei giovani protagonisti più riflessividel romanzo, Mario: « Desiderare qualcosa èmolto più interessante che averlo».

Certo, lo Stato socialista è sempre lì, e Brussig concede il debito spazio ai mali e ai fastidi del totalitarismo. I personaggi più giovani vivono nel timore di compromettersi il futuro con qualche piccola infrazione ai danni dello Stato ( oppure, quasi peggio, di essere condannati a un « contributo al dibattito » a scuola), mentre gli adulti temono la Stasi e i russi. Solo chi collabora con la Stasi può avere il telefono in casa, e solo i più privilegiati possono farsi riparare la macchina in meno di un mese. Gli appartamenti sono angusti, l’acqua corrente va e viene, ci sono lunghe file davanti ai negozi, i viaggi a Est sono limitati, quelli a Ovest proibiti, e le elezioni a lista unica sono una farsa. I giovani, volenti o nolenti, dimostrano illoro patriottismo entrando nell’organizzazione giovanile del Partito, la Libera Gioventù Tedesca, e marciando nelle parate del Giorno della Repubblica, il 7 ottobre.

In un mondo di penuria e sfiducia, in cui ogni minima cosa è politica, gli abitanti della Sonnenallee possono contare solo gli uni sugli altri. La straordinaria facilità con cui stringono solide amicizie è un elemento fondamentale del fascino del libro ( non mi viene in mente nessun altro romanzo in cui la gente tratta i propri vicini con così costante gentilezza). Personaggi che da principio appaiono come estranei minacciosi o destabilizzanti – l’agente di quartiere, che porta il goffo titolo tedesco-orientale di poliziotto circondariale competente; la guardia del checkpoint fermamente convinta dell’ineluttabile trionfomondiale del comunismo; i due assistenti gay della locale scuola di danza, soprannominati, con la noncurante omofobia degli adolescenti, « le checche da gara di ballo» – si umanizzano come per magia quando entrano nella comunità della Sonnenallee. Anche personaggi minori manifestamente odiosi, come il comandante dell’esercito fanatico della disciplina, o il funzionario di partito incaricato di vigilare sul pensiero controrivoluzionario, suscitano un’inattesa commozione quando cadono vittime delle assurdità dello Stato tedesco- orientale. Brussig nega la propria solidarietà solo ai personaggi irrimediabilmente dogmatici. E anche in quel caso la narrazione si limita a escluderli dalla cerchia della solidarietà e abbandonarli al loro destino, quasi che negare loro l’accesso a una comunità di persone gentili sia già una punizione sufficiente.

È realistico questo ritratto affettuoso della Ddr? Io, non avendoci vissuto, non posso giudicare, ma così a naso direi che la risposta è sì e no. Dolci sono i vantaggi dell’avversità, come diceva il poeta, ed è logico che l’amicizia e le sue inseparabili fondamenta, fiducia e affetto, risultino ancora più preziose, vengano vissute ancora più intensamente, in una società decisa a eroderle in nome dell’obbedienza politica. Ma un romanzo è un’invenzione, il suo contenuto è selezionato, e non posso fare a meno di pensare che in definitiva ciò che viene descritto non sia una società ma l’insolito rapporto di una persona con quella società. Lo scrittore tedesco orientale che riesce a ritrarre una comunità in modo così amabile e buffo è uno scrittore dotato di un senso dell’umorismo e di una capacità di perdono che sono sopravvissuti al totalitarismo miracolosamente intatti. Per quanto i dettagli della vita nella Ddr siano realistici, la storia a cui sono legati ha il carattere intimo e conchiuso di ciò che è profondamente personale. Le situazioni narrate sono un po’ troppo divertenti per essere veritiere, la trama fila un po’ troppo liscia. Brussig introduce spesso piccole circostanze bizzarre e digressioni che apparentemente non vanno da nessuna parte, per poi riprenderle più avanti e chiuderle con una battuta perfetta. Alla fine, quando tutte le battute sono andate a segno, ci rendiamo conto che la storia, oltre a portarci in una riconoscibile Berlino Est comunista, ci ha portati anche dentro il cuore di Thomas Brussig. Il titolo del libro è già in sé una dichiarazione di indipendenza. Sfidando l’aggettivo che tutti associamo alla vita dietro la cortina di ferro, « cupa » , Brussig ci dà la parola Sonnenallee – viale del sole. Il nome della via è reale e si può ritrovare sulla mappa della città, e là dove un altro scrittore avrebbe potuto usarne il calore e la poesia a fini ironici, Brussig lo utilizza come inequivocabile correzione delle nostre supposizioni sulla vita all’Est. Quando Berlino venne divisa, nel 1945, gli Alleati si appropriarono di quasi tutta la Sonnenallee. Ma anche Berlino Est ottenne un pezzetto di sole.