«La mia Achmatova tra anima e storia»

28 Settembre 2025

SPETTATORI PER UNA SETTIMANA

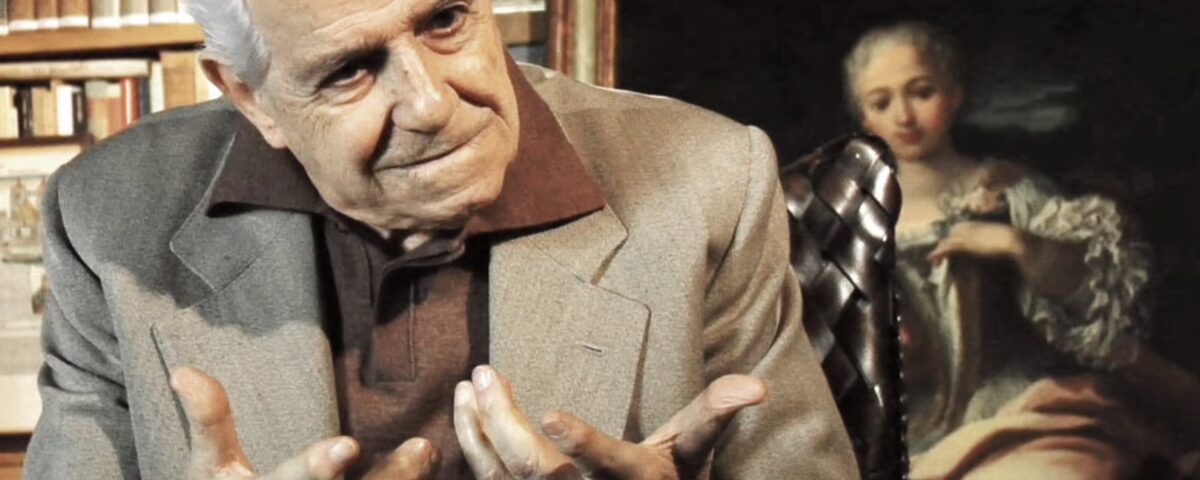

28 Settembre 2025Il centenario della nascita Abruzzese classe 1925, entrò giovanissimo nell’orbita di Longhi. La «sua» Napoli crocevia dell’Europa… Uno dei grandi maestri della Storia dell’arte negli anni d’oro: così raccontava la sua vita in una conversazione radio del giugno 2004

Con Ferdinando Bologna ci apriamo alla migliore storia dell’arte del Dopoguerra. Bologna è nato il 27 settembre 1925. Comincia allievo di Pietro Toesca e, nel ’50, precoce collaboratore di Roberto Longhi su «Paragone». La migliore storia dell’arte in un senso preciso: riuscire a un utilizzo integralmente storico della filologia, ribattendo di volta in volta con piglio militante al respiro corto dei conoscitori puri e a quello un po’ troppo lungo degli ideologi dell’ultima ora, incantati da ogni genere di «mentalismo» (che è espressione di Bologna, appunto), in primo luogo l’uso disinvolto dell’iconologia.

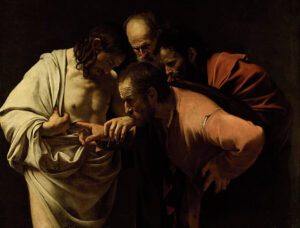

A quest’opzione di metodo fa riscontro l’enorme quantità di storia dell’arte prodotta, e restituita con respirante prosa, diremmo crociana, in uno spettro temporale vastissimo: da La pittura italiana delle origini, che è un titolo del 1962 (Editori Riuniti), al maturo Settecento, e avendo per centro Napoli, sempre vista nelle sue risultanze europee e dunque trattata come chiave di accesso a scene ben più larghe e composite – basti ricordare la palpitante ricostruzione dell’intero quadro mediterraneo quattrocentesco in un libro del 1977 (Società Napoletana di Storia Patria). Ma di Ferdinando Bologna non si può fare qui tutta la bibliografia e ci limitiamo ad aggiungere il nome di Caravaggio, nome discrimine di cui lui dà una lettura laica e sperimentale. Del 1992 è il volume L’incredulità del Caravaggio (Bollati Boringhieri), lettura opposta, oggigiorno, a forme più o meno conclamate di revisionismo.

Da Caravaggio partiamo: una questione pesante come un macigno, tutta novecentesca. Possiamo spiegarla, naturalmente in rapporto ai suoi dirimenti contributi di studio?

Il mio interesse a Caravaggio ebbe un momento di particolare intensità, e in crescenza, nel 1951, quando si tenne a Milano la grande mostra curata da Roberto Longhi, che ancora costituisce il punto di riferimento di questi studi. Quella mostra creò, però, una bipartizione nelle linee interpretative, perché alla linea portata avanti da Longhi – e da Longhi fin dalla sua giovinezza, fin dal 1910 addirittura –, che si fondava sulla valutazione del libero esame pittorico (sono parole di Longhi stesso) con cui Caravaggio aveva realizzato il suo mondo figurato, si contrapponeva invece una tesi mentalistica, che di questo libero esame pittorico tendeva a dare un’interpretazione decisamente conformistica e allineata con la situazione che si riteneva, e si ritiene da una buona parte dei seguaci di questa tesi, caratteristica della fine del Cinquecento, che è il momento in cui Caravaggio esordisce.

Quindi lei utilizza l’aggettivo «mentalistico» in opposizione, si può dire, all’aggettivo «storico»…

Sì, io adopero il termine «mentalismo» in rapporto alle interpretazioni, appunto mentalistiche, di un contesto che invece si fonda sul libero esame pittorico di cui parlavamo prima. Tra queste interpretazioni c’è soprattutto l’iconologia. La tesi degli iconologi è che la sede esaustiva del significato dell’opera consiste nelle sue scelte iconografiche, cioè nel criterio con cui vengono selezionati gli elementi emblematici della rappresentazione, tutto questo a scapito del processo di realizzazione dell’opera stessa e soprattutto della sua sostanza specificamente pittorica – parliamo adesso di pittura, ma il discorso naturalmente investe la produzione artistica in generale. Il punto dirimente è questo, che il dato iconico – cioè la rappresentazione iconografica iconologizzata – intanto diventa accessibile al pubblico, al fruitore, in quanto è realizzato mediante la scelta di particolari elementi linguistici che appartengono alla specificità dell’operare artistico. Non si può dimenticare, insomma, che già alla fine del Seicento La Bruyère indicava che le orecchie sono cosa diversa dagli occhi, ed è il problema dell’occhio a entrare in ballo nella questione figurativa: il processo di esplicazione del contenuto figurativo avviene così non semplicemente attraverso il dato iconografico, ma attraverso il complesso dell’elaborazione espressiva, che coincide in sostanza con la ‘posizione’ dell’artista, con il suo essere parte della storia di cui è parte.

Nella lettura iconologica Caravaggio è visto in continuità con il tardo manierismo romano, mentre la lettura che lei dà, professor Bologna, lo vuole come un artista che volta davvero pagina.

Non c’è dubbio, Caravaggio è un artista che volta pagina e che si oppone alle secche intellettualistiche, torniamo a dire mentalistiche, del tardo manierismo, così distanti, nella sostanza, dal momento creativo e propositivo del primo Rinascimento. Momento che Caravaggio, in qualche modo, recupera attraverso una presa di posizione in rapporto al percepire direttamente, senza selezioni intellettualistiche, per esempio senza disegno: il rapporto diretto, immediato, sperimentale con la realtà.

Accetti questa riduzione sportiva: rispetto all’avversario iconologico, la partita dello stile e della storia è vinta? Per Caravaggio quantomeno…

Proprio recentemente è stato trovato e pubblicato un testo di Federico Borromeo, il grande cardinale di Milano, che dice di aver conosciuto ai suoi giorni un pittore di sozzi costumi che dipingeva nelle osterie, e ritraeva gli osti, e sceglieva sempre il peggio nel mondo del rappresentabile, e così rappresentava le cingane che leggono la ventura o i baronci, che poi sono i bari, i falsari… non c’è da ricavare altro, sostiene il cardinale, che a cattivi costumi corrispondono cattive opere. Ecco, se teniamo conto che Federico Borromeo pensava questo di Caravaggio, e lo confrontiamo con la tesi che, invece, vorrebbe fare di Caravaggio un adepto, oltre che un seguace, di Federico Borromeo, credo che la questione si giudichi e si sistemi da sé: e allora, 1 a 0!

Ha già citato la memorabile mostra longhiana del 1951, Caravaggio e i caravaggeschi: le chiederemmo di tornare a quella mostra (Milano, Palazzo Reale) facendo anche un po’ di memoria personale, esistenziale, visto che da lì è partito tanto lavoro…

Il giovane visitatore di quella mostra, che esponeva un numero così vasto mai radunato di opere sicure di Caravaggio (con un’appendice relativa ai seguaci immediati), vi arrivava con il bagaglio della lettura, se non di tutti i saggi caravaggeschi di Longhi – che, come detto già prima, risalgono addirittura al 1910, cioè l’anno della sua tesi di laurea –, almeno degli Ultimi studi su Caravaggio e la sua cerchia, che Longhi aveva presentato a un congresso internazionale di storia dell’arte a Londra nel 1938 e pubblicato nel primo numero della rivista «Proporzioni» nel 1943. Questo saggio aveva fatto il punto sulla situazione e sostanzialmente cambiato le linee interpretative di Caravaggio, anche sulla base della restituzione a lui di opere che gli spettano rispetto a opere che non gli spettavano, e continuano a non spettargli anche oggi nonostante i diversi pareri che sono stati riproposti. Quindi, la mostra milanese si presentava come prosecuzione, proiezione, degli studi del 1938-’43: la possibilità di documentare tutto questo attraverso l’esposizione degli autografi. Questo creava naturalmente grande attesa.

Era una mostra di studio, nonostante l’enorme successo di pubblico…

Una mostra di studio ma anche rivelatrice di questo grande maestro che Longhi presentava come «il pittore della realtà», fondatore della pittura della realtà, e come escogitatore di un linguaggio pittorico capace di essere inteso da tutti.

Professor Bologna, diversi detrattori di questo Caravaggio «della realtà» lo respingono in quanto frutto dei gramsciani anni cinquanta, che a loro volta si appoggiavano sul rivoluzionario Ottocento francese, in specifico Courbet: come sta la questione?

Ridurla solo a questo è certamente un tentativo di forte limitazione, una di quelle limitazioni che appartengono al revisionismo corrente. Non si può però negare che quella fosse una componente, non tanto dell’interpretazione quanto dell’occasione di renderla pubblica. Quell’interpretazione andava avanti almeno dal momento in cui Longhi aveva scoperto che le fonti di Caravaggio non dovevano essere cercate nella pittura aulica veneziana, da Giorgione a Tiziano, a Tintoretto, ma nella pittura più accostante e francamente popolare della grande tradizione lombarda, che parte almeno da Vincenzo Foppa e arriva a quello che, poi, era stato il maestro effettivo di Caravaggio a Milano, cioè Simone Peterzano, l’erede – anche se meticciato con problemi manieristici – di quella tradizione. Il riconoscimento di Caravaggio pittore della realtà è dunque ben anteriore all’utilizzazione ideologica degli anni cinquanta, anche se si trattava di un’utilizzazione di altissimo livello, perché io non avrei niente da rimproverarmi nel guardare il problema in termini gramsciani. Anzi, lo considero come un elemento qualificante, tanto più che, poco dopo, svolgendo questa linea, fu scoperto che la prima interpretazione di Caravaggio come pittore del popolo, per il popolo, risale alla cultura francese: precisamente ai pensieri del critico d’arte Gabriel Laviron, che poi morirà a Roma nel 1849 nella difesa della Repubblica di Mazzini e Garibaldi, e che è stato, appunto, il primo a sostenere la necessità di considerare Caravaggio ben al di là, e anzi all’opposto, dell’idealismo carraccesco – lui parla dei «pallidi allievi» di Annibale Carracci –, in quanto fondatore di una linea che (lui non lo sapeva ancora, perché questi testi sono del 1834) proprio Courbet avrebbe presto svolto nella direzione di un pieno realismo.

Professor Bologna, prima ha citato questo termine: «revisionismo», che in ambito storico-politico, e anche giornalistico, più facilmente si applica alla grande questione della storia del Novecento. Ma rispetto a Caravaggio e agli studi di storia dell’arte, che cosa s’intende per revisionismo?

Non certamente la stessa cosa, perché non si tratta di revisionismo in senso ideologico, politico o di giudizio nella valutazione di certi fatti emergenti della storia novecentesca, che includono il nazismo e il fascismo; e quindi non si tratta di rivedere l’interpretazione data di fenomeni come questi…

Però la coloritura resta negativa?

La coloritura resta sicuramente negativa, e il revisionismo viene avanti giusto nel senso che si cerca di catturare Caravaggio nell’ambito del conformismo controriformistico, per dirla in soldoni chiari.

Cioè l’idea che Caravaggio sia in qualche modo in continuità con la stagione controriformistica…

Si è detto addirittura che Caravaggio fosse un seguace di Federico Borromeo, e invece si è visto come Federico Borromeo realmente lo giudicava…

C’è un’altra questione che pone la figura di Caravaggio, ed è quella delle attribuzioni facili: noi vediamo che Caravaggio è un campo su cui queste attribuzioni a scopo mercantile si sono esercitate moltissimo negli ultimi anni…

Questo è l’aspetto più grave di questa forma di revisionismo perché ha portato a considerare originali cose che erano state presentate legittimamente come copie – e come copie restano – e alla convinzione che Caravaggio replicasse le sue opere, quando non abbiamo che un solo caso probabile, neanche sicuro, di replica autografa: Caravaggio che rifà se stesso. Però, se rifà se stesso, in quel caso – si tratta del Fanciullo morso dal ramarro, disputato fra l’originale di Londra e l’originale della collezione Longhi – in effetti non si tratta di replica ma di variante, che è cosa ben diversa.

Cambiamo il set. Il giovane Ferdinando Bologna collaboratore di soprintendenza nei primi anni cinquanta in Campania: vorremmo che aprisse una finestra, anzi terrazze, su quella stagione così ricca di scoperte e di tutela… Campania felix o infelix?

No, felicissima, felicissima. Io sono molto legato a Napoli. Mi sento napoletanizzato se non napoletano.

Perché in realtà – e lo vedremo – i suoi natali sono abruzzesi: dunque lei è un regnicolo.

Sono certamente un regnicolo, trasferitosi nella capitale e lì, come dire, assorbito. La ragione per la quale io mi trasferii a Napoli, dall’Abruzzo, da dove provenivo, fu il fatto di aver vinto una borsa di studio presso l’Istituto Italiano per gli Studi Storici nel 1947: ebbi la borsa di studio per il ’48. Questa fu l’occasione per cui mi trasferii a Napoli…

La sede a Palazzo Filomarino.

Che è casa Croce, dove tuttora opera l’Istituto, con la grande biblioteca di Croce, eccetera. E a Palazzo Filomarino io per un anno e mezzo sono andato abbastanza sedulamente: la mattina ci si trovava nelle stanze della biblioteca di Croce, e ognuno aveva il suo tavolino e stava a leggersi i suoi libri, e il senatore – guai a chiamarlo diversamente Benedetto Croce! – si aggirava tra questi tavolini e veniva a informarsi su che cosa si stesse lavorando, e così, con colpetti sulla spalla – mi ricordo –, diceva: «Che cosa vi state leggendo?», e io stavo leggendo un vecchio libro di Cattaneo sull’architettura longobarda…

Avere i colpetti sulla spalla da Benedetto Croce…

Eh, sì, sì! Li ricordo con particolare tenerezza, addirittura…

Fra i tanti frequentatori di casa Croce c’era stato anche il maturando Giorgio Amendola, che ne parla in quelle pagine di Una scelta di vita…

Certamente, Amendola lo incontravamo ogni tanto in questi giorni di lavoro a Palazzo Filomarino… Devo dire che poi mi sono venuto allontanando dalle posizioni soprattutto di carattere estetico, di valutazione estetica del fatto artistico, del crocianesimo stretto: però non posso non dichiarare che il fondo della mia cultura, il punto di partenza, resta crociano.

E, se possiamo dirlo, si sente molto nella sua scrittura…

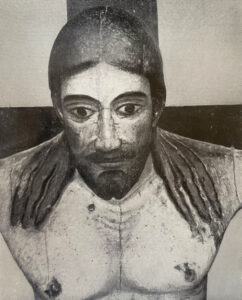

Ecco… anche se Croce per me resta nel senso di Gramsci: visto che si è parlato di Gramsci forse è il caso che lo ricordi, perché è proprio in quel contesto che le due istanze venivano confrontate ed elaborate. Questa, dunque, è Napoli per la parte degli studi. Per la parte, viceversa, professionale-amministrativa, io venivo dalla Soprintendenza dell’Aquila, e in questa occasione fui trasferito alla Soprintendenza di Napoli. Allora la Direzione generale era abbastanza illuminata e consentiva questi trasferimenti per andare incontro alle esigenze dei suoi dipendenti (tra l’altro, io non ero ancora di ruolo, lo divenni a partire dal primo gennaio del 1950), e questo bisogna dirlo a merito della Direzione generale di quel momento, che, tra parentesi, era presieduta da Bianchi Bandinelli, fatto non secondario. Il trasferimento alla Soprintendenza di Napoli mi mise in contatto con un territorio ben più vasto e più ricco di quello che avevo sperimentato in Abruzzo, e mi coinvolse in quella singolare avventura che fu la preparazione della mostra della scultura lignea – io direi meglio, oggi, in legno – della Campania medievale e rinascimentale, da cui ebbe luogo la mostra del 1950, di cui ancora si parla.

E la preparazione di questa mostra, che si tenne al Palazzo Reale di Napoli, consentì una messe di scoperte veramente imponente, e fece un po’ il punto, anche, di una situazione territoriale… Si parlava di Campania infelix proprio in questo senso: cioè un territorio, immaginiamo, in totale abbandono, che lei e Raffaello Causa…

Ecco, fate bene a ricordare Raffaello, lo stavo per nominare io stesso, perché quest’opera di indagine a tappeto fu fatta insieme a lui, quasi a dorso di mulo, con una macchinetta che sulle salite dell’Irpinia bisognava spingerla a mano.

Non erano più i tempi di Cavalcaselle in Sicilia, ma quasi…

Solo un poco più avanti… Quest’opera di ricerca capillare! Vorrei raccontare una quantità di episodi, anche pittoreschi…

Beh, uno almeno lo racconti.

Fu fatta proprio spalla a spalla con Raffaello Causa: eravamo diventati così assimilati e amici che chi ci guardava da fuori ci chiamava «i Dioscuri». Un episodio: noi lavoravamo sulla base di vecchie fotografie trovate nell’archivio della vecchia Soprintendenza. Tutte queste cose oggi, non si sa perché, sono andate disperse. Una di queste fotografie mostrava una Madonna con il Bambino, certamente romanica, tra l’altro con caratteri insoliti per il contesto campano, che sollecitavano molto la fantasia, spingevano forte la fantasia storica… e allora, messi alla ricerca di questo simulacro, seguivamo l’indicazione topografica data dalla scheda, che era Buonalbergo. Andati a Buonalbergo, non ci fu verso: la statua non c’era più. Viceversa la ritrovammo a valle in un altro centro della zona, perché questo simulacro veniva trasferito stagionalmente da una chiesa all’altra per ragioni di culto.

Processionali…

Processionali, sì… e la statua però non si presentava così com’era, bensì vestita dei soliti broccati, corone d’argento, eccetera, per cui era assolutamente irriconoscibile. E una volta entrati, per puro caso, in questa chiesa che sottosta a Buonalbergo, io – dietro questo mamozio paludato – mi accorsi che il rapporto tra la testa della Madonna e la testa del Bambino era insolito per una cosa sette-ottocentesca come si presentava, e mi venne il dubbio che non potesse essere la statua che cercavamo. E ci arrampicammo come si poteva: Causa meno agilmente di me perché era piuttosto massiccio; io, invece, allora ero sottilissimo. Ci arrampicammo fino al tabernacolo e tirai su i panni…

Con il permesso del sacrista…

Senza permesso: un’infrazione. Sollevai la gonna della Madonna e vidi che la statua era proprio quella romanica, del secolo XII, e così riuscimmo poi anche ad averla in prestito per la mostra.

Come l’occhio del conoscitore può superare gli ostacoli del folklore.

Ecco, esattamente: e questo episodio è uno dei tanti che potrei raccontare. Un altro riguarderebbe la scoperta del Cristo di Mirabella Eclano, che è un capolavoro della scultura europea del XII secolo…

Lasciamolo per un’altra volta, e andiamo adesso nei suoi amati Abruzzi, alle sue origini proprio, e questo ovviamente si connette anche con i suoi primissimi studi.

Sì, la parte delle mie origini che può interessare il nostro discorso incomincia praticamente durante le estati del 1940, ’41, ’42, quando, in tempi ormai di guerra già pesanti, dove gli altri miei amici e compagni di studi riuscivano ad andare ancora a prendere i bagni al mare, io, invece, costretto a rimanere a L’Aquila, mi chiudevo in biblioteca.

Immagine un po’ leopardiana.

Sì, se volete… certo, mi chiudevo nella biblioteca provinciale dell’Aquila, che era una buona biblioteca, almeno per la parte antica, e lì, ad un certo punto, oltre alle opere di Croce, le opere di Pirandello… ecco, il primo avvio nella direzione della critica fu la lettura del saggio di Benedetto Croce che stroncava Pirandello, pubblicato su «La Critica». Questo mi incuriosì molto, ma nel frattempo avevo scoperto che nei palchetti della biblioteca c’era per intero la collezione della rivista «L’Arte» di Adolfo Venturi: presi a leggere i numeri con l’intenzione di leggerli sistematicamente tutti. Mi annoiai molto finché non arrivai al numero de «L’Arte» del 1914, e lì fui folgorato dalla lettura del saggio che si intitolava Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana, che portava la firma di Roberto Longhi. Alla fine della lettura mi domandai se questo autore fosse ancora vivo: non ne trovavo traccia altrove.

Ricordiamo che si tratta del saggio in cui Longhi per la prima volta stabilisce il nesso tra Piero della Francesca e la grande pittura veneziana di Giovanni Bellini…

Giovanni Bellini, ma anche Antonello e l’area mediterranea. Quello è un saggio di fondazione. E l’importanza di Piero della Francesca, anche, per la cultura ferrarese, eccetera. Un saggio veramente di grande apertura, che definiva questo momento del «sintetismo prospettica di forma-colore» quale centro delle interpretazioni e che si collegava, tra l’altro, con le ricerche della pittura metafisica, non bisogna dimenticarlo. Ad ogni modo, lessi questo saggio e ne rimasi folgorato, e mi misi alla caccia di altri saggi di questo scrittore.

Lei lo legge nei primi anni quaranta, il saggio è del ’14, dunque si chiede se questo Longhi fosse ancora vivo…

Ed era ancora vivo, ma lo scoprii dopo, quando preparavo la tesi di laurea, leggendo l’Officina ferrarese, e cercando di informarmi meglio su questa persona che poi più tardi conobbi. Questo, dunque, è il punto di partenza: le mie radici aquilane sono legate, in sostanza, alla scoperta di Longhi.

Ecco, l’Abruzzo sul piano del patrimonio e sul piano storico: che luogo ha nella passione figurativa di Ferdinando Bologna?

Beh, un luogo notevole. Io ero entrato, ancora prima di laurearmi, nella Soprintendenza, allora dei Monumenti, dell’Aquila, soprintendenza regionale che includeva sia le opere d’arte mobili che fisse. Vi ero entrato nel ’46, addirittura. Primo stipendio: fine di luglio del ’46, lire 6.000.

Ventuno anni.

Sì, ero entrato in soprintendenza nel momento in cui essa svolgeva un’opera di ricognizione dei danni che il patrimonio della regione aveva subito dalla guerra appena finita.

E aveva subito molti danni, l’Abruzzo?

Notevoli. C’erano stati crolli importanti: il Duomo di Penne era stato distrutto, tutta la zona di Orsogna e Ortona rasa al suolo. La battaglia di Ortona ha lasciato ben chiari segni della morte in gioco in quegli anni. Quindi la ricognizione di tutto questo mi mise in contatto con una realtà estremamente varia e interessante, perché il problema stimolante di una regione come l’Abruzzo è proprio la varietà delle situazioni: con un momento straordinariamente creativo che è quello del XII secolo e con momenti successivamente diversificati, che tornano a essere creativi in alcuni snodi, per esempio la seconda metà del Quattrocento a L’Aquila: il Rinascimento aquilano, con personalità come, prima Andrea dell’Aquila, che va a lavorare a Napoli, poi Saturnino Gatti, pittore che si forma sulla Firenze verrocchiesca ed è compagno di studi di Leonardo…

Saturnino Gatti infatti fu oggetto di uno dei suoi primi saggi su «Paragone».

Preceduto dal fatto che la mia tesi di laurea, discussa con Pietro Toesca – che in questo mi fu di guida veramente assennata –, fu su Silvestro dell’Aquila, un argomento al quale sono ancora molto legato, su cui spero di continuare a lavorare nei prossimi mesi.

L’Aquila, in diapositiva turistica, richiama la Fontana delle «Novantanove Cannelle», a cui lei ha dedicato lunghi studi.

Argomento su cui sono tornato meno di dieci anni fa con un volume apposito, dove si cerca di dimostrare che la Fontana non è una curiosità turistica ma una stratificazione di almeno sette secoli di storia artistica: un palinsesto.

Ora passiamo a un altro cruciale capitolo dei suoi studi, riassumibile nel bel titolo del saggio del ’77 Napoli e le rotte mediterranee della pittura: ce lo illustra?

Ho accennato poco fa che il tema dell’irradiamento della pittura pierfrancescana nell’area mediterranea si trova già nel saggio di Longhi del 1914 che abbiamo ricordato, e poi è ritornato nel suo libro su Piero della Francesca, eccetera. Il mio tentativo di misurarmi con questo problema risale alla piccola recensione che feci su «Paragone», nel 1951, della mostra che si era tenuta fra Bordeaux, Genova e Barcellona intitolata I Primitivi Mediterranei. Dalla riflessione sul modo in cui questa mostra era stata congegnata come puro ritaglio di coste artistiche nell’ambito del bacino mediterraneo, io tentai di accennare fin da allora che il problema era invece di relazioni profonde e fitte, e che si trattava di studiare il sistema di queste relazioni apprezzandone i risultati che nei singoli centri – non soltanto ritagli costieri, ma veri centri di elaborazione e propagazione, a loro volta, di questo nucleo culturale – si erano manifestati. Si parte da Napoli, con la diramazione verso Roma-Ferrara, per esempio, ma anche Napoli-Milano, e poi, naturalmente, Napoli e Provenza, Napoli e Catalogna, Napoli e la Castiglia – perché al tempo di Ferdinando il Cattolico il problema si pone anche in quella direzione –, e poi Valenza, e tutta la parte meridionale del Mediterraneo con le isole, la Sicilia innanzitutto.

Ecco, la Provenza. Facciamo una piccola digressione provenzale: Aix-en-Provence, che secoli dopo darà i natali a Cézanne…

Aix-en-Provence conserva il pezzo più importante per l’apertura delle grandi relazioni mediterranee nel secondo quarto del Quattrocento, prima ancora di Piero della Francesca: si tratta dell’Annunciazione del Maestro di Aix, vale a dire Barthélemy d’Eyck. È il problema della mediazione della cultura borgognona di Sluter, il grande scultore, verso la situazione catalana, e mallorchina con Sagrera, e il convogliarsi di tutto questo verso Napoli, dove Renato d’Angiò ha certamente protetto l’attività di Barthélemy d’Eyck, che era uomo della sua terra, facendola conoscere nell’Italia meridionale. La formazione di Colantonio si innesta su tutto questo, e da Colantonio – non bisogna dimenticare – nasce Antonello da Messina.

Professor Bologna, le chiediamo, a partire da questi esempi, quanto sia importante tenere sempre nella cornice il metodo della storiografia.

Mah, vedete, a proposito di rotte mediterranee un punto tengo a mettere in evidenza: che si tratta – come detto specificamente nelle pagine introduttive del saggio – di un tentativo di studiare il sistema delle relazioni ‘a frontiere aperte’, rompendo gli schemi formalistici e accademici che la disciplina ha seguito misinterpretando, praticamente, il regionalismo della trattazione, per esempio, di un Lanzi. L’abate Lanzi è un grande maestro di questo schema, ma a condizione che si dica che le sue regioni, le sue scuole, sono in relazione fra di loro. Egli stesso del resto diceva: «series et iunctura».

E adesso. Nella sua abbastanza sterminata bibliografia c’è anche un titolo un po’ in disparte, ma che incuriosisce molto, di cui vorremmo parlare: Dalle arti minori all’industrial design, un titolo uscito per i tipi – come si diceva una volta – di Laterza nel 1972.

Vito Laterza, a suo tempo, si dimostrò un grande amico e un grande, oggi si direbbe, supporter. Perché io gli avevo proposto questo libro da pubblicare senza illustrazioni e a poco prezzo nella Universale Laterza, la UL di allora, e lui invece mi impose di corredarlo di un apparato illustrativo per pubblicare il tutto nella serie delle Grandi opere: ciò che mi pareva assolutamente sproporzionato.

Il sottotitolo è Storia di una ideologia: in che senso? cos’è questa ideologia?

L’ideologia è quella delle arti minori. Quando le arti minori si è incominciato a considerarle tali? E perché? Questo è il problema. Perché le arti minori sono diventate minori da un certo momento: prima non lo erano affatto.

Per «arti minori» si intende «arti decorative»…

Le arti decorative e le arti applicate: oreficeria, scultura in legno, miniatura, strumenti della vita e via così… dalla città al cucchiaio, come si diceva a suo tempo molto felicemente, no?, in «Casabella» eccetera. Il problema mi pareva che fosse questo: cercare di stabilire quando s’era maturato il convincimento che si dovesse creare una discriminazione di questo genere. E non dimenticavo che Gropius nel 1919 aveva parlato di arrogante barriera alzata fra le arti, fra l’artista e l’artigiano. Questo è il punto di partenza, e, cercando di guardare indietro, la mia tesi è che il fenomeno si sia determinato nella seconda metà del Cinquecento, in particolare nell’ultimo terzo del secolo, con il ritorno neo-feudale in alleanza con il movimento disciplinare della Controriforma.

Quando parliamo di ritorno neo-feudale ci rivolgiamo in particolare alla cultura farnesiana?

Certamente, e anche post-farnesiana, ma non soltanto farnesiana, perché in realtà investe tutto l’insieme. Gli storici conoscono bene questo problema: è il momento in cui lo spirito imprenditoriale della borghesia rinascimentale cede e tradisce con la rifeudalizzazione, cioè la riscoperta del valore dell’immobile e della terra in quanto latifondo. Tutto questo avviene in concomitanza della Controriforma e si impone come un’alleanza fra il trono e l’altare.

E chi ci rimette è il cucchiaio…

E chi ci rimette è il cucchiaio perché si afferma la convinzione che l’‘ideare’ è più importante ed esclusivo del ‘fare’. Il fare appartiene al momento della materia, e la materia è brutta e peccaminosa di per sé. In definitiva si arriva alle premesse da cui scaturirà il vile meccanico di manzoniana memoria, cioè il signorotto che, dovendo offendere un altro signorotto, gli dice: «Ma tu non sei altro che un meccanico», cioè uno che lavora con le mani. Non ha interessi all’alta spiritualità e al blasone aristocratico.

Nella cultura cristiana medievale, però, le cose non stavano affatto così…

Assolutamente no.

C’era una totale interrelazione, no?

Certamente. Non solo, ma nei momenti traenti dell’arte medievale sono proprio le cosiddette arti minori che costituiscono, invece, la sede di elaborazione delle novità e di costituzione del movimento che spinge in avanti. Basti pensare all’oreficeria del IX secolo: non si può intendere la grandezza del momento cosiddetto carolingio senza rendersi conto che un’opera come l’Altare d’Oro di Volvinio a Milano è un fatto che esplode nella dimensione europea e rinnova da capo tutto quello che, invece, il progressivo inaridimento della cultura bizantina aveva propagandato e che ormai portava a bloccare.

Ma la ricezione corrente perpetua questa ripartizione disciplinare tra arti maggiori e minori, no? Gli studi, in definitiva, non hanno ancora rotto il pregiudizio.

È verissimo, sia sul piano accademico che anche commerciale. Però bisogna stare attenti perché la questione ha sfumature interne: proprio nel momento in cui le arti cosiddette minori diventavano minori, poi invece si pregiava moltissimo il bicchiere di cristallo della fabbrica milanese, oppure l’oggetto sontuario raffinatissimo da esporre come status symbol.

In ogni caso, legato al suo libro, c’è anche un aspetto non trascurabile delle cosiddette arti maggiori, cioè il problema della tecnica.

Esattamente, è il punto centrale le della questione, che va al di là del problema delle arti applicate e diventa generale, ed è di supporto anche a una petizione di ordine metodologico. Il problema è quello della svalutazione del momento della realizzazione, dell’attività manuale, dell’aspetto operativo: del fare. Per privilegiare, con forzature manifestamente ideologiche, ma anche ingiuste, il puro momento dell’ideazione. Cioè, questa proiezione in una dimensione mentalistica, come si diceva al principio… E di qui, tra l’altro, nasce anche la questione, da cui siamo partiti al principio, dell’iconologia: l’iconologia sta dalla parte dell’ideare e gli artisti stanno dalla parte del fare.

E in questo lei ha fatto abbastanza bye bye anche a Croce…

Eh, sì: qui non ci sono rimedi.

Il saggio Dalle arti minori è stato considerato dalla critica – anche perché uscito negli anni post-sessantottini – un libro marxista, come radice di pensiero.

Forse definirlo marxista è eccessivo, certamente è un libro che si fonda su una concezione materialistica della Storia. È materialismo storico.

E in quegli anni, in archeologia, per esempio, un Carandini tirava fuori l’archeologia materiale…

Certamente, Carandini che però veniva fuori dall’insegnamento di Bianchi Bandinelli da un verso, e, dall’altro verso, dall’insegnamento di Santo Mazzarino, che in questo contesto va assolutamente tenuto in primo piano.

Ecco, Mazzarino: figura abbastanza dimenticata. Vogliamo fare un piccolo ritratto?

Sì, nel senso che le opere di Santo Mazzarino sono state uno dei miei testi di formazione, congiuntamente alle opere di Bianchi Bandinelli. Io ho avuto la fortuna di conoscere da vicino entrambi: con Bianchi Bandinelli di collaborare anche e di diventare amico; con Santo Mazzarino – storico antico ma soprattutto storico della storiografia antica – di fare varie passeggiate per le strade di Roma… Il pensiero storico classico, che uscì da Laterza in tre volumi, è un’opera centrale, da cui tutti continuiamo ad abbeverarci: dico tutti intendendo quelli che hanno voglia di farlo, vero? Perché questa voglia viene diminuendo sempre più.

Uomo di vastissima erudizione, anche…

Straordinariamente colto e intelligentemente attento a tutti gli aspetti che cadevano sotto la sua attenzione: basti ricordare, per esempio, la parte che ha la storia dell’arte nel suo volume dedicato a Stilicone. La valutazione della crisi del III-IV secolo, da cui poi Bianchi Bandinelli ha sviluppato quel che ha sviluppato, nasce di lì. Mazzarino ha rappresentato un momento veramente rivelatore: con altra intensità e con altra limpidezza di vedute di quanto non fosse la sociologia dell’arte, non tanto di Frederik Antal, che pure aveva dei grandi meriti, ma soprattutto di Arnold Hauser.

Tra i maestri di questa galleria ci sarà anche il suo, di maestro! Pietro Toesca.

Sì, il mio maestro è stato Pietro Toesca, che certo da questo punto di vista non aveva niente da insegnarci, perché era un uomo di quietitudine assoluta.

Nella torre eburnea?

Sì, c’è una lettera di Venturi che parla di Toesca disinteressato alla politica in senso assoluto. Dice: no, no, no, questo è un discorso che non lo riguarda! Però Pietro Toesca, per me, è l’uomo che mi ha insegnato questo: «ricordatevi che non bisogna mai fare ipotesi inutili». È un principio metodologico al quale io ho cercato di tenermi quanto più accosto possibile. Mai fare ipotesi che non servano a costruire una cosa, e l’errore è sensato se ‘apre’ e insensato se ‘chiude’, di qui anche la valutazione dell’errore, eventualmente.

Il longhiano errore intelligente…

Certo, l’errore creativo o l’errore stupido, che invece lascia le cose lì e anzi le riporta indietro. Ma per tornare a Toesca, la cosa che – rispetto a Longhi, che di persona ho conosciuto dopo – devo a Toesca è l’interesse ai molti aspetti della produzione artistica. L’insegnamento longhiano, sulla tradizione Lanzi-Cavalcaselle-Morelli, era fondato sulla pittura, ed è una storia della pittura quella di Longhi. La storia di Toesca no: è la storia globale, con le implicazioni di valutazione storica che questo comporta.

Autore di Il Medioevo, Il Trecento…

Sì, sono monumenti di questo modo di intendere. Ma anche i saggi più antichi, e bisognerebbe ripubblicarli, quelli sì: il saggio su San Vincenzo al Volturno del 1904 è una miniera di bellezze e di novità metodologiche, da questo punto di vista. E bisognerebbe riapprofondire lo studio anche… insomma, i giovani devono leggere! Ecco, questo è il problema.

Adesso vorremmo sollecitarla su un altro storico dell’arte, che lei ha molto apprezzato: Wilhelm Suida.

Mi fa molto piacere che voi lo ricordiate: grande studioso di Leonardo, di Tiziano, di Cambiaso (seppure, qui, con la figlia Bertina, già in una fase discendente), ma soprattutto grande studioso di cultura lombarda: Bramatino. E poi, grande conoscitore di pittura due-trecentesca italiana: i suoi saggi su Duccio sono memorabili e andrebbero rivalutati, proprio oggi che siamo sulla scia della rivalutazione di Duccio dopo la bella mostra fatta dall’amico Luciano Bellosi a Siena.

E che razza di studioso era Suida?

Era un conoscitore: uno della scuola viennese che veniva fuori più da Riegl che non da Schlosser. Ed era un attentissimo valutatore del pensiero dei conoscitori contemporanei: aveva un giudizio molto negativo nei confronti di Berenson. Dice: mah, i libri di Berenson, al di fuori degli Indici, sono libretti da salotto!

È una testimonianza orale?

Sì, è una testimonianza orale e non mancò di farmi impressione, perché ammetteva l’interesse e l’utilità degli Indici, ma invece riduceva a cose da salotto i libretti introduttivi…

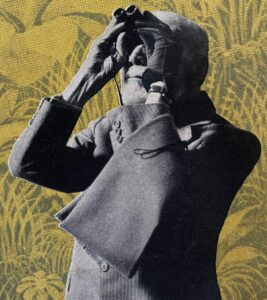

Bernard Berenson nel 1955 in una foto (part.) di David Seymour

La radice di questo giudizio sembra molto tedesca.

Sì, certo: viennese!

Lei con Suida aveva un rapporto personale, no?

Lo incontravo a Napoli quando annualmente sbarcava per il suo viaggio in Europa d’estate. Rientrava dagli Stati Uniti, perché ormai lavorava a New York, in qualche modo responsabile della politica culturale della Fondazione Kress e di Kress in persona – veniva in Europa anche per ragioni antiquariali. Veniva a Napoli e, a Napoli, in base a relazioni che avevamo stabilito epistolarmente prima, mi telefonava, e io andavo a prenderlo e lo portavo in giro per la Campania, gli facilitavo l’accesso ai monumenti.

E anche con Berenson lei ha avuto un rapporto personale?

Berenson non l’ho frequentato molto, però ho avuto l’occasione naturalmente di conoscerlo. Di personale posso ricordare una curiosa avventura che avvenne dopo l’inaugurazione del Museo di Capodimonte, e in particolare della Pinacoteca, di cui io ero in qualche modo stato il responsabile, nel ’56, sotto la guida di Bruno Molajoli, che qui devo ricordare con gratitudine anche per la parte avuta al tempo della mostra della scultura lignea (perché è grazie a Molajoli che quella mostra si tenne e si pubblicò il catalogo in quel modo). Bene: dopo l’apertura di Capodimonte Berenson venne a vedere il Museo, e ci venne però con un certo ritardo, ma questo creava condizioni di agio, non c’era folla, non c’erano presidenti della Repubblica da venerare… Berenson, ormai oltre novantenne, non era più in grado di camminare da sé, allora girava con una carrozzella, e io fui addetto a spingere la carrozzella per le sale di Capodimonte…

E aveva anche il plaid, come in quella foto con Nicky Mariano?

Aveva il plaid e scendeva da un macchinone inglese di vecchissima estrazione, nero, che sembrava poco meno di un carro funebre, per la verità… e su questo carrozzone veniva issato a braccia.

Però era leggero come una piuma, ormai…

Ah, era minuscolissimo…

…come uno degli idoli orientali che gli piacevano tanto…

…e pulito come una mosca. E allora, io spingevo la carrozzina e lo portavo dove lui voleva fermarsi. In occasione della riorganizzazione di Capodimonte io avevo fatto due o tre scoperte…

Senza sollevare gonnelle, questa volta.

Questa volta senza sollevare gonnelle, però scoprendo due tele – un San Giuseppe e un Devoto –, da me attribuite a Correggio, macchiate di macchie dubbie, che si devono riconoscere come l’orma dei liquidi organici di cui scrive il viaggiatore francese Charles de Brosses in visita a Napoli: Carlo di Borbone, dice, ha strappato via dai palazzi di Parma e del suo ducato parmense tutti i capolavori e li ha portati a Napoli, dove li ha accumulati nei sottoscala di Capodimonte, e qui si continua a lavorare, ci sono i muratori, i fravcatori – cita in napoletano –, da parte dei quali on pissé contre le Guide (intende Guido Reni) et contre le Corrège (Correggio). Allora io ritenevo che quelle macchie dubbie fossero l’effetto di questa operazione. Ad ogni modo, soffermatici con Berenson davanti alle due tele di Correggio, Berenson esitava un po’, e alla fine di queste esitazioni mi disse: «Ma vede, consideri un po’ questi piedi, forse non sono il meglio…». E io gli risposi: «Guardi, se invece di ragionare con i piedi proviamo a ragionare con le teste, forse la cosa cambia…». E Berenson scoppiò in una risata e accettò con spirito inglese, raffinatissimo.