Il romanzo inedito dello scrittore francese in fuga dalle trincee della Prima guerra mondiale

Giuseppe Culicchia

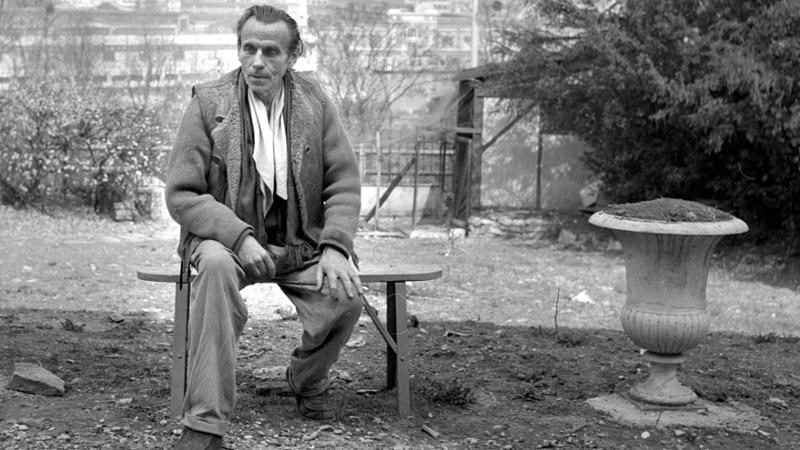

E dunque, dopo Guerra, ecco Londra: un’altra gemma che va ad aggiungersi alle opere postume di Monsieur Louis Ferdinand Auguste Destouches, meglio noto come Céline, scrittore maledettissimo, collaborazionista, antisemita, razzista, misogino, eppure immenso. Che fare con uno così, transfuga in Germania nel 1944 e pure scampato, peraltro, alla fucilazione? Proibirlo, offensivo com’è agli occhi dei sensibili? Perché Céline si sa: offende, turba, mette a disagio. La risposta sta nelle sue stesse pagine. Ritrovate anche in questo caso e com’è noto da Jean-Pierre Thibaudat, già critico teatrale di Libération: venutone in possesso tramite un membro del Maquis che le aveva trovate lì dove Céline se l’era lasciate alle spalle al momento della fuga, le ha conservate per decenni, sottraendole così alla nostra lettura ma innanzitutto all’avidità degli eredi della vedova dell’assai divisivo medico condotto con il talento della petite musique unito all’arte della provocazione, salvo poi tirarle fuori al momento opportuno. E, così facendo, regalandoci la sorpresa di leggere questi inediti del più grande scrittore francese del Novecento.

Siamo dunque a Londra, lì dove l’alter-ego Ferdinand, reduce dalle ferite riportate sul campo di battaglia e dalla convalescenza nell’ospedale militare raccontate nel libro precedente si è infine rifugiato sbarcando dalla nave sulla quale lo avevamo lasciato al termine di Guerra. La capitale inglese pullula di un’umanità assai lumpen, diretta discendente di quella messa in scena da Dickens nelle pagine e nei vicoli malfamati dell’East End: è materiale umano, come usa dire oggi, una masnada di disertori decisi a non calarsi nel ruolo a loro assegnato di carne da cannone, e con loro delinquenti, mendicanti, prostitute e relativi sfruttatori. C’è anche Angèle, a proposito, la fidanzata del malavitoso parigino con cui Ferdinand ha fatto più o meno amicizia durante il suo ricovero, le cui grazie il Nostro aveva sperimentato una volta rimessosi – almeno in parte – dagli effetti di quella granata da cui si è beccato «la guerra nella testa»; e con lei il maggiore Cecil B. Purcell, uno dei militari inglesi con cui la ragazza si prostituiva nel primo inedito. È questi tra l’altro a portare oltremanica i due, salvo vedersi qui mutato, da facoltoso ufficiale dell’esercito di Sua Maestà, in una sorta di inventore pazzoide.

Non ci vuole davvero molto, a Ferdinand, per calarsi nei gironi di quest’altro inferno, londinese anziché francese. E complice il fatto che ci troviamo come già in Guerra alle prese con pagine manoscritte che nel 1934 l’autore ha scritto guidato dal suo demone, senza poi avere modo di rivederle – anche se parte di quanto vergato fungerà poi da miniera per il successivo Guignol’s band I, pubblicato in Francia dieci anni più tardi – veniamo come presi d’assalto da una prosa selvaggia, scatenata, nella quale sul sesso – con risvolti addirittura necrofili nel romanzo antecedente, vedi il personaggio incarnato dall’infermiera masturbatrice di moribondi L’Epinasse – prevale questa volta la violenza, metodo e grammatica di vita per coloro i quali si arrabattano ben oltre l’orlo della legalità per sopravvivere. La violenza chiama il sangue, e di sangue e carne è intrisa la scrittura di Céline, che in certi passaggi in cui in apparenza parla d’altro fa vere e proprie dichiarazioni di poetica, del suo modo di intendere la letteratura: «Io mi lascio affascinare facilmente, mi scordo il mondo intero nella carne aperta, può essere marcia quanto vuole, io me ne sbatto. È calda, sanguigna, mi basta. Baciavo le ferite della mia Angèle. Mi piace così. C’avrò pure il diritto. Io non ho l’amore come gli altri. Quelle cose lì non le conosco. Io voglio la cosa calda in bocca, voglio mangiare la vita, io. Il resto me ne sbatto».

Ed è così che in questa Londra del biennio 1915-1916, dove i commercianti dei dock versano in grande difficoltà a causa del conflitto che si combatte sulla Somme e sul Carso, dai laghi Masuri all’Oceano Atlantico, si aggirano personaggi dalla principesca turpitudine, a cominciare dai due ruffiani Tregonet e Cantaloup, autentici specialisti nello sfruttamento della prostituzione, e da rivoluzionari falliti, tipo Borokrom, uno che sembra uscito dalle pagine de I demoni. Non manca in tutto questo naturalmente il paradosso, arma tra le predilette nell’arsenale célinano: per cui il solo personaggio “positivo” di Londra, o se non altro il meno abietto, è un ebreo: il medico a cui Céline riconosce il merito di avergli instillato la vocazione per quella che nel corso della vita, al di là della cosiddetta e non poco tormentata carriera letteraria, sarà la sua professione. «Mai nessuno mi aveva fatto così felice. L’ho guardato ben bene. Non mi stava mica coglionando. Non mi voleva nemmeno inculare. Voleva per davvero che cerco di capire quello che c’era scritto, spiegato nei suoi libri di medicina, che m’istruisco un po’ invece di non fare niente. Gli avrei leccato le mani, sarei morto per lui, seduta stante, per quello stronzetto di un ebreo». Come scrive nella Premessa Régis Tettamanzi, curatore dell’edizione francese per Gallimard, «in materia di razzismo, il romanzo non si presta alle semplificazioni indebite».

Quelle in cui siamo notoriamente immersi noi, nel nostro qui e ora: un qui e ora che ci vede – stando alle parole recenti di una personalità piuttosto autorevole – su «un crinale come nel 1914». Se solo potesse ancora farlo, il dottor Louis Ferdinand Auguste Destouches ci coprirebbe d’insulti. E avrebbe ragione.