L’America che censura Stephen King

26 Ottobre 2025

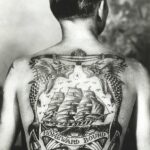

Nell’oceano di immagini siamo tutti marinai

26 Ottobre 2025Novecento Montale piange, Ungà fuma marijuana: l’umanesimo integrale di Leone Piccioni in “Letteratura del ritratto. Incontri con poeti e prosatori”, Succedeoggi Libri

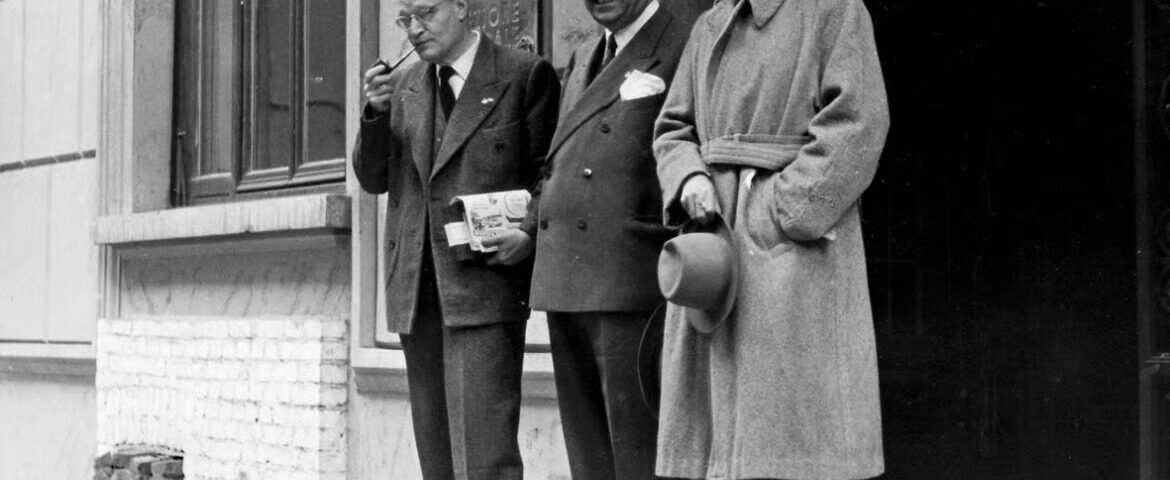

Verso le sette di sera, dopo le lezioni di Letteratura italiana contemporanea allo IULM, Leone Piccioni si recava talora in pellegrinaggio nell’affilata via Bigli per incontrare Eugenio Montale e la sua fedele governante Gina Tiossi. Il poeta era in pantofole: sprofondato oblomovianamente nella poltrona, il plaid sulle gambe, in antinomico relax. In una circostanza addirittura Leone ed Eugenio recitarono a memoria, all’unisono, Spesso il male di vivere ho incontrato: con il poeta genovese praticamente in lacrime, lui che era stato sempre ironico, tranchant. I ricordi di Piccioni tra critica fulminea e gusto dell’aneddoto sono ora raccolti in Letteratura del ritratto Incontri con poeti e prosatori (a cura di Alessandro Cutrona, prefazione di Massimo Onofri, Succedeoggi Libri, pp. 208, € 18,00) che comprende appunto sette ritratti dedicati, oltre che a Montale, anche a Umberto Saba, Vincenzo Cardarelli, Giuseppe Ungaretti (ça va sans dire), Giuseppe De Robertis, Enrico Pea e Romano Bilenchi.

Nella parte montaliana rientra persino la trascrizione dell’intervista televisiva Cinquant’anni di poesia (per la rubrica Incontri, poi apparsa sull’«Approdo letterario» nel 1966): indimenticabile è il sintomatico colpo di tosse di Montale, quasi un clic spitzeriano, mentre si avvia a parlare di Pascoli (il frame del video è peraltro diventato un meme di successo su TikTok). «Pascoli mi sembrava un poeta, certamente molto notevole, ma molto, troppo dolciastro per il mio temperamento. Troppo sentimentale e troppo dolciastro: questa era l’opinione che mi facevo io».

E D’Annunzio? Be’, era un monstrum e quindi pareva arduo «in quel momento rendersi conto del suo valore di poeta». Risposta diplomaticissima. Un altro passaggio fondamentale è il ritiro di Montale dalla carriera lirica (mai iniziata, in realtà), dopo la morte del maestro Ernesto Sivori che pure su di lui qualche aspettativa l’aveva. Con una sardonica postilla: «Non avrei resistito all’ambiente, non avrei resistito alla vita dell’artista lirico, che è piena di problemi, di sacrifici, e che impone due qualità diverse e inconciliabili: il genio e l’imbecillità, diciamo così. Io non so se avessi genio, certamente no, ma non ero completamente provvisto neanche di imbecillità. Quindi non si sa che cosa sarebbe venuto fuori da questo connubio». Nel frattempo, però, meditava di pubblicare una scelta dei suoi articoli di musica, titolo: L’Analfabeta Musicale.

Piccioni è davvero un ritrattista à la Cioran, di indole foscoliana, d’ampio respiro nella prosa, sainte-beuviano nella metodologia, capace di stupirsi dinanzi alle bizzarrie e allargare l’indiscrezione e il dettaglio biografico all’altezza di un’ermeneutica trivellante, acuta. Si pensi al lungo profilo ungarettiano, in cui dialogano con freschezza le liriche e alcuni scorci d’esistenza. Ma il piglio memorialista si evidenzia in varie circostanze: le battute al vetriolo da dark comedy di Cardarelli – perennemente adornato dal suo cappotto, persino d’estate –; il «pomeriggio petrarchesco» con Saba (che tuttavia preferiva Dante); il maestro De Robertis che consiglia di usare cautela con i libri («Piano, ragazzo mio, troppa roba, troppa roba!»); ancora Ungaretti, sempre più spericolato, che fuma marijuana a New York ma «non mi ha fatto niente, proprio assolutamente, e non capisco perché la fumino». A ben vedere, qui una grossa fetta della letteratura italiana contemporanea è in pantofole.

Se nel contributo prefatorio Onofri segnala «la disinvolta capacità del critico di pendolare tra la vita e il libro, il libro e la vita», Cutrona rileva invece l’«autobiografismo discreto e affabulatorio» del testo: «ogni capitolo rappresenta un varco all’insegna della saggezza e dell’intelligenza messa a servizio di chi legge». Insomma, come ha sottolineato Emanuele Trevi, quello di Piccioni – sulla linea di Jacques Maritain – è un «umanesimo integrale», all’interno del quale gli autori analizzati sono innanzitutto amici e compagni di viaggio. Così Ungaretti: «Sono allegro, almeno d’aspetto: ma sai quale implacabile ironia ci sia, per me, nella parola Allegria». E commenta Piccioni nelle ultime righe del saggio: «E proprio così, col “pianto dentro” e l’ironica “allegria”, Ungà non ce lo scorderemo mai».