Siamo tutti marinai, lo dicono i numeri. Siamo marinai per destino terrestre, perché il 71% del nostro pianeta è ricoperto d’acqua e nelle tenebre spaventose dello spazio risplende di un salvifico azzurro. E siamo marinai perché ormai navighiamo, felici e incoscienti, in un oceano di immagini. Le previsioni annunciano che alla fine di quest’anno avremmo prodotto quasi duemila miliardi di immagini, 94% delle quali nate da uno smartphone, e così capiamo perché la Kodak, un tempo regina del mercato delle pellicole e delle fotocamere, sia ormai sull’orlo del fallimento. Scendendo nel dettaglio, siamo marinai di questa mareggiata di follia iconografica perché ogni giorno condividiamo 14 miliardi di immagini sui social, ne produciamo 5, e per essere ancora più precisi ogni secondo partoriamo, svogliati e senza doglie, 64mila porzioni di noi, di quel che stiamo vedendo, mangiando, comprando, e raramente leggendo.

Domanda: cosa resterà di tutto ciò? Quale la tenuta temporale di questi infiniti e a volte banalissimi attimi di attenzione? E quel che è più vitale, riterremo importante conservarli per recuperarli un giorno? Per tentare una risposta, chi scrive ha curato la mostra e il libro Love you always. Viaggio sentimentale nell’oceano dei marinai e della fotografia, resi possibili grazie al sostegno di Grazia Corali, presidente del Gruppo Corali, e fino al 9 novembre parte del programma espositivo di Fotografica, festival di fotografia di Bergamo.

Che storia hanno i marinai nella storia della fotografia? Un rapporto simbiotico, elettivo, vitale, perché nessuno più dei marinai e di chi li ha amati, uomini e donne con eguale passione per quei corpi salmastri e sorrisi accecanti, ha confermato che fotografare, nella sua natura primordiale e profonda, è trattenere, è ricordare, è ritrovare, verbi che si nutrono di tempo, di attesa, di resistenza all’oblio. E se parliamo di resistenza, nulla ha resistito di più, coraggiosa nella sua fragilità, della fotografia anonima.

Nel saggio La camera chiara di Roland Barthes ci sono due immagini di marinai, una è il ritratto di Savorgnan de Brazza di Nadar e l’altra, titolo “Le Origini”, è il ritratto familiare dello zio dell’autore, bambino in divisa marinara. Le fotografie anonime in mostra, più di un centinaio realizzate dal 1860 al 1960, tra Stati Uniti, Europa e parti dell’ex Unione Sovietica, raccontano appunto la vita doppia di una figura che ha intrecciato destini cartacei altissimi e ordinari, unendo l’Ulisse di Omero, il vecchio marinaio di Coleridge, i capitani coraggiosi di Conrad, i marinai abissali di Baudelaire, gli Achab di Melville alle vite di marinai senza nome, senza storia con la esse maiuscola, ma che, come suggeriva astutamente la Kodak in una pubblicità degli anni 40, in piena guerra mondiale, stavano scrivendo anche loro la Storia. Come entrare nella grande “history”? Fotografando, magari con una Kodak Vest Pocket Camera, così piccola da stare nella tasca della divisa. E ognuna di queste piccole immagini, esposte alla vastità degli oceani e alla violenza dei “quaranta ruggenti”, i venti che sibilano spaventosi a Capo Horn, hanno creato un immaginario vastissimo, di cinema, di moda, di danza, di fumetti, di emancipazione femminile e di liberazione sessuale oltre i generi. Per assurdo potremmo dire che la fotografia ha ricoperto le nostre vite come un manto oceanico, fino a sommergerci, anche grazie al fascino dei marinai. A cominciare dai bambini.

Il primo bambino vestito da marinaio è il principe Albert, figlio della Regina Vittoria, che nel 1846, a 5 anni, durante una crociera tra le isole della Manica a bordo del Royal Yatch, indossa la divisa bianca e azzurra della Royal Navy. L’immagine colpisce al cuore e nello stesso anno Franz Xavier Winterhalter dipinge il ritratto del piccolo marinaio. Trent’anni dopo non c’è famiglia aristocratica e modestamente borghese che non offra ai figli maschi una divisa marinara, sperando che la maglia a righe, marinière francese o tel’njaška russa, il giubbetto blu, il solino bordato di righe bianche, il cappello sulle ventitré, trasmettano forza, onore, voglia di avventura, libertà. Per la cronaca vestiranno alla marinara bambini e futuri geni come Arturo Toscani, Marcel Proust, Ludwig Wittgenstein, Franz Kafka, Eugenio Montale, Salvador Dalí, Bertolt Brecht, Jean Paul Sartre, Christian Dior, Federico Fellini, John Fitzgerald Kennedy, Alberto Sordi, Helmut Newton, Ingmar Bergman. E le donne, a chi interessava la loro libertà? Solo alle donne e per questo a un certo punto le stesse donne, e in mostra sono molte, spavalde ed eleganti, cominciano a indossare la divisa marinara. Colette è la prima, seduta cavalcioni di una sedia, quindi tocca a Isabelle Eberhardt, classe 1877, scrittrice, giornalista poliglotta, arabo compreso, viaggiatrice nell’oceano di sabbia del Sahara. Scrive Isabelle: «Vestita come si conviene a una ragazza europea, non avrei mai visto nulla, non avrei avuto accesso al mondo, perché la vita esterna sembra fatta per l’uomo e non per la donna». Sul nastro di seta del berretto marinaro, che indossa la Eberhardt nel suo ritratto fotografico, si legge a lettere d’oro il nome della nave, Vengeur, il Vendicatore, identico a quello della barca su cui un giorno viaggerà Georges Querelle.

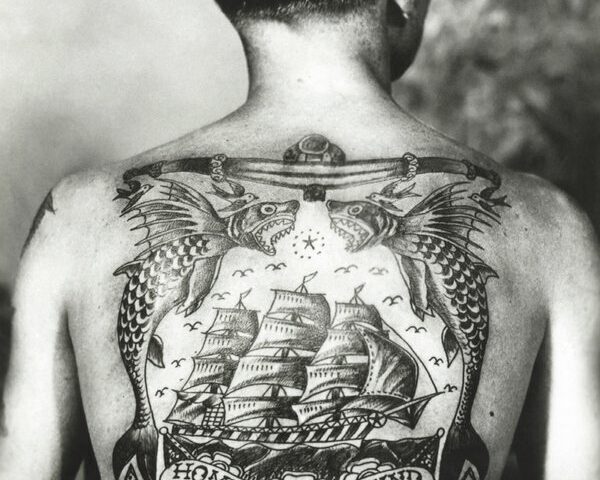

Anche Jerome Robbins e Gene Kelly avevano voluto vendicarsi di un secolo di principi e contadini russi, e ispirandosi alla camminata seducente dei marinai, sbarcati sui marciapiedi di New York, avevano creato un nuovo lessico, una nuova scioltezza vernacolare, tra energia fisica, elasticità e sprezzatura virile, che da allora ha plasmato la danza americana. Basta rivedersi Fancy Free, il primo balletto di Robbins creato nel 1944 per l’American Ballet Theatre, o una delle travolgenti sequenze del film Anchors Aweight, protagonista Gene Kelly in divisa candida da marinaio, uscito nello stesso anno. Dieci anni prima, nel cortometraggio La gallinella saggia, aveva esordito Donald Duck, che essendo un’anatra, creatura acquatica, vestiva giubba e cappello marinari. Nella pruderie disneyana non sappiamo se Paperino avesse tatuato sulle piume più nascoste l’immagine di un’àncora, come Popeye sugli avambracci, o di un veliero a tre alberi come il marinaio in copertina al catalogo, capolavoro di un maestro dell’Old American School del tattoo come Bert Grimm. Certo è che l’onda classicamente blu del tatuaggio, oggi su moltissimi corpi, nasconde una realtà più profonda. E se la pelle, superficie fotosensibile del nostro corpo, dunque naturalmente “fotografica”, fosse il nostro nuovo, irrinunciabile album dei ricordi, delle date, delle promesse, delle speranze, delle amicizie, degli amori? A differenza del cellulare, sulla pelle tutto resta.

Love you always.

Viaggio nell’oceano dei marinai

e della fotografia

Bergamo, «Fotografica»

Fino al 9 novembre

Catalogo Postcart, pagg. 272, € 20