Vito Mancuso

La professione di fede di questo straordinario gesuita, a lungo “proibito” e oggi citato con favore da Papi e Cardinali (la cui biografia più recente, opera della studiosa francese Mercè Prats, è appena stata pubblicata da Libreria Editrice Vaticana) era nel Mondo. Non in Dio, non in Cristo, non nello Spirito, tanto meno nella Chiesa, ma nel Mondo, che qui scrivo al maiuscolo come faceva lui. Ed era a partire dal Mondo quale suo unico punto fermo che poi egli risaliva a Dio, a Cristo e allo Spirito.

Un giorno del 1934, mentre si trovava esiliato in Cina a causa delle sue idee eterodosse sul dogma del peccato originale, un monsignore parigino gli richiese la stesura della sua professione di fede ed egli scrisse in cosa veramente credeva, non la religione ufficiale del Credo composto da altri tanti secoli fa, ma quella del suo cuore, intima ed esistenziale (il che è un esercizio spirituale consigliabile a tutti: scrivere nero su bianco in cosa veramente crediamo, per cosa veramente viviamo).

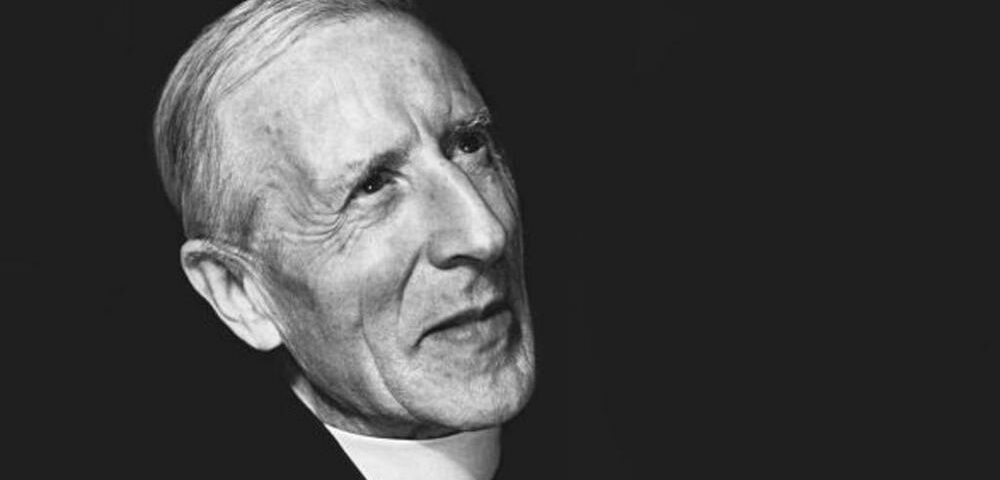

Pierre Teilhard de Chardin allora aveva 53 anni, era nato nel castello di famiglia nobile e benestante, parente di Voltaire da parte di madre, da 23 anni era sacerdote, aveva girato il mondo con diverse spedizioni scientifiche in quanto paleontologo, aveva partecipato alla Prima guerra mondiale come barelliere ricevendo la medaglia «per l’elevatezza del suo carattere e lo sprezzo del pericolo» e rifiutando di diventare capitano per rimanere vicino ai suoi uomini – «sono più utile nella truppa, posso fare molto più bene qui, mi conceda il favore di lasciarmi tra i miei uomini», rispose a chi gli proponeva la promozione -, era stato nominato Cavaliere della Legione d’Onore su proposta del suo reggimento, aveva vinto la cattedra di geologia all’Institut Catholique di Parigi che però tre anni dopo gli era stata tolta per le sue idee sul peccato originale, era stato esiliato nella lontanissima Cina degli anni Venti, aveva già scritto testi meravigliosi quali La Messa sul Mondo e L’ambiente divino, era diventato uno spauracchio per i cattolici tradizionalisti e una speranza per coloro che credono nella bontà originaria del mondo e della vita.

Teilhard rispose dunque alla richiesta del superiore di Parigi e scrisse un saggio articolato, la cui frase più personale, e quindi più importante, è la seguente: «Se, a seguito di un qualche capovolgimento interiore, io dovessi perdere successivamente la fede in Cristo, la fede in un Dio personale, la fede nello Spirito, a me sembra che io continuerei invincibilmente a credere nel Mondo. Il Mondo (il valore, l’infallibilità e la bontà del Mondo), ecco in ultima analisi, la prima, l’ultima e l’unica cosa in cui io creda. È di questa fede che vivo. Ed è a questa fede che, io lo sento, all’ora della morte, oltre tutti i dubbi, io mi abbandonerò».

Nel 1962, quando Teilhard era morto ormai da sette anni, questa frase venne ripresa dall’Osservatore Romano e commentata così: «Sono parole del 1934, ma quanto sarebbe stato meglio che non fossero mai state scritte!».

L’organo della Santa Sede conteneva quello stesso giorno, 30 giugno, un Monitum del Sant’Uffizio mediante il quale si ordinava a tutti i responsabili dell’educazione cattolica di «difendere gli spiriti, particolarmente dei giovani, dai pericoli delle opere di P. Teilhard de Chardin», opere giudicate piene di «errori tanto gravi che offendono la dottrina cattolica». Teilhard non aveva potuto pubblicare quasi nulla in vita, se non articoli scientifici su riviste specialistiche, perché non gli era mai stato concesso il cosiddetto Imprimatur, aveva avuto però la felice intuizione di lasciare in eredità i diritti sulle sue opere non alla Compagnia di Gesù cui sarebbero direttamente spettati, ma ad alcuni suoi collaboratori, i quali così, post mortem, iniziarono la pubblicazione sistematica dei suoi scritti dando vita ai tredici volumi dell’Opera omnia pubblicata dall’editrice parigina Seuil tra il 1955 e il 1976, tradotti in Italia anzitutto dalla casa editrice laica Il Saggiatore e poi da editori cattolici di frontiera quali Queriniana e Il Segno dei Gabrielli. Ma oggi la stessa casa editrice del Vaticano pubblica una bella e documentata biografia decisamente favorevole al pensiero del gesuita proibito, per di più con la prefazione del card. Josè Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, che incoraggia a sua volta la lettura di Teilhard. Il che contraddice esplicitamente il Monitum magisteriale. Cos’è successo nel frattempo da allora?

Nel 2009 papa Benedetto ricorda positivamente Teilhard in un’omelia nella cattedrale di Aosta. Nel 2015 papa Francesco cita Teilhard nell’enciclica Laudato si. Nel 2017 il Pontificio Consiglio della Cultura presieduto dal card. Ravasi emette una Nota con la richiesta al Papa di rimuovere il Monitum contro Teilhard. Nel 2023 papa Francesco ricorda Teilhard durante il suo viaggio in Mongolia proprio laddove un secolo prima il gesuita scienziato aveva composto uno dei suoi scritti più belli, La Messa sul Mondo. Eppure, nonostante tutto ciò, il Monitum del 1962 è ancora lì. Cosa farà papa Leone? Risponderà lui alla Nota del Pontificio Consiglio della Cultura lasciata da papa Francesco senza risposta, rimuovendo così finalmente il duro ammonimento contro il gesuita francese?

Una cosa è sicura, ed è quanto scriveva Teilhard un secolo fa: «Il Cristianesimo cesserà di vegetare e riprenderà a espandersi come alle origini soltanto se saprà risolutamente innestarsi sulle naturali aspirazioni della Terra». Il che significa giudicare positivamente le «naturali aspirazioni della Terra», ovvero esattamente l’opposto di quanto insegna il dogma del peccato originale. Diventa quindi chiaro perché Papa Francesco, nonostante la naturale simpatia, abbia lasciato sussistere il monito contro Teilhard. Come probabilmente, io ipotizzo, farà Papa Leone, che per di più è agostiniano, figlio spirituale di Agostino, il padre del dogma del peccato originale. L’inevitabile conseguenza sarà che il cristianesimo, come scriveva Teilhard, continuerà a vegetare, o forse più neppure a essere capace di ciò.

Ma ora occorre sottolineare l’insegnamento più importante che a mio avviso contiene l’opera di Teilhard, cioè l’idea che su scienza e fede non possono esistere «magisteri non sovrapponibili», per riprendere l’espressione del biologo americano Stephen Jay Gould. Teilhard fu sempre contrario a questa comoda bipartizione e infatti scriveva: «Non mi rassegnerò mai a confinarmi nella pura scienza. Per me, ricerca scientifica e sforzo “mistico” formano una sola potenza complessa che irresistibilmente chiede di propagarsi».

La divisione tra fede e scienza si spiega storicamente, essendo sorta quando la Chiesa esercitava un tale potere censorio da impedire la ricerca scientifica, basti pensare al caso Galileo nel 1633. Si spiega epistemologicamente, perché la scienza e la fede hanno un modo di conseguire la conoscenza del tutto differente. Non è però legittima dal punto di vista del contenuto, perché ciò che esse dicono del mondo e dell’uomo si riferisce sempre e solo a un unico oggetto, il medesimo per entrambe, per cui il loro magistero a questo livello deve essere perfettamente sovrapponibile. Non esiste una doppia verità. Ne esiste una sola. E se non c’è concordanza, la fede deve prenderne atto e, amando la verità più di sé stessa, rivedere la sua dottrina, com’è appunto il caso del peccato originale, che, nonostante sant’Agostino e il dogma e il Catechismo, è palesemente falso, come aveva spiegato Teilhard ottenendone in cambio l’esilio (e gli andò anche bene così: la sua sorte due-tre secoli prima sarebbe stata diversa).

Il nostro mondo ha un bisogno enorme di sapienza spirituale, di unire conoscenza scientifica e saggezza umanistica. Senza questa unione si ha solo conoscenza e nessun significato. Noi esseri umani però siamo assetati di entrambi, sia della conoscenza sia del suo significato. Oltre che di dati esatti per far funzionare la macchina della civiltà tecnologica, abbiamo bisogno di prospettive di senso per cui vivere e amare. Teilhard de Chardin è stato uno dei pochi tra gli studiosi del Novecento a proporre una sintesi di queste due prospettive, con pari amore per la scienza e per la spiritualità. Era l’amore per il Mondo a condurlo, un Mondo da lui sperimentato come creazione in atto, come Ambiente Divino, non a caso intitolò così, Le Milieu Divin, una delle sue opere più belle.

Un altro giorno scrisse: «La sola religione ormai possibile per l’Uomo è quella che gli insegnerà anzitutto a riconoscere, amare e servire appassionatamente l’Universo di cui è parte».