Matisse Il maestro e Marguerite

27 Luglio 2025

Echaurren, eterno controcorRente

27 Luglio 2025A Sant’Andrea De Scaphis, Roma Nella chiesetta di Trastevere il gallerista americano Gavin Brown incrocia le opposte poetiche del post-moderno Richard Prince e di Jannis Kounellis: un S.O.S. verso il controllo dei linguaggi

Roma. Luglio. Nell’aula disadorna del piccolo tempio di Sant’Andrea de Scaphis a Trastevere, da anni sconsacrato e sottratto ai riti e alle liturgie, non può passare sotto silenzio la mostra inedita tra le opere di Jannis Kounellis e Richard Prince ideata da Gavin Brown, gallerista che opera simultaneamente tra New York e Roma.

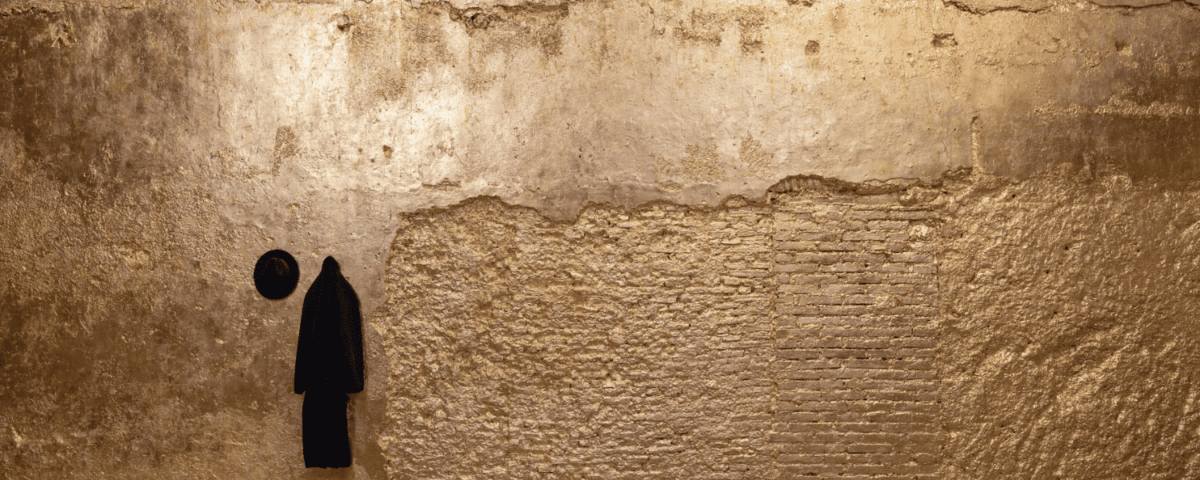

L’evento espositivo, aperto fino all’8 agosto, si distingue e si caratterizza per più aspetti che, a ben considerare, appaiono emblematici della fase culturale e civile che stiamo attraversando da un emisfero all’altro del pianeta. L’episodio, dovuto a un’intuizione di Brown – artista anch’egli –, pone in compresenza le opere Senza titolo (Muro d’oro) di Jannis Kounellis e Deposition di Richard Prince. Le opere di Kounellis si dispiegano sui due muri laterali dagli intonaci sbrecciati e vissuti dell’ex tempio, mentre quella di Prince è situata su un tavolino, al centro dello spazio poco prima dell’altare, e consiste in un video.

L’impianto spaziale della mostra, dall’esplicita continuità e relazione tra le opere, appare all’osservazione di ognuno come un quadro scenico in cui i lavori di Kounellis circondano, e quasi stringono in un abbraccio in quanto forme ‘storiche’, la presenza attuale e attiva del video che mostra Prince durante un interrogatorio. Se nel lato sinistro dell’ambiente, infatti, si può riconoscere la ‘parete’ di Kounellis formata con sacchi di juta piegati, accumulati e tenuti serrati da tre travi in ferro a doppia T, nel lato destro è il muro stesso a essere rivestito con oro zecchino in folia (come per le icone) su cui è appeso un cappotto e un cappello di foggia borghese, entrambi neri; anche questa è un’opera di Kounellis, versione ultima dopo la prima del 1975, riallestita per l’occasione.

I sacchi per Kounellis, oltre la pittura di Burri, evocano mercanzie e scambi, nonché il sentimento del viaggio. Il «Muro d’oro», invece, fu realizzato da Kounellis per la prima volta presso la Galleria di Lucio Amelio a Napoli, nel 1975, col titolo Tragedia civile, in riferimento a quegli indumenti presenti di un corpo assente. L’impiego dell’oro in folia sul muro rinvia alla decorazione bizantino-ravennate, superficie luminosa che celebra l’identità dell’uomo moderno come ultimo protagonista eroico ed eversivo in un frangente temporale in cui la lotta civile e culturale naufragava negli «anni di piombo» e nel successivo disimpegno politico e sociale di un riflusso che si trascina a lungo nella storia italiana ed europea fino a oggi.

I «muri» di Kounellis, con un’intuizione sensibile ed eloquente di Gavin Brown, sembrano voler accogliere e custodire l’idea di quel video di Richard Prince che mostra la sua persona nella postura seduta e a mezzo busto in atto di rispondere a una serie di quesiti rivoltigli da parte di un soggetto che non appare mai, ma di cui si sente la voce inquirente. Il video dell’interrogatorio ha la durata di quasi sette ore (!) e documenta la deposizione integrale dell’artista in una causa per presunta violazione del copyright, intentata contro di lui da alcuni utenti di Instagram. Prince risponde alle domande incalzanti volte a dequalificare ed esautorare la nozione stessa di arte, insinuando che in generale gli artisti siano degli impostori. Ma Prince tiene testa con dignità all’estenuante interrogatorio.

Premesso tutto ciò, per quale motivo questa mostra appare emblematica dell’attuale clima culturale e sociale e dunque episodio su cui riflettere? Le ragioni sono molteplici. Anzitutto, l’accostamento tra questi due artisti è insolito, poiché la loro modalità linguistica, e soprattutto le loro opere, sono assai diverse e per certi aspetti si potrebbero ritenere perfino opposte: lo statunitense Prince si è rivelato protagonista nella temperie del post-moderno che l’artista italo-greco Kounellis non ha certo condiviso, in quanto esponente di spicco della compagine dell’Arte Povera. Quando nel 1976 Prince comincia a fotografare delle pubblicità trovate nelle riviste e definisce come arte le sue rephotographies, Kounellis ha già realizzato il «muro d’oro» della Tragedia civile, 1975 ed è un artista affermato e una celebrità a livello internazionale.

«Le “refotografie” nella nostra era dell’informazione sono essenzialmente le discendenti dei ready made di Duchamp», afferma Jeffrey Rian nel presentare Prince nel catalogo della sua mostra personale al Centre National d’Art Contemporain di Grenoble, Magazine, già nell’autunno del 1988, sotto la direzione magistrale di Jacques Guillot. Ma Kounellis, avendo sempre dichiarato di amare Pollock e prima di lui il Picasso delle Demoiselles d’Avignon (1907), non è certo un seguace di Duchamp.

L’elenco delle diversità tra i due potrebbe continuare. Ma veniamo al sodo: quale criterio, dunque, può avere spinto Gavin Brown a mettere in piedi una mostra insolita, che ha indubbiamente un’oggettiva attrazione e una ragione poetica non rivelata ma che a molti può suscitare la domanda: con quale nesso si coniugano le esperienze di Kounellis e di Prince poste in dialogo in Sant’Andrea de Scaphis? Sembra possibile dedurre che, in momenti diversi ma con analoghe tensioni etiche, i due artisti si dimostrino autori-baluardo in opposizione al lento ma ininterrotto processo di indebolimento dell’identità artistica a opera dei sistemi finanziari, politici e di costume sia in Europa che negli U.S.A., e perfino in latitudini asiatiche. Kounellis mediante costruzioni poetiche, con obiettivi di forte resistenza, e Prince con media agili, moventi cinici e bersagli altrettanto concreti. Il loro risulta un medesimo segnale di allarme, un grido rivolto nei confronti della minaccia, intanto divenuta concreta realtà, di un perentorio richiamo di ritorno all’ordine verso soggetti ancora liberi e capaci di esercizio critico e simbolico in questa fase del controllo sociale totale nella società globalista e della Rete massmediatica.

Se una riflessione più ampia sul lavoro di Prince consente di conoscere le attitudini e gli stili di vita di gruppi e sottogruppi sociali americani, Kounellis, dal canto suo, non dimentichiamolo!, è l’autore del Senza titolo (Nabucco), 1970, una delle opere più eloquenti e penetranti del suo repertorio pittoricamente rivoluzionario, che ha predicato la necessità della riqualificazione identitaria dell’Italia e dell’Europa rispetto alle altre realtà geopolitiche egemoni nel mondo. L’insistenza con cui Brown acutamente converge da alcuni anni sui capolavori di Kounellis, rendendogli omaggio sia negli Stati Uniti che in Italia, non è né casuale, né trascurabile.