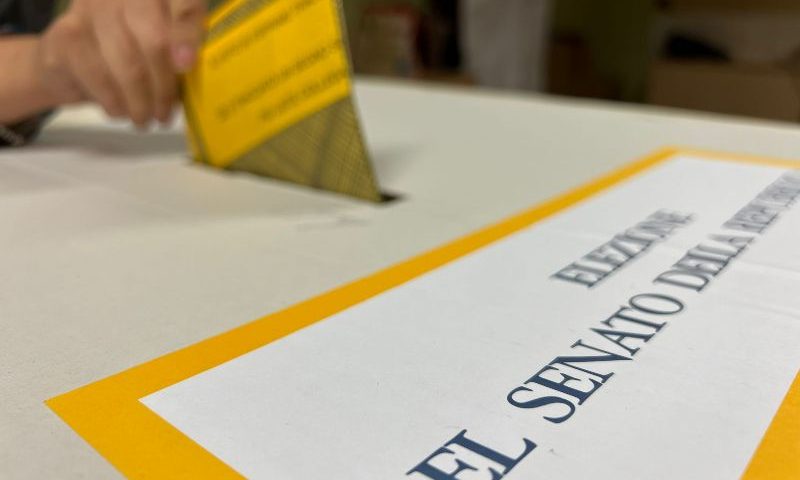

Berlusconi elected to Italian Senate — Interior Ministry

27 Settembre 2022

Le mille vite del lobbista di Gheddafi, Hassan Tatanaki

27 Settembre 2022La vittoria di Meloni è frutto dell’affluenza più bassa della storia, del crollo di Salvini e Berlusconi e della sconfitta dell’«agenda Draghi», come mostra anche la rimonta del M5S. L’urgenza a sinistra è rompere un quadro che sembra non cambiare mai

L’Italia va a destra. Con nettezza, con decisione, ma senza entusiasmo e con poca paura. Fratelli d’Italia è primo partito, la prima maggioranza assoluta uscita dalle urne dal 2008 è quella guidata da Giorgia Meloni, che viaggia verso Palazzo Chigi. Ma tutto ciò avviene con un’astensione da record: l’affluenza è 63,9%, quasi dieci punti in meno del 2018. Ha votato a destra poco più di un italiano su quattro ma la maggioranza è netta, e governerà. Il crollo della Lega, in particolare nel nordest, apre scenari da fine regime. Nettamente sconfitta la linea di Enrico Letta, che ha riportato il Partito democratico ai minimi storici del 2018, e che rompendo l’alleanza con il Movimento Cinque Stelle ha permesso alla destra di conquistare un’ampia maggioranza in termini di seggi. Giuseppe Conte, rispetto a ciò che annunciavano i sondaggi dopo la caduta del governo Draghi, conclude una straordinaria rimonta a poche migliaia di voti dal sorpasso sul Pd, dopo una campagna elettorale giocata tutta a sinistra.

Una vittoria netta senza reale forza alle spalle

La svolta a destra è netta: per la prima volta nella storia la destra radicale post-fascista, ora rappresentata da Fratelli d’Italia, è il primo partito, con il 26% dei voti. La fiamma tricolore dei vinti della Repubblica di Salò che si erge dal feretro di Mussolini è stato il simbolo più votato dagli italiani. Giorgia Meloni, a suo tempo militante dell’Msi romano, sarà la prima donna a guidare il governo in Italia. Una vittoria strana, arrivata dopo una crescita repentina (quello di Fratelli d’Italia è il terzo più grande aumento di voti tra un’elezione e l’altra della storia europea) da parte di un partito tutto sommato piccolo in termini di iscritti, strutture e gruppo dirigente, non sostenuto da vasti movimenti, da una partecipazione diffusa, da una potente spinta dal basso. La destra vince le elezioni con l’affluenza più bassa della storia repubblicana, votata dal 43,8% del 63,9% che ha votato: il 28% dell’elettorato. E con sostanzialmente gli stessi identici voti in termini assoluti di quelli ottenuti dalla coalizione di Centrodestra nel 2018.

Gli scenari più foschi e meno realistici tratteggiati alla vigilia (FdI e Lega in grado di governare da soli senza Forza Italia, la destra con in mano i due terzi del parlamento necessari a cambiare la Costituzione senza referendum, e così via) non si sono realizzati, ma la vittoria c’è. Da una parte, arriva da lontano: trent’anni di normalizzazione, trivializzazione e sdoganamento del fascismo hanno creato le condizioni perché ciò avvenisse, perché Fratelli d’Italia fosse considerato un partito come un altro, pienamente legittimo nel quadro democratico costituzionale. Dall’altra, è fondata su due condizioni contingenti. La prima è il crollo delle leadership di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini: bruciati gli altri, fondamentalmente, a destra «toccava a Meloni», con poche alternative. La seconda è stata il governo Draghi, che ha spaccato il centrosinistra, ha contribuito a indebolire il resto della destra e ha regalato a FdI un clamoroso, insperato e immeritato ruolo di unica opposizione a un esecutivo bloccato in un immobilismo pressoché totale dalla sua composizione eterogenea.

Difficile capire ora cosa sarà il governo Meloni. Nasce senza entusiasmo, senza progetto, senza una reale forza alle sue spalle, ma con una maggioranza solida e una leadership che personalmente sembra meno effimera di quella di Salvini. Dovrà inventarsi qualcosa, per costruirsi quelle basi solide nella società che ora non ha. Probabile che cerchi consenso nei temi della cosiddetta «culture war», a partire da temi di genere, Lgbt+, immigrazione e antifascisti. Saranno battaglie simboliche (che non significa prive di conseguenze) o avranno risvolti diretti in termini di policy? Vedremo, a partire da questioni come aborto e omofobia. Sui temi economici, Meloni si presenta con una linea berlusconiana anni Novanta: tagli alle tasse, deficit sì ma entro i limiti europei, tagli al welfare, incentivi alle aziende. Ci sarebbe da scommettere sul fatto che Meloni rilancerà il nucleare, consapevole che non si farà mai, ma contenta di potersi mostrare attiva sul fronte energetico distraendo l’opinione pubblica con una bella battaglia «contro gli ambientalisti per abbassare le bollette». Rispetto alla fase berlusconiana, però, è cambiato il mondo, e sicuramente la sfida per Meloni e i suoi è durissima. Nelle sue prime uscite, lei si è mostrata evidentemente consapevole delle difficoltà e del delicato equilibrio che dovrà mantenere per non sprecare l’occasione storica della prima post-fascista a Palazzo Chigi.

A destra, tiene Forza Italia (8,1%), per la gioia dei commentatori liberal che ne hanno fatto in maniera imbarazzante al limite del ridicolo un baluardo della democrazia, come lo show putiniano di Berlusconi dell’altra sera ha chiarito una volta per tutte. Se gli elettori storici berlusconiani passano senza soluzione di continuità a Giorgia Meloni (del resto ministra dell’ultimo governo Berlusconi) è perché le differenze sostanziali scarseggiano. Crolla invece la Lega, addirittura fino all’8,8%. E crolla non il progetto di destra nazionale di Salvini (già scippato da Meloni) ma il consenso storico al nord, in particolare al Nordest, dove già i primi «crac» annunciano il boato di un sistema che precipita. In Veneto la Lega è sotto il 15%, ampiamente doppiata da Fratelli d’Italia che veleggia sopra il 30%. Un collasso senza precedenti, seppure non senza avvisaglie: già alle regionali di due anni fa, trionfalmente vinte da Luca Zaia, il partito di Salvini si era fermato al 16,9% e a fare la parte del leone nella destra era stata la Lista Zaia con il 44,6%. Il radicamento sociale leghista nel territorio è un lontano ricordo, sostituito da un generale sentimento di sostegno alla destra, che di volta in volta può essere raccolto da Luca Zaia come da Giorgia Meloni, senza alcuna identificazione di partito. Sarà interessante capire ora come reagiranno i ras leghisti del nord alla disfatta: la sorte di Salvini è incerta, seppure sia tutto da dimostrare che senza di lui la Lega sarebbe andata meglio, dato che va ricordata la condizione di sfacelo in cui l’ex ministro dell’interno trovò il partito; quello che è pressoché certo è un rilancio del tema dell’autonomia differenziata, alla ricerca di un modo per mettere difficoltà Meloni (che è ben consapevole del fatto che nessuno stato al mondo può tenere in piedi un bilancio senza le tasse delle due regioni più ricche) e recuperare strada al nord.

La sconfitta dell’agenda Draghi

Va detto che la destra, tutto sommato, ha preso meno voti del previsto. Anche in termini percentuali, il 43,8% è ben lontano dal 48% di cui a lungo ha goduto nei sondaggi, e la somma tra la coalizione di centrosinistra a guida Pd e il M5S fa 41,5%: dire che, se Letta non avesse rotto l’alleanza con i Cinque Stelle a luglio, la partita sarebbe stata aperta è una forzatura, dato che è tutto da dimostrare che i grillini sarebbero stati in grado di raccogliere quei consensi in coalizione; ma è chiaro che la rottura è stata un clamoroso regalo alla destra, in grado di fare il pieno dei collegi uninominali pur essendo ben lontana dalla maggioranza assoluta dei voti.

La sconfitta del Pd è senza appello: dopo cinque anni spesi a cercare di riprendersi dal 18% in cui l’aveva affossato la leadership renziana, e una legislatura che poteva tranquillamente lanciarlo quantomeno verso il 23-25%, a contendersi con FdI il ruolo di primo partito, il partito di Enrico Letta è finito al 19,1% con quasi 800mila voti in meno in termini assoluti rispetto al 2018. Tornato al punto di partenza, dopo una campagna elettorale disastrosa che l’ha visto perdere continuamente consensi un giorno dopo l’altro. Letta ha fatto Letta, fino in fondo, stavolta troppo: l’uomo dell’equilibrio, del non scegliere, l’incarnazione dell’anima del Pd. La scommessa di rompere con i Cinque Stelle, dopo la caduta di Draghi, per passare all’incasso della presunta popolarità del presidente del consiglio uscente e far sparire una volta per tutte Giuseppe Conte e i suoi, prendendosi buona parte dei loro voti, era rischiosa e per avere qualche possibilità di riuscire avrebbe richiesto una campagna elettorale netta e arrembante. Invece il Pd si è impantanato in settimane di trattative sulle alleanze, in cui è riuscito a cedere clamorosamente su tutto a Carlo Calenda (generando rabbia e delusione tra gli elettori di sinistra) per poi comunque farsi mollare, e al tempo stesso ad allearsi con Sinistra Italiana e Verdi (producendo lo stesso sentimento negli elettori centristi), per poi umiliarli annunciando che non li riteneva possibili partner di governo. Una campagna elettorale senza leadership, senza progetto, senza un messaggio neanche vagamente riconoscibile: un’operazione al limite del suicida.

Molto diversamente è andata ai Cinque Stelle: a luglio erano accreditati dai sondaggi all’8-9%, in caduta libera, considerati reietti per la caduta di Draghi e destinati a sparire. Due mesi dopo prendono il 15,4%, vincendo addirittura alcuni collegi uninominali (tra i quali quello di Fuorigrotta in cui l’ex ministro dell’ambiente Sergio Costa ha nettamente sconfitto l’ex collega degli esteri Luigi Di Maio). La campagna elettorale condotta da Giuseppe Conte e Rocco Casalino è stata un capolavoro propagandistico e la bastonata al Pd e all’establishment economico, politico e mediatico di questo paese risuonerà a lungo. Particolarmente ironico è il fatto che stavolta, in particolare al sud, la logica del «voto utile contro la destra» abbia favorito soprattutto i Cinque Stelle: una nemesi storica non da poco, per il Pd, che sul voto utile aveva costruito tutto il suo percorso dal 2008 in poi. Difficile non pensare alla miopia che ha impedito la costruzione di una coalizione tra il M5S e i partiti della sinistra: sarebbe stata un’occasione storica per superare il Pd e rovesciare i rapporti di forza nel campo democratico, per la prima volta.

Guardando i risultati di Pd e M5S, esce un quadro piuttosto chiaro: le cose successe nell’ultimo anno e mezzo, intorno alla nascita e alla caduta del governo Draghi, regalando una rendita di posizione clamorosa a FdI e spaccando il fragile centrosinistra del governo Conte II, hanno prodotto in maniera diretta e artificiale una vittoria della destra radicale che, altrimenti, non sarebbe stata affatto scontata. C’è una timeline alternativa in cui a gennaio 2021 si è andati a votare e Giuseppe Conte se l’è giocata fino all’ultimo voto con Giorgia Meloni per la maggioranza di voti e seggi. Quel centrosinistra era fragile in tutte le sue componenti, e infatti crollò senza colpo ferire. Ma era anche, sul piano meramente elettorale, un’alternativa concreta e potenzialmente maggioritaria alla destra. Ricostruirlo sarà più facile da domani? Difficile dirlo. Nel Pd si è già aperta la resa dei conti, e a oggi un’ulteriore svolta a destra, sotto la leadership del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, sembra l’outcome più probabile, in attesa di conoscere chi lo sfiderà. Dall’altra parte, la trasformazione dei Cinque Stelle in un partito socialdemocratico a oggi è solo una tattica di campagna elettorale, ed è tutto da dimostrare che il progetto «peronista di sinistra» di Conte prosegua senza nuove edizioni del trasformismo a cui partito e leader ci hanno abituato. Per la costruzione anche solo del moderato centrosinistra che su queste pagine criticheremmo ma che probabilmente convincerebbe abbastanza italiani da competere con la destra, mancano tuttora i necessari riferimenti e legami sociali e non si vede l’interesse a costruirli.

Di certo esce nettamente sconfitta da queste elezioni la cosiddetta «agenda Draghi»: a destra, chi era all’opposizione (FdI) ha un successo clamoroso ai danni di chi invece (Lega e Forza Italia) ha sostenuto l’ex presidente della Bce. Nel centrosinistra, da quando il Pd ha scelto di ergersi a erede del draghismo contro i Cinque Stelle complici della sua caduta, centinaia di migliaia di voti hanno lasciato il primo per approdare ai secondi. Chi ci ha raccontato per mesi della popolarità del «governo dei migliori» e delle fantomatiche «mobilitazioni senza precedenti» che ne avrebbero pianto la caduta, mentiva sapendo di mentire. Il governo Draghi, prigioniero dell’immobilismo insito nella sua coalizione eterogenea, ha fatto poco e convinto pochi, ed esce drammaticamente sconfitto da queste elezioni.

Il 7,8% preso da Azione e Italia Viva, autonominati eredi diretta dell’esperienza del governo Draghi, è un risultato ben al di sotto dell’obiettivo a due cifre che si erano posti i suoi promotori (Carlo Calenda ha parlato per settimane di 20%) e anche del 10,6% portato a casa da Mario Monti, in condizioni ben più difficili, nel 2013. Alla fine i voti rosicchiati alla destra, e in particolare a Forza Italia, sono stati pochi, e il grosso del danno è stato fatto al Pd, favorendo ulteriormente la destra nei collegi uninominali. Un disastro tattico che però salva Matteo Renzi dalla scomparsa politica a cui altrimenti il suo micropartito sarebbe stato condannato e piazza Calenda tra gli attori della politica nazionale, per quanto marginale. Partirono per diventare Macron, arrivarono a essere una cosa simile all’UdC di Casini e Cesa nella Seconda Repubblica. Ma l’UdC di Casini e Cesa ha determinato parecchio, ai suoi tempi. Resta da vedere quanto durerà il sostegno nei confronti di Calenda e Renzi da parte dell’establishment economico e mediatico: la cosa più probabile è che nei prossimi giorni sulla grande stampa borghese inizino ad apparire pensosi editoriali sulla svolta moderata, europeista e responsabile di Giorgia Meloni, e che i poteri forti di questo paese, come sempre, preferiscano accomodarsi alla corte del vincitore.

La sinistra e l’opposizione che viene

A sinistra le cose, nel bene e nel male, sembrano non cambiare mai. L’alleanza tra Sinistra Italiana e Verdi si attesta al 3,6% e l’Unione Popolare di Luigi De Magistris all’1,4%: entrambi poco sopra ai risultati percentuali rispettivamente di Liberi e Uguali e Potere al Popolo di quattro anni fa, ma solo grazie al calo dell’affluenza. I voti assoluti, in entrambi i casi, sono sostanzialmente gli stessi. Entrambi i progetti erano nati, con cognizione di causa, nel contesto del «campo largo» tra Pd e M5S: la prima per starci dentro, caratterizzarlo su determinati temi, darci battaglia per ancorarlo sulle questioni sociali ed ecologiche; la seconda per sfidarne le contraddizioni dall’esterno, presentandosi come la forza antisistema che propone un’alternativa fuori dal quadro della compatibilità. La rottura di quello schema ha messo in grosse difficoltà entrambe: Sinistra Italiana e Verdi si sono trovati (e hanno scelto di trovarsi, perché l’inerzia non è l’unica forza in politica) in una coalizione più piccola e più draghiana di quella che avevano pensato, e ciò ovviamente comporta perdite di voti a sinistra, per quanto in parte compensate dall’afflusso di delusi dal Pd; Unione Popolare si è trovata l’elefante del M5S in cortile, difficile da abbattere con la cerbottana, in una campagna elettorale molto breve e molto televisiva, con una leadership comunicativamente molto abile ma non freschissima sui temi, e in un contesto in cui gli spazi per la sinistra esterna al centrosinistra si sono da tempo ristretti. Ilaria Cucchi sarà in parlamento, e con lei una piccola truppa di oppositori di sinistra e ambientalisti a Meloni, e questa non può non essere una buona notizia. La sfida della costruzione di una sinistra in grado di non dipendere dal Pd per esistere resta aperta.

Il grosso degli elettori e delle elettrici di sinistra, quantomeno potenziali, si è diviso tra l’astensione e il sostegno al Movimento Cinque Stelle. In questo senso, questa tornata sembra aver estremizzato ciò che si era già visto nel 2018: la forza propulsiva della sinistra novecentesca si è esaurita. I progetti nuovi che nascono, anche a sinistra, non sono in nessuna continuità con quell’eredità, e gli elettori scelgono liberamente volta per volta senza alcun vincolo di appartenenza. Il voto di massa da sinistra ai Cinque Stelle mostra questo: ogni vincolo è saltato, essere «di sinistra» è un’appartenenza culturale che non si riflette automaticamente nell’identificazione con organizzazioni politiche, anche perché le organizzazioni politiche poi molto raramente appaiono sulla scheda, sostituite da aggregazioni occasionali. Si tende a votare volta per volta l’aggregazione considerata più utile in quel momento, in termini di forza relativa, per temi e battaglie che stanno a cuore, senza che ciò implichi un’adesione di fondo. Una scissione tra partecipazione e rappresentanza, tra militanza e voto, con cui, almeno nella lunga transizione che stiamo attraversando, non si può non fare i conti.

Ora la sfida è quella dell’opposizione al futuro governo Meloni, e del difficile equilibrio tra la necessità di costruire mobilitazioni ampie e trasversali, in grado di parlare, se non agli elettori della destra, quantomeno a quel terzo di italiani che non ha votato (e a chi – cioè una parte importante dei ceti popolari – non ha diritto di voto in quanto migrante), e il rischio di finire in un frontismo spoliticizzato senza alcuno sbocco che non sia l’appello e l’applauso al ritorno della tecnocrazia. Ci aspettano mesi in cui temi come il carovita, con le sue conseguenze economiche potenzialmente esplosive in termini di occupazione, le questioni di genere probabile oggetto dell’offensiva della destra e l’emergenza climatica sempre più stringente non potranno non essere all’ordine del giorno. Affrontare con intelligenza questa fase, rovinare la «luna di miele» a Giorgia Meloni e costruire sul campo l’alternativa al suo oggi fragile successo: la sfida non è da poco, e ci sarà bisogno di idee, energie, organizzazione.

*Lorenzo Zamponi, ricercatore in sociologia, si occupa di movimenti sociali e partecipazione politica. È coautore di Resistere alla crisi (Il Mulino).