Macky Sall peut-il être jugé au Sénégal ?

20 Ottobre 2024

Come da decenni il multi-level marketing lucra sulle difficoltà e sulla solitudine delle donne

20 Ottobre 2024Esistono molte tipologie di scrittori. Ci sono quelli capaci di grandi affreschi storici e quelli più propensi all’introspezione, quelli con una maggiore fluidità discorsiva e quelli sintatticamente creativi, quelli che forzano la lingua oltre i suoi confini e quelli che si adagiano nel flusso del parlato. Le categorie possono moltiplicarsi, se non all’infinito, sicuramente in modo considerevole. Ma esiste una categoria, indipendente dalle questioni di composizione e di stile, che, ad un lettore attento, risulta immediatamente riconoscibile: quella degli scrittori onesti. Si tratta di una specie abbastanza rara il cui segno più caratteristico consiste nella capacità di non dire nulla di più di quanto sia necessario. La loro, quella degli scrittori onesti, è una scrittura asciutta, senza sbavature, talvolta dura, spigolosa, sovente abrasiva. Non sempre risulta semplice leggerli. Spesso, anzi, ci si fa male, perché si vanno a toccare punti dolorosi della propria psiche, del proprio vissuto, di quella massa informe di esperienze che si deposita, giorno dopo giorno, sulla nostra identità sociale, rendendo irriconoscibile, anche per noi stessi, il nostro vero volto.

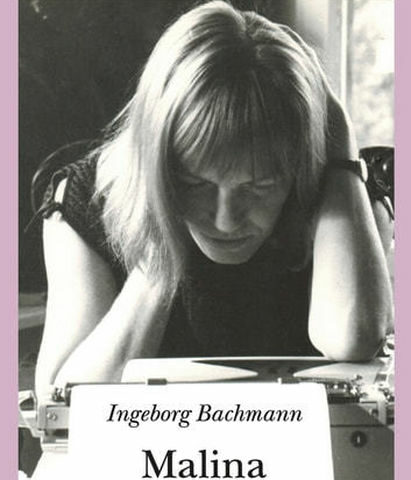

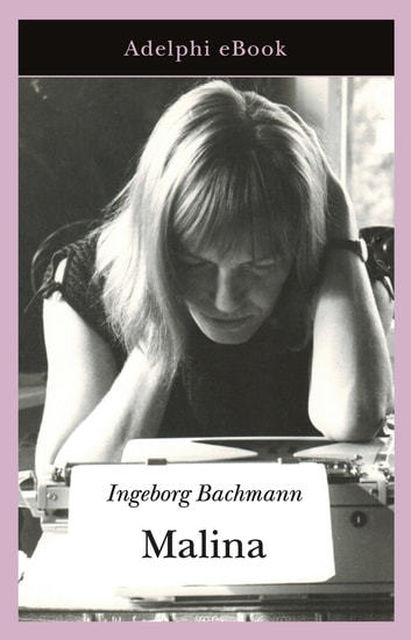

Ingeborg Bachmann è stata sicuramente una delle migliori rappresentanti di scrittore onesto. Ha saputo, come pochi altri nella seconda metà del Novecento, intessere un discorso, letterario e critico, capace di sondare i limiti del linguaggio del suo tempo, senza mai perdere di vista i grandi problemi dell’umano. L’onestà intellettuale le impediva di scegliere tra linguaggio e contenuto. Per onestà, solo per onestà verso se stessa e verso la scrittura, non poteva che tenere insieme le due dimensioni: non si dà, infatti, scrittura di contenuti veri se non a partire da un rapporto di sconfinamento dei limiti del linguaggio dato. La realtà, che tramite le metamorfosi del tempo diviene sempre nuova, chiede, in ogni epoca, un nuovo linguaggio. È proprio grazie a questa presa di posizione, estremamente seria, se non severa, che Bachmann ha saputo, con grande trasparenza, creare un gesto di scrittura inaugurale, non celando le proprie radici ma dirigendosi risolutamente altrove.

I suoi romanzi più celebri, Malina e Il libro Franza, sono stati descritti come «romanzi d’amore», definizione non certo brillante da un punto di vista critico, ma non priva di senso. In effetti, è l’amore il grande soggetto della scrittura di Bachmann (non solo nei romanzi, ma anche nei racconti, come ad esempio quelli raccolti ne Il trentesimo anno o in Tre sentieri per il lago o, ancora, in quell’insuperato esempio di radiodramma che è Il buon Dio di Manhattan). Posizionati sull’altra sponda del tempo rispetto al successo planetario, degli stessi anni, di Love Story, i romanzi di Bachmann sono tracce di una realtà concreta dell’amore: amore carnale, straziante, silenziosamente violento, fatto di incomprensioni, lotta, cattiveria e miracolosa tenerezza. È la forza ambivalente e distruttrice dell’amore, con i suoi slanci vitali e le sue cadute catastrofiche, ad animare la lingua della scrittrice austriaca.

Senza questa reiterata interrogazione sul senso profondo dell’amore, su come questo sentimento strutturi l’intero destino dei viventi, non una sola parola, da lei ritenuta onesta, sarebbe uscita dalle mani della Bachmann. La società, i rapporti di potere, la Storia, cioè, quello che potremmo definire «il resto» diviene secondario, non tanto nel senso che sia meno importante, ma nel senso che viene dopo, assume un significato a partire da un’esperienza d’amore o d’assenza d’amore.

Per una volta, la critica aveva visto giusto: è davvero l’amore ciò di cui parla Ingeborg Bachmann. Ed è solo immergendoci nel cono visivo in cui lo sguardo di un amante ci costringe che davvero riusciremo a penetrare nella complessità della scrittura di questa donna, morta tragicamente a soli quarantasette anni, nella sua amata patria adottiva, la città di Roma.

In quella città, Bachmann aveva appreso forse la cosa più importante. È lei stessa a scriverlo, in un piccolo libro dal titolo Quel che ho visto e udito a Roma: «A Roma […] ho udito che al mondo c’è più tempo che intelletto, ma che gli occhi ci sono dati per vedere».

In altre parole, Bachmann, a Roma – in quella labirintica stratificazione urbana in cui la bellezza è sempre e da sempre esposta al rischio di perdersi – ha appreso che non tanto nelle nostre ragionevoli certezze o nei nostri altrettanto ragionevoli dubbi troveremo una guida per orientarci su questa terra, ma che sarà solo grazie all’esperienza di quel poco di sapere che ci è dato che avremo la possibilità di sperimentare una gioia ingiustificata e incomprensibile, sarà solo per mezzo di una sorta di oscura estasi che vedremo il mondo e il nostro posto nel mondo. Per parafrasare il suo amato Hölderlin, poco sapere ma di gioia molto ai mortali è concesso.

Che questo cammino umbratile all’interno della gioia sia disseminato di disgrazie rovinose e di dolori – come certo è stata la vita di Ingeborg Bachmann, ricolma di amori infelici, come quello celeberrimo con Paul Celan – non solo non inficia ma, anzi, rende ancor più forte la gioia (miracolosa) che è concessa al mortale. Ed è esattamente di questo destino (o di questo miracolo) che testimonia la scrittura.

Solo chi ha conosciuto la fiamma dell’amore, solo chi è stato arso da questo fuoco che tutto divora nel suo splendore, potrà darne realmente testimonianza. Solo l’amante potrà far percepire la realtà ineffabile e inappropriabile del fuoco amoroso. «Perché chi prima non si è bruciato la mano, non può scriverne». Immagini, metafore che, non a caso, assumono caratteri messianici, cristici. L’amore che salva. L’amor che move il sole e l’altre stelle.

Leggere i libri di Bachmann significa inoltrarsi in un inquietante e stratificato mondo di cenere, sotto il quale il fuoco continua ad ardere. È un mondo di corpi, fatti di carne e sentimenti incomprensibili che, loro malgrado, generano paure. Corpi oscillanti tra la felicità e la paura. La prima tra tutte le paure è, infatti, la paura di essere felici, di essere davvero felici al di là delle maschere sociali. Il fraseggio di Bachmann è impareggiabile nel rispecchiare questa oscillazione tra lo slancio entusiastico verso lo sconosciuto che salva e la paura che fa indietreggiare sulla soglia della terra promessa, di fronte all’Altro che accoglie. La sua è una scrittura che non conclude ma che ripercorre, senza sosta e per tutta la sua estensione, un senso che non si dà, ma di cui è possibile fare esperienza, qui e ora, in quel corpo desiderato, in questa carne desiderante.

Così, abbandonarsi alle frasi di un romanzo come Malina significa lasciare dietro di sé ogni certezza per percorrere i sentieri tortuosi della «vita offesa»; significa esporsi a tutto il dolore e la violenza che ci sono stati inferti e che abbiamo, a nostra volta, inferto agli altri. Ma significa anche inoltrarsi solitari e fiduciosi verso un’altra solitudine, quella della scrittura, questa alterità accogliente che la scrittura sa, a volte, essere. Solo nell’incontro tra queste due solitudini il vero senso della lettura e della scrittura si rivela. Scrittura e lettura si mostrano in quanto specchi rovesciati dell’esistenza e, così facendo, disvelano, attraverso la loro distorsione, come anamorfosi a prima vista incomprensibile, una possibilità di salvezza, la possibilità di essere felici.

Ma, in fondo, questo procedere da una solitudine verso un’altra solitudine, questo cammino d’esilio dell’io verso l’altro, questo vettore incoercibile che si propaga dal conosciuto verso l’ignoto, questo processo metamorfico che la scrittura mette in atto sugli eventi della vita, strappando loro un frammento di verità, cos’altro è se non la descrizione di un amore, se non l’immagine dell’intimo incontro tra due solitudini che corrono il rischio di mettersi a nudo l’una davanti all’altra?

Bachmann ha creduto alla possibilità di questo amore felice; ha creduto che un giorno l’amore sarebbe venuto, sarebbe caduto dentro a questo tempo finito. Un giorno verrà – ritorna spesso questa espressione nella sua opera – un amore compiuto e assolutamente felice. E, così, questa donna, apparentemente molto infelice, ha amato senza mai risparmiarsi e ha continuato a scrivere di questo amore e grazie a questo amore. Ha creduto alla sua utopia (così ben descritta nelle sue conferenze teoriche intitolate Letteratura come utopia).

In ogni sua pagina è tangibile una tensione, quasi escatologica, verso l’assoluto, poiché, come ha spesso ripetuto, «non si può esistere senza l’ossessione per l’assolutezza». L’assoluto letterario, la sua dimensione spettrale, l’ha abitata, portandola a vertici stilistici e a visioni quasi perfette, ma anche a comportamenti ossessivi, a volte autolesionistici. Probabilmente, questa pericolosa oscillazione le era necessaria per essere vera fino in fondo, per essere onesta.

Malina

“Malina” si presenta come la storia di un abnorme triangolo amoroso e di un abnorme assassinio. Due vertici del triangolo sono qui, di fatto, la stessa persona: ciascuna è il Doppio dell’altra; quanto all’assassinio, non lascia nessuna traccia e avviene in circostanze che nessun romanzo poliziesco ammetterà mai. La scena è a Vienna, oggi: rapide deviazioni nel tempo e nello spazio ci mostrano le ultime reliquie della squisita Austria aristocratica o i foschi sfondi della Vienna del dopoguerra, dedita a un mercato nero generalizzato, alla pratica della «prostituzione universale».