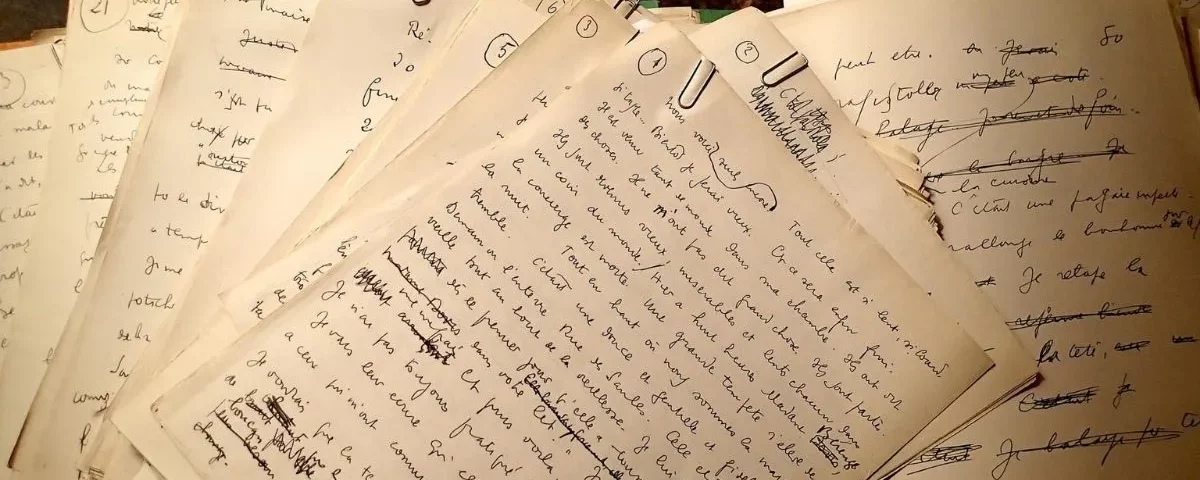

Dei manoscritti di Céline, sottratti alla sua abitazione mentre lui era in fuga verso la Germania e solo dopo molto tempo recuperati, è uscito ora da Adelphi il primo disponibile in italiano, Guerra. Non è un romanzo inedito di Céline: non ha la complessità, lo spessore simbolico, lo sviluppo dei personaggi che hanno il Viaggio al termine della notte o Morte a credito.

Si tratta piuttosto di un tassello importante di quel mosaico auto-finzionale che Céline è andato componendo in modo cronologicamente disordinato, in vista forse di una terza monumentale opera mai realizzata. Occupa, biograficamente, lo spazio delle prime quaranta pagine del Viaggio, potrebbe essere l’ultima sezione di Casse-pipe o il raccordo necessario all’inizio di Guignol’s Band.

È un frammento, una prima stesura, qualche parola è illeggibile, ma è anche la conferma di quanto la scrittura di Céline sia straordinaria. Basta leggere le prime cinque o sei pagine e siamo già dentro la guerra, dentro la sua testa, dentro il campo di battaglia. Quell’uomo ha un dono di cui non è responsabile, anche se lo ha coltivato e raffinato con enorme pazienza e accanimento artigianale (era orgoglioso che sua madre fosse una restauratrice di merletti antichi).

È nato per narrare, in lui perfino il sonno diventa azione («allora pensi solo a crepare, torni alla carica del sonno come i conigli braccati durante la caccia, contro un fossato, che mollano lì, non insistono più, ripartono, sperano ancora»).

Se c’è una novità, mi pare, è che qui ci racconta con una lucidità mai esperita altrove la genesi della famosa “petite musique” céliniana – sorge come difesa e vitale reazione a un’invalidità permanente ereditata in guerra: un’esplosione a lui molto vicina gli ha leso irreparabilmente il timpano di un orecchio, con conseguenti acufeni vertigini nausea («ho imparato a fare anche bella letteratura, con piccoli tocchi di orrore strappati al rumore che non finirà mai più»).

È da quel caotico inesorabile fracasso interiore che nasce il fastidio per qualunque ordinata retorica; dei discorsi eloquenti e perbenisti del padre dice, per esempio, «pure da morto, mi sarei rialzato credo per vomitarci sopra alle sue frasi» e aggiunge «avrei voluto, se proprio mi toccava crepare, una musica più mia». Pian piano riesce a dare un ritmo a quel fracasso, lo armonizza: «Cominciavo a fare un po’ d’ordine nei ronzii, i tromboni da un lato, l’organo soltanto quando chiudevo gli occhi, il tamburo a ogni battito del cuore».

Dall’incidente di guerra all’orchestra («è una cazzata la quiete dei campi per chi ha le orecchie piene di rumore, allora meglio essere musicisti sul serio»). La sua musica, fin dall’origine, nasce per sovrastare un rumore e quindi richiede immagini a tinte forti, il grottesco, l’iperbolico, il visionario-delirante («col mio torrente di musica a pressione vengo trasportato in men che non si dica nel surreale»).

Dalla metrica al contenuto, più che viceversa. Sto parlando della traduzione italiana, non ho verificato sul francese ma ho avuto l’impressione che il traduttore (che opportunamente si chiama Ottavio Fatica) abbia fatto un gran lavoro e sia riuscito a restituire qualcosa del jazzato originale.

TROPPO FACILE SEPARARE

Dicevo dell’antiretorica, caratteristica precipua dei testi céliniani; qui per esempio contro la «panna montata» di un «generale con quattro galloni» rivendica la propria «intelligenza salda», rincarando subito la dose con un «mi intosto fino al buco del culo»; in un altro passo parla della propria conquistata saldezza di pensiero dicendo «ho l’anima più dura, come un bicipite».

La guerra, che per chi non la combatte è spesso nucleo generatore di melensaggine verbale, per lui significa riduzione alle forze primarie del vivere, il corpo e il sesso.

Un sesso sempre crudo, violento: dall’infermiera necrofila che apre le bare per spupazzarsi i morti al giovanissimo magnaccia che sfrutta la fidanzata e viene da lei dominato, fino all’onanismo universale suo e dei commilitoni («fin che c’è vizio c’è piacere»).

Il sesso annulla ogni altro significato, riduce il sentimento a smorfia; ma poi d’improvviso (parlando sul finale di un maggiore inglese che arriva come deus ex machina a salvarlo portandolo a Londra, un uomo che pur sessualmente ricattato finisce per volergli bene) gli sfugge una riflessione rivelatrice: «”Dagli un bacio”, ho fatto a Purcell quando ci siamo separati, “dagli un bacio”.

E posso dire che ero sincero. Ci sono sentimenti che uno ha torto a non insisterci, rinnoverebbero il mondo dico io». Questo è il discorso più delicato da fare per Céline: è troppo facile dire che il grande scrittore sta da una parte e il cittadino con idee infami sta dall’altra, senza relazione tra i due. C’è anche nella scrittura céliniana un peccato di fondo, che provo a definire un cinismo eretto a sistema («è straordinario come fa aumentare la vendita dei mazzi di fiori la guerra»).

La tenerezza si rovescia in rifiuto, come nel caso dei genitori (amatissimi, eppure «non ho mai visto né sentito niente di più schifoso che mio padre e mia madre»); come se il Bene gli avesse fatto del male, come se la conoscenza dovesse passare per forza dallo smascheramento, come se la disperazione fosse un binario dal quale non può permettersi di deragliare.

PERDERSI NELLA VITA

La bontà è un limite irraggiungibile perché rivoluzionario, la propria posizione nel mondo si risolve in una affascinata contemplazione del Nulla («a partire da un certo momento è tutta una stronzata»). Colpa d’amore e non mancanza d’arte, direbbe Giacomo Noventa. Questo difetto d’essere è molto più grave, credo, del suo improbabile hitlerismo o del suo antisemitismo folle. E intacca anche, se non la grandezza, l’ampiezza di orizzonte della sua scrittura; perfino la guerra, allora, può presentarsi come alibi: non rivelazione spietata della verità ma giustificazione del nichilismo.

Il che non toglie, ripeto, che la forza formale della scrittura lo costringa a premere contro i limiti della sua psicologia; sono i momenti in cui il Mistero si sostituisce al Nulla, sono i fenomeni naturali personificati («allora la notte è cominciata sul serio»); sono i paesaggi d’anima come dei Van Gogh («È fragile il sole del Nord. A sinistra scorreva il canale addormentato sotto i pioppi pieni di vento. Se ne andava a zig-zag a mormorare quelle cose laggiù fino alle colline e poi filava dritto fino al cielo che lo proseguiva in azzurro prima della più grande delle tre ciminiere sulla linea dell’orizzonte»).

È la grande capacità di compassione con cui radiografa in poche righe un personaggio che fino a quel punto era sembrato minore (questa sì, una dote da romanziere vero), come nelle ultime righe del testo la considerazione sulla povera cameriera Amandine Destinée: «Ci sono esseri così, è strano, sono carichi, arrivano dall’infinito (…) Non stanno attenti, spacchettano la loro mercanzia come viene viene. Non sanno presentare bene le cose. (…) Che ne è di loro? Non se ne sa niente. E dov’è che vanno allora? Certo che è enorme la vita. Ti ci perdi dappertutto».