il dialogo

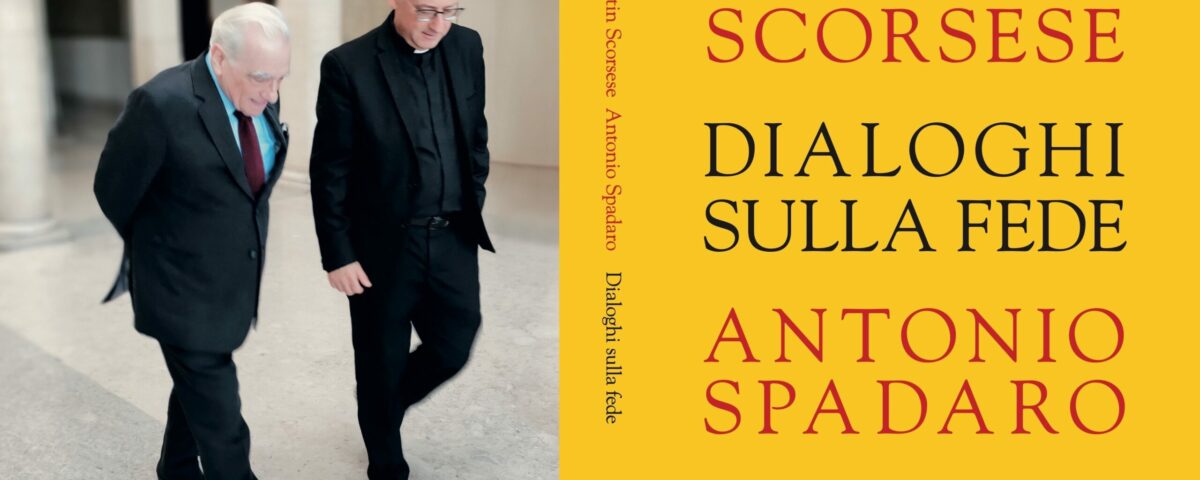

C’è una linea sottile che corre tra vita e fede, secondo Martin Scorsese. È molto simile al gioco del destino che ha sostituito la chiamata missionaria di un chierichetto, cresciuto nelle strade di New York negli anni Cinquanta in una vocazione per la narrazione, consegnandolo per sempre alla storia del cinema. In Dialoghi sulla fede (pubblicato da La nave di Teseo), Scorsese si confronta con il teologo gesuita Antonio Spadaro. Ne emerge una riflessione profonda, parabola e storia di formazione, con quella vena di religiosità che irrora l’immaginario di uno dei grandi maestri americani dell’immagine.

Da dove viene la vostra fede?

SCORSESE. «Vivevo in un mondo duro, la Manhattan degli immigrati italiani, della criminalità organizzata. Era un posto nel quale erano in molti a vivere nel peccato. Brave persone, costrette a fare brutte cose per sopravvivere. Gente che nel confessionale diceva: “So di aver peccato, ma non avevo scelta”. Anche se all’inizio inconsciamente, è lì che è nata la mia fede».

SPADARO. «Da ragazzo, a Messina, spiavo le strade dal balcone, stimolava la mia curiosità e la mia sensibilità. Ero timido, ma a un certo punto la necessità di esplorare la fede ha fatto sì che saltassi per le strade. Avvertivo di avere una sorta di missione, che mi derivava dai miei genitori, che mi hanno insegnato a pregare e a coltivare questo istinto intimo di osservazione e azione. Io e Martin condividiamo il punto d’osservazione».

Davvero?

SCORSESE. «Sì, anch’io guardavo la strada dal balcone. Che poi in realtà era una scala antincendio».

Come mai?

SCORSESE. «Soffrivo d’asma, non potevo stare troppo in giro. Però i miei genitori non erano molto religiosi. Erano sospettosi di tutto e di tutti. Andavano in chiesa ogni tanto, ma più che altro per abitudine. Io ci andavo perché per me era un luogo di rifugio. Fuori era il caos, lì dentro la salvezza. Quello che mi sono sempre chiesto è come portare quella salvezza al di fuori del luogo fisico».

SPADARO. «C’è una cosa che ho letto in un libro che mi ha regalato proprio Martin, “Il luogo di fede è nel cuore”. Abbiamo un rifugio nel cuore, che passa attraverso le azioni, i gesti di misericordia».

Lo avete visto succedere?

SCORSESE. «L’ho visto continuamente tra chi aveva bisogno. Ho visto gli alcolisti aiutarsi tra loro, i poveri aiutare i poveri con il poco che avevano. Persone che a stento si tenevano in piedi sorreggerne altre e poi cadere assieme. Non ho avuto la forza d’animo di unirmi ai gruppi di volontari di quartiere, ma ero lì da osservatore. Faceva parte della mia vita».

SPADARO. «Quello tra la strada e la chiesa è un parallelismo che mi colpisce sempre. C’è una correlazione, un interscambio tra questi due mondi che rappresenta la zona di confine nella quale la carità cristiana si manifesta».

Scorsese, ha mai pensato di farsi prete?

SCORSESE. «Certo. Quando ho cominciato a conoscere la strada, ho capito che avrei dovuto scegliere da che parte stare. Sapevo che non ero fatto per fare il gangster, né per avere un lavoro da impiegato. In compenso nei primi anni Cinquanta ho conosciuto un bravo sacerdote. Padre Principe era uno di strada, che giocava a stickball e a basket con noi ragazzi, ci portava al cinema, ci dava da leggere i libri di Eugene O’Neill, di Graham Greene, di Dwight Macdonald».

Sembra un personaggio dei suoi film…

SCORSESE. «Lo è diventato. Era il mio mondo, è il mio immaginario. L’unico difetto che aveva era che cercava continuamente di farmi fare sport. Non capiva che da asmatico non potevo fare nulla per più di pochi minuti senza collassare. Ad ogni modo, sono entrato in seminario perché volevo diventare come lui. La conversione, per me, è una questione di emulazione: ci si avvicina alle persone che si vorrebbe essere».

Com’è finita?

SCORSESE. «Mi hanno buttato fuori. Anzi, me ne sono andato io. A un certo punto ho capito che la mia vocazione non poteva limitarsi al voler diventare come qualcun altro. Bisognava sentirla dentro e io non la sentivo. È stata una fortuna, perché poi ho trovato il cinema».

E lei, padre Spadaro, ha mai pensato di non diventarlo?

SPADARO. «Sì. A sedici anni avevo i miei dubbi. Non erano paralizzanti, ma sufficienti a farmi interrogare sulle mie decisioni. Mi chiedevo se Dio fosse davvero nella mia vita. Poi ho capito una cosa: i miei dubbi non erano problemi, ma misteri con i quali avrei dovuto avere a che fare per tutta la vita. E la risposta a un mistero – questa è un’altra cosa che mi ha insegnato Martin – non è mai esaustiva. Un mistero non si risolve, ma la sua risoluzione è continuare a interrogarsi».

È lo scopo di un sacerdote?

SPADARO. «In un certo senso. Si è concretizzato quando ho deciso di diventare gesuita. Un mio insegnante disse a mia madre che avrei potuto diventare un gesuita o un terrorista. Per il terrorista c’è ancora tempo».

SCORSESE. «Padre Principe non era gesuita».

SPADARO. «Nessuno è perfetto».

Cinema e letteratura: sono anche queste vocazioni?

SCORSESE. «Il cinema mi ha aperto i mondi che esistevano oltre Little Italy: Ford, Rossellini, Rosi, Kurosawa. Non ho fatto grandi studi, ma ho imparato un assunto fondamentale: in quattro ore si acquisiscono le competenze tecniche, tutto il resto ce lo mette il talento. Quando mi sono affacciato al cinema si stava sviluppando una nuova corrente underground proprio a New York. Un movimento del quale non ho mai fatto parte, ma che ho osservato. Mi ha dato i mezzi per ritardare il mio rapporto con un altro inferno in terra, diverso da quello che conoscevo a Manhattan».

Quale?

SCORSESE. «Hollywood».

SPADARO. «Il senso di Martin per il cinema ha qualcosa di mistico. È affascinante».

Si può veicolare il messaggio di fede attraverso l’arte non religiosa?

SPADARO. «Sì. Non credo si possa avere un dialogo che sia limitato alla sola fede, come se fosse un’idea astratta. Si deve sempre parlare di storie di tutti i tipi: reali, non solo storie di santità. La fede può essere mediata da qualsiasi storia».

La religione non rischia di prevaricare?

SPADARO. «Non se è utilizzata in maniera adeguata. Martin mi ha detto: tutto è solo una questione di grazia, e la grazia è qualcosa che accade nella vita. Lega il cinema alla vita reale e se è vero che fare film è rendere giustizia alla vita, allora il messaggio è indissolubile».

SCORSESE. «I film e i romanzi dichiaratamente religiosi sono molto meno efficaci di quelli che parlano della vita, del conflitto, dell’amore, della rabbia, dell’odio. Questi incarnano un senso di assolutezza molto più diretta. Viviamo in un mondo nichilista e a conti fatti penso che ci sia molta più riflessione sulla fede in Casinò, nel materialismo di Las Vegas, che in L’ultima tentazione di Cristo».

La religione, però, può limitare l’arte…

SCORSESE. «Ci penso spesso. La domanda che mi pongo è: si può essere dubitativi e allo stesso tempo avere fede? L’arte dev’essere divisiva. Ci sono romanzi che sono stati all’indice per decenni prima che ci accorgessimo che non avevano nulla che non andava. La coscienza cambia e così il modo di leggere il messaggio. Viviamo un periodo di nuova censura non religiosa, basata su buoni principi ma comunque limitativa. È pericoloso. Ed è il senso del mio dubbio: si può ragionare e comunque aver fede?».

Qual è la risposta?

SCORSESE. «Secondo me si può».

SPADARO. «L’arte è fatta per metterci alla prova, non bisogna temerla. Flannery O’Connor, che era credente, ha detto: “Solo una persona di poca fede può avere paura”. La censura non è un prodotto della fede, ma di una sua visione ideologica; una sua contraffazione dettata dal timore che qualcosa di diverso possa sostituirla».

SCORSESE. «La paura di perderla».

SPADARO. «Esatto. Stiamo perdendo contatto con gli interrogativi primari e guadagnando in paura. Se una volta alla domanda “Chi sono io?” si rispondeva con una lunga riflessione, oggi si risponde con un selfie. Ecco: dobbiamo ridurre la distanza tra lo spirito di sé e il selfie».

SCORSESE. «”Quando fate la carità a un senzatetto, guardatelo negli occhi”, dice il Papa. Io sono cresciuto guardando la gente negli occhi e penso che sia questo che dobbiamo ricostruire: il contatto umano».