« Le Fanfaron », et Jean-Louis Trintignant devint grand…

25 Luglio 2022

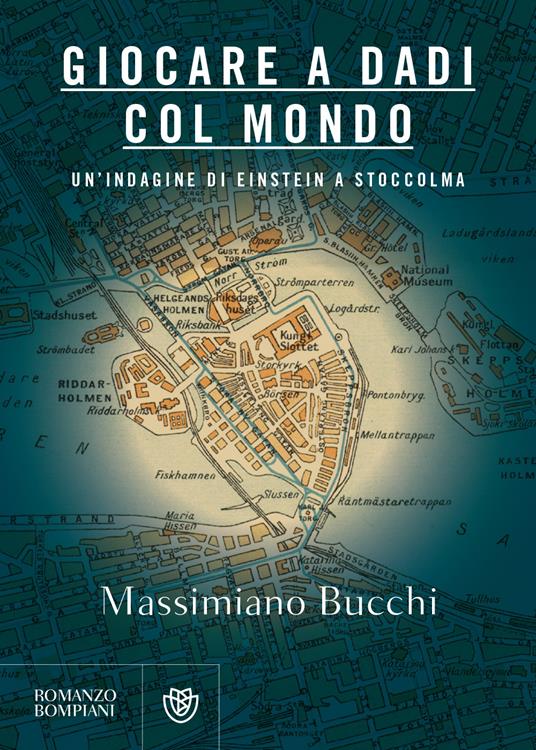

Giocare a dadi col mondo. Un’indagine di Einstein a Stoccolma Condividi di Massimiano Bucchi

25 Luglio 2022di Francesca Pellas

Nel buddhismo conoscere se stessi significa capire che il proprio io è soltanto un’illusione. Chi siamo noi? Chi sono gli altri? Il regno di vetro, il nuovo romanzo dello scrittore inglese Lawrence Osborne, è ambientato in un complesso residenziale di Bangkok, composto da quattro torri di 21 piani collegate da passaggi di vetro: tutti i personaggi hanno un segreto e si spiano gli uni con gli altri. La protagonista, Sarah, è un’americana fuggita in Thailandia con una valigetta piena di soldi ottenuti con l’inganno, e lì spera di costruirsi una nuova identità. Per i vicini thailandesi è una «farang», vale a dire una straniera, e in quanto tale poco rispettabile; per gli altri stranieri che lì abitano, invece, è un semplice punto di domanda: va decifrata e, se possibile, sfruttata. In una Bangkok scossa dai tumulti politici, il «Kingdom» (questo il nome del palazzo) diventa ben presto una prigione piena di occhi: gli occhi degli spiriti, che osservano ogni cosa dalle teche dedicate ai morti sparse per il cortile; gli occhi degli animali che infestano i ponti di vetro tra le torri; gli occhi dei vicini che cercano di imbrogliarsi a vicenda; e infine gli occhi di Buddha, che vede e tace, o forse fa in modo che l’equilibrio del karma venga rispettato e gli inganni siano ripagati con la stessa moneta. Non c’è riparo dal caos, in questo regno di vetro che, fuori e dentro, si scioglie nel sole cocente. Osborne tiene tutto insieme con una scrittura impeccabile e uno sguardo che sembra planare sulle cose dall’alto. Nato a Londra e cresciuto in Inghilterra, abita in Thailandia da 10 anni, dopo una vita spesa in giro per il mondo. Ha vissuto a New York per 20 anni e poi a Istanbul, a Parigi, in Marocco, in Polonia, in Messico. Ha scritto molto: di cibo, di viaggi, dell’essere altrove. Ed è considerato uno dei più importanti autori inglesi contemporanei. L’abbiamo raggiunto per parlare di questo nuovo romanzo, di che cosa significa essere stranieri, e del suo talento nel descrivere la pioggia e i movimenti delle nuvole in cielo.

Come le è venuta l’idea per questo libro?

«È ambientato nel complesso residenziale dove vivo da 10 anni. La sua atmosfera strana e sinistra mi ha sempre intrigato. La storia è sbocciata dal luogo, lentamente».

È vero che lavora dalle 10 di sera alle 4 del mattino?

«Vivendo in un clima tropicale, la notte fa molto più fresco. Ma non è solo quello: mi piace il silenzio che c’è in quelle ore. Ho una scrivania sul balcone, e abito vicino a un terreno disabitato che è stato inghiottito dalla vegetazione, perciò scrivo con i rumori della giungla in sottofondo. Mi preparo un gin tonic e mi metto al lavoro ascoltando la pioggia e le raganelle».

Com’è diventato scrittore?

«Non ho mai voluto fare altro. O meglio: volevo diventare musicista e non ci sono riuscito».

Ha avuto una vita piuttosto «nomade», per dirla come spesso si dice di lei. Come si scopre di non essere fatti per stare in un posto solo?

«Si procede per tentativi, sbagliando spesso. Da giovane ero più irrequieto, ma ecco, diciamo che di solito succede così: mi stanco di rimanere in un determinato luogo, e mi metto in testa di esplorare qualcosa di nuovo. Invecchiando, uno comincia a desiderare cose diverse; New York per esempio è più adatta ai giovani: a 60 anni che senso ha?».

Direbbe di aver vissuto tante vite quanti sono i luoghi in cui ha abitato?

«In un certo senso sì. Perché ognuno di quei posti è esistito per me in una fase diversa della vita. È una sensazione curiosa. Gli anni di Londra, per esempio, adesso mi sembrano una favola lontanissima».

Ha scritto spesso di che cosa significa essere stranieri in un Paese lontano, ma anche di come la gente in quei Paesi vede gli stranieri. Qual è secondo lei la più grande differenza tra Occidente e Oriente?

«In Occidente si è più abituati agli stranieri. In Asia va tutto bene, se la popolazione straniera è ridotta ai minimi termini; se non è così, la tensione aumenta. In Thailandia, che da questo punto di vista è più rispettosa, noi occidentali siamo tollerati semplicemente perché, a livello sociale, siamo invisibili. Non ricopriremo mai un ruolo politico, per esempio, né compariremo mai in un film thailandese».

C’è qualcosa nella cultura orientale che è ancora difficile da capire per un occidentale?

«Partendo dal presupposto che sono molte anche le cose che non capisco nella cultura britannica, ovvero la mia, direi che la nostra convinzione che in Asia, al di sotto della superficie, ci sia una vastissima profondità è un po’ esagerata. A detta di molti miei amici thailandesi, è più un mito che altro».

Jhumpa Lahiri dice che le amicizie nate in Italia, la sua patria d’elezione, le sembrano più profonde. Per lei com’è?

«A volte in un altro Paese si creano rapporti più intensi. Capisco quello che vuol dire lei, ed è una cosa che mi piace molto. In Inghilterra ho pochi amici, ma ne ho tanti a New York e qui a Bangkok. Penso faccia parte dell’istinto di sopravvivenza che scatta in un posto nuovo: ci si deve aprire per forza, e si fa uno sforzo in più verso l’altro».

Qual è la cosa più bella del vivere a Bangkok?

«I monsoni e l’educazione delle persone».

E dell’essere inglese?

«L’immensa vastità della lingua».

La grana della solitudine può cambiare a seconda di dove si è?

«Penso che la solitudine americana sia diversa da quella francese, per esempio, per via della vastità degli spazi, e perché le città sono molto diverse, e così le due società. Ma bisognerebbe riflettere a lungo su questa domanda».

La cosa che le piace di più, e quella che le piace di meno, del mestiere di scrittore?

«Di più: non dovermi alzare alle 8 del mattino. Di meno: i soldi, sempre pochi!».

Una cosa che le fa paura?

«I ragni thailandesi».

Che cos’è per lei la felicità?

«Non ne ho idea, ma magari non saperlo significa essere felici?».

Lei ha un talento eccezionale per le descrizioni atmosferiche; il cielo che cambia, la pioggia: il tempo nei suoi libri è un personaggio. Come ha sviluppato questa sensibilità?

«Penso che tutti gli esseri umani ce l’abbiano, ma la vita in città fa sì che sia molto poco allenata. Basta parlare con un contadino per rendersi conto che chi lavora la terra percepisce il tempo atmosferico in maniera acutissima ed estremamente raffinata. Anche i miei nonni, nell’Inghilterra rurale, erano così. Il loro mondo, se si parla di natura, a livello mentale era ancora medievale. È stata mia nonna a insegnarmi come si interpretano i segnali atmosferici, e a riconoscere le erbe, le piante. Una cultura che ormai è praticamente sparita».

Cos’è per lei la libertà?

«Essere in grado di vivere dove voglio».

Mi descrive la sua giornata perfetta?

«Alzarmi tardi. Bere un caffè, di quello buono. Restare in vestaglia fino al tramonto. Preciso che ho una passione per le vestaglie inglesi. Poi cenare con amici sotto gli alberi. Giocare con il mio cane per un’oretta, e infine mettermi al lavoro. Tutto sommato sono abbastanza noioso».