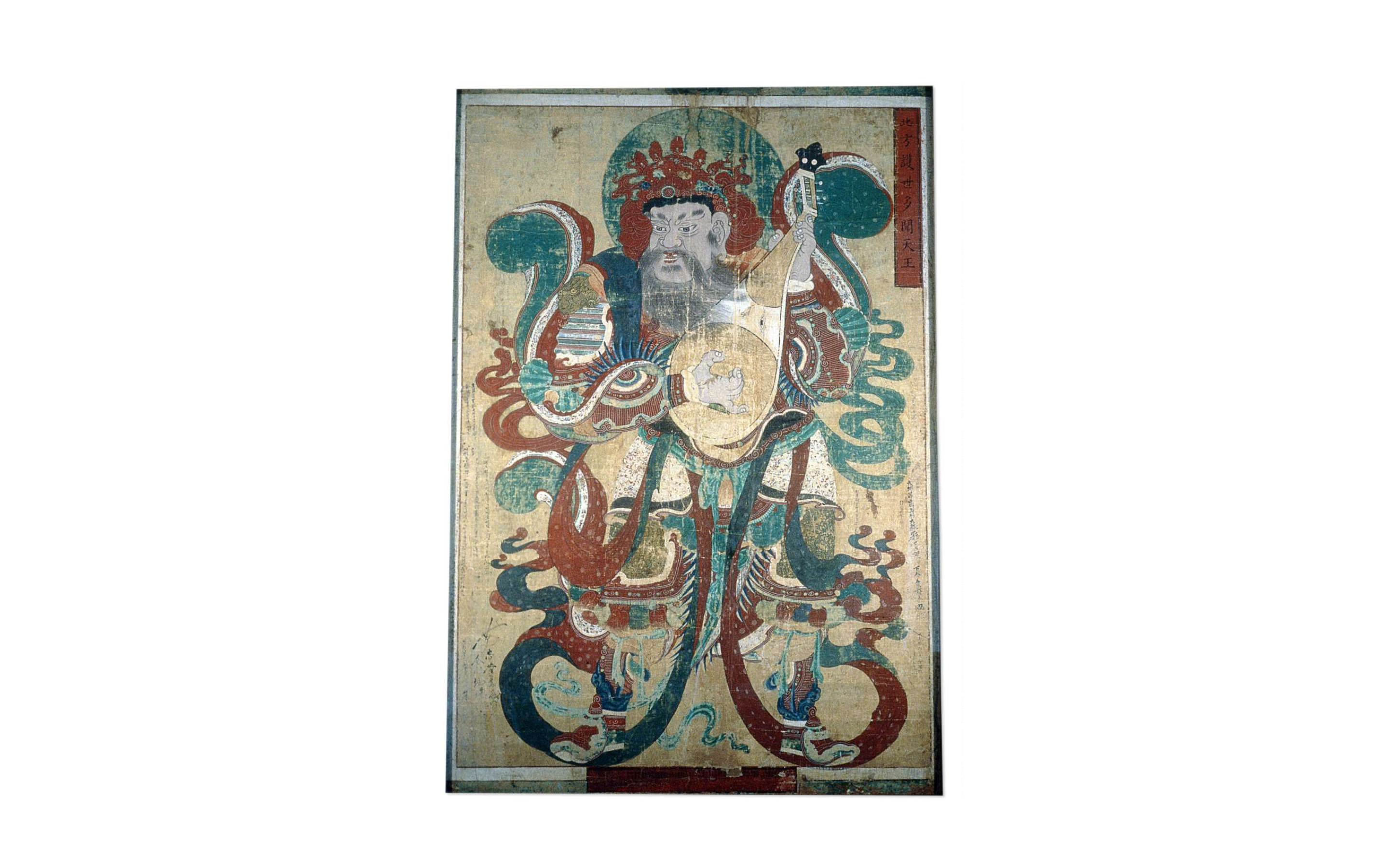

Dhratarastra, Guardian-King of the North, from Joseon-dynasty Korea, 1796-1820

25 Settembre 2022

La zona grigia dell’Italia

25 Settembre 2022di Carmen Pellegrino

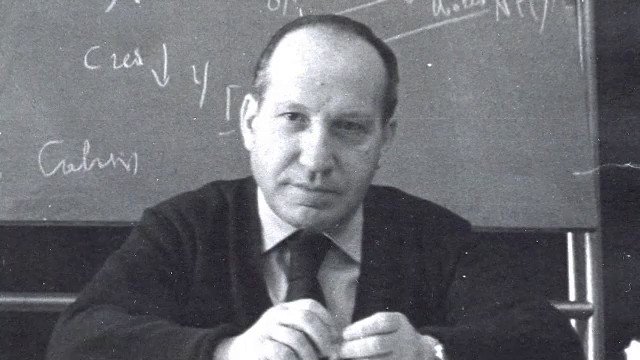

In Italia si torna a parlare di Federico Caffè, e sono diversi i libri che ne ripercorrono la vicenda umana, vicenda che si è conclusa nel 1987 con la sua sparizione, e con una dichiarazione di morte presunta nel 1997. Nell’ultimo semestre di quest’anno sono stati pubblicati già tre libri su di lui. Dopo l’intenso e assai suggestivo Dimmi cosa vedi tu da lì (Solferino) di Guido Maria Brera, e dopo Una civiltà possibile (Meltemi) di Thomas Fazi, incentrato sul recupero del pensiero filologicamente più autentico di Caffè, ecco arrivare il memoir Maestro delle mie brame (Fazi) di Daniele Archibugi.

Aveva cominciato Ermanno Rea nel 1992, dando alle stampe L’ultima lezione (Feltrinelli), opera imprescindibile per quanti, come chi scrive, sono interessati alla figura dell’uomo — prima ancora che dello studioso — che un giorno di primavera decise di sparire, forse alla maniera di Wakefield, il memorabile personaggio uscito dalla penna di Nathaniel Hawthorne, ma senza fare più ritorno a casa. Ci sono poi state, di tanto in tanto negli anni, opere collettanee sulla sua lezione curate, tra gli altri, da Nicola Acocella e Giuseppe Amari, e i libri di Bruno Amoroso, l’allievo espatriato in Danimarca.

Ma chi era Federico Caffè, oltre a essere stato il professore di Mario Draghi? Un keynesiano, un economista che amava lo Stato, e sperava in un’organizzazione ragionevole della società fondata sulla solidarietà e la compassione, sul rispetto della persona umana: questo era agli occhi degli oltre mille allievi che aveva portato alla laurea, e lo era anche agli occhi distratti dell’Italia, lo «squinternato Paese» che negli anni Ottanta era già incamminato verso altro. Nel 1986 Caffè scrisse: «Le file di persone anziane che attendono innanzi agli uffici postali, nelle condizioni climatiche più disagiate, per la riscossione degli importi loro attribuiti, vengono considerate come un fatto di natura, al pari delle condizioni climatiche cui sono soggette. Indagini che pur si propongono di illustrare la situazione sociale del Paese non risultano soffermarsi su aspetti del genere, o su persone morte in ignorata solitudine… Al posto degli uomini abbiamo sostituito numeri e alla compassione nei confronti delle sofferenze umane abbiamo sostituito l’assillo dei riequilibri contabili».

Nell’Italia dell’«arricchitevi!» Federico Caffè era andato fuori tempo massimo, predicatore obsoleto che guardava ancora ai malcapitati della sorte, ai miserabili, ai «cafoni» che gli ricordavano quelli della sua terra che scendevano in città con le pianelle sulla testa. Anche di questo vi è traccia nel libro di Archibugi, che fu suo allievo dal ’76 e figlio di Franco, amico di Caffè dai tempi della collaborazione al ministero della Ricostruzione. Nelle quasi 250 pagine del libro, corredate di foto inedite, l’autore ripercorre gli anni della loro frequentazione, e in ogni riga sembra di cogliere un dolore che il tempo non ha attutito. C’è un’urgenza, lo si comprende: fissare i ricordi prima che la memoria sbiadisca e sottrarre Caffè alle strumentalizzazioni. La vita, come si conviene, è andata avanti ma per gli allievi più vicini al professore la sua assenza non ha concesso tregue, meno che mai per Archibugi che gli fu figlio putativo, come suo padre gli era stato intimo amico.

Può un’assenza, un’ombra, farsi così tanto presente nella vita di chi è rimasto? Può la ricerca di una persona scomparsa continuare per dieci venti trent’anni, fino ad assumere la forma di una ricerca interiore che è per ciò stesso inesauribile?

Sembrerebbe di sì. Archibugi ha una scrittura felice, che trascorre dall’ironia al sentimento del tragico, senza mai cedere al sentimentalismo malinconico che spesso affligge chi riversa sulla pagina certe emozioni. Maestro delle mie brame è un libro di ricordi, ma è anche un libro che rimette le cose a posto, ricollocando Caffè nell’alveo che gli era proprio, là dove lo aveva lasciato Rea, e cioè all’università, in mezzo ai suoi allievi, e non nell’agone dell’uso pubblico, talvolta sleale, della sua figura.

«Caro Daniele — gli scriveva Caffè l’11 marzo 1985 — posso assicurarti che il mio malumore ha avuto come causa il distaccamento dall’insegnamento effettivo, che per me non è mai stata una cosa uggiosa». Era iniziata allora la lenta agonia del professore, con il pensionamento, con la collocazione fuori ruolo e la perdita del contatto diuturno con i suoi allievi, che erano «i libri che non aveva scritto». «Se un giovane trova un autorevole professore disposto a dargli fiducia — dice Archibugi — inizia a credere in sé stesso. Senza un mentore come lui, non sarei mai riuscito a fare quel poco che ho fatto».

Federico Caffè viveva a Roma da quando si era laureato ma era nato a Castellammare Adriatico, sulla sinistra della foce dell’Aterno, di fronte al vecchio centro di Pescara, e qui aveva avuto chiaro fin da giovane che le possibilità che il destino riserva agli uomini sono solo in parte orientabili. Così, preso il diploma da ragioniere, si era trasferito nella capitale, per studiare Economia. Scelta volontaria, certo, ma in parte condizionata dal contesto, a cui non si era opposto. Sapeva, infatti, che quelli nati in una famiglia di economie modeste, nel centro o nel sud dell’Italia dei primi del Novecento, dovevano spesso rinunciare alle velleità in vista di scelte di maggiore concretezza. A lui toccò rinunciare allo studio del violino, nel quale riusciva bene, giacché soldi da spendere in musica, in casa, non ce n’erano. I suoi possedevano un piccolo podere e non esitarono a metterlo in vendita per far studiare il figlio. E visto che era bravo nel fare i conti fu indirizzato verso studi concreti, contro l’astrattezza della musica e anche della letteratura, per la quale pure aveva innata passione.

Era il buon senso dell’Italia povera del sud, avrebbe detto lui stesso qualche anno più tardi, quando riacquistò il podere di cui i genitori si erano privati e glielo restituì. A lui, tutto sommato, era andata bene. Ma riguardo alle migliaia di altri che, pur dotati, non trovavano mai un’occasione o qualcuno che gli desse una possibilità, chi — se non lo Stato — doveva intervenire a correggere la rotta? Dalla sua casa romana — dove viveva con il fratello Alfonso, scapolo anch’egli — si allontanò nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1987 e, come se non fosse mai esistito, fece in modo che si perdessero le sue tracce, lasciando i famigliari, gli allievi e i tanti che lo avevano conosciuto a cercarlo per mesi, per anni; lasciandoli, soprattutto, a compiangerlo profondamente.

https://www.corriere.it › la-lettura