Buona lettura!

13 Aprile 2025

Governare la sicurezza, non cavalcarla

14 Aprile 2025Ludus. Massimo A. De Francesco: L’emergere della cooperazione nei giochi del dilemma del prigioniero

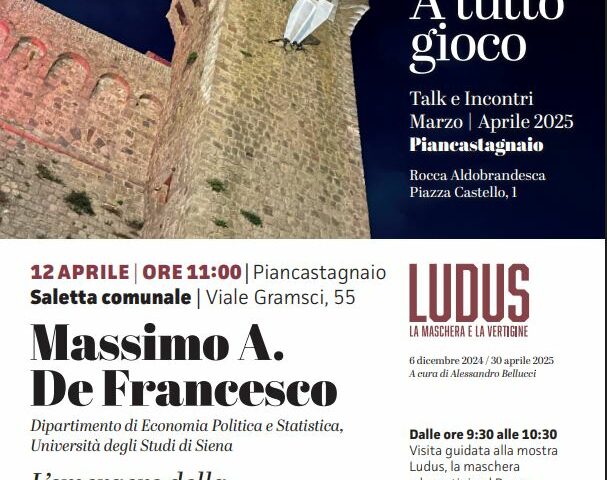

L’incontro di oggi conclude la serie di conferenze “A tutto gioco”, tenutesi tra marzo e aprile 2025 a Piancastagnaio. Il ciclo ha accompagnato la mostra “Ludus: la maschera e la vertigine”, che esplora il tema del gioco attraverso arte, design, letteratura e matematica, con l’obiettivo di indagare il gioco come fenomeno interdisciplinare.

Tra gli appuntamenti passati ricordiamo il video di Luigi Fucchi, la conferenza sui giochi dei surrealisti con Davide Lacagnina, la lezione sul design e il riciclo di Edoardo Malagigi e la lettura di poesie con Antonio Prete in dialogo con Paolo Conti.

Oggi abbiamo il piacere di ospitare Massimo De Francesco, professore associato all’Università di Siena, esperto di organizzazione industriale e teoria dei giochi.

Questo incontro si distingue dagli altri perché ci porta nel mondo della matematica, e in particolare nella teoria dei giochi e nelle dinamiche di cooperazione nel celebre dilemma del prigioniero.

Troppo spesso l’insegnamento della matematica a scuola contribuisce all’idea che sia una materia arida, fatta solo di regole e calcoli. Ma la matematica, come l’arte, nasce da intuizione, creatività, bellezza. Le cosiddette “due culture” hanno dialogato molto più di quanto si creda.

Nel Quattrocento, Brunelleschi, con uno strumento ottico, calcolò il punto prospettico sul sagrato del Duomo di Firenze, e Alberti ne formalizzò le regole. Piero della Francesca scrisse un libro d’abaco, e il suo allievo Luca Pacioli compose — o forse “rubò”, secondo il Vasari — il De Divina Proportione mentre Leonardo dipingeva il Cenacolo.

Più vicino a noi, Kandinsky organizzava punti, linee e superfici secondo una logica matematica, ispirandosi alla dodecafonia di Schönberg. Le illusioni ottiche di Escher o l’uso della sezione aurea e dei numeri di Fibonacci nelle opere di Mario Merz mostrano come il confine tra arte e matematica sia tutt’altro che netto.

Tornando alla teoria dei giochi, uno dei momenti in cui ha raggiunto il grande pubblico è stato con il film “A Beautiful Mind” (2001), che racconta la vita del matematico John Nash. In una scena simbolica, Nash e e l’amico Martin si contendono l’attenzione di due ragazze: una bionda e una mora. Discutono su chi corteggerà chi, finché un barista li interrompe:

“Ragazzi, un po’ di decenza: sembrate due mercanti che stiano trattando un tappeto! È mai possibile che non possiate trovare un modo per cooperare?”

Stimolato dal rimprovero, Nash lascia la bionda a Martin e si siede a riflettere su quanto è appena successo.

Ci sono due parti in conflitto che desiderano trovare un accordo di cooperazione per risolvere al meglio le loro divergenze.

Si può fornire loro un suggerimento adeguato per risolvere il conflitto in modo ragionevole?

Il dilemma del prigioniero è forse il modello più famoso in questo ambito. Due persone devono decidere se collaborare o tradire, senza sapere cosa farà l’altro. Le conseguenze delle scelte dipendono non solo dalle proprie decisioni, ma anche da quelle altrui. Questo schema ha trovato applicazioni in economia, politica, psicologia… ma può avere senso anche nell’arte?

Onestamente, non saprei trovare un esempio calzante sull’utilizzo del dilemma del prigioniero rispetto a opere contemporanee. Sarebbe estremamente interessante fare un’indagine più approfondita sul rapporto tra teoria dei giochi e arte contemporanea, stimolando la ricerca e la redazione di tesi sull’argomento. Tuttavia, posso nominare alcuni artisti che hanno stabilito un importante rapporto con il pubblico attraverso le loro opere e le loro performance perché il dilemma del prigioniero ha necessità di interagire tra individui.

Penso alle serate futuriste o ai dadaisti del Cabaret Voltaire, così come ad artisti come Allan Kaprow, che coniò il termine “happening”, Carolee Schneemann, Charlotte Moorman, Yōko Ono, Yayoi Kusama, Vito Acconci, Hermann Nitsch, Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nam June Paik, Gina Pane, Marina Abramović o Maurizio Cattelan, solo per citare i più noti. Tuttavia, non posso che sospendere il giudizio su come ciascuno di loro possa aver applicato una delle varie teorie dei giochi.

Alessandro Bellucci

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot