Nel mezzo del cammin di nostra vita

Nel 1348 Giovanni Boccaccio ha trentacinque anni: il «mezzo del cammin di nostra vita» aveva sostenuto – appoggiandosi anche sulle sacre carte – il suo maestro e il suo autore. Il lungo studio e il grande amore che da tempo nutriva per Dante gli aveva fatto «cercar» (Inf., i 84) il suo volume. E, infatti, sulla sua scrivania c’erano le pergamene in cui stava trascrivendo le opere di quella «fonte» poetica che spande «di parlar sì largo fiume» (Inf., i 80). Accanto si trovavano i fogli bianchi dell’incipiente Decameron. Voleva comporre un’altra Commedia? In un certo senso sì se si pensa al numero coincidente di canti e novelle, ma decisamente una «commedia umana» – come dopo alcuni secoli ha riconosciuto un fine critico come Vittore Branca – fondamentalmente diversa da quella Divina Commedia, il cui titolo proprio lui Giovanni Boccaccio da Certaldo aveva suggerito nel suo Trattatello in laude di Dante (xiv 185: «gli mostrò dove fossero li tredici canti, li quali alla divina Comedia mancavano»). Dovettero poi passare altri due secoli prima che un intelligente curatore come Ludovico Dolce lo mettesse in bella mostra nel frontespizio dell’edizione stampata a Venezia nel 1555 per i tipi di Giovanni Giolito. Del resto Boccaccio, che a differenza di altri non osò mai fare di Dante un personaggio da novella, sa che il suo Decameron in nessun modo poteva dirsi «sacro», non avendo a esso «posto mano e cielo e terra» (Par., xxv 2).

Rivolgendosi alle «graziosissime donne» (Dec., i Intr. 2), Boccaccio delinea, comunque, fin dal principio il suo libro in forma di commedia nel senso della retorica medievale derivata da quella classica: il Decameron ha, infatti, un «orrido cominciamento» (Dec., i Intr. 4) che serve per fare maggiormente apprezzare il finale positivo e dilettoso promesso già nel Proemio. D’altro canto anche Dante nell’Epistola a Cangrande Della Scala scrive: «Comedia vero inchoat asperitatem alicuius rei, sed eius materia prospere terminatur» (Epist., XIII 29), ‘La commedia invece inizia con l’asprezza di una situazione, ma la sua materia finisce felicemente’. Insomma, se la tragedia è «horribilis», ‘orrida’, alla fine, la commedia lo è all’esordio. E poi parlando della sua stessa opera Dante spiega: «Et per hoc patet quod Comedia dicitur presens opus. Nam si ad materiam respiciamus, a principio horribilis et fetida est, quia Infernus, in fine prospera et desiderabilis et grata, quia Paradisus» (Epist., XIII 31), ‘E per questo è chiaro perché la presente opera è detta Commedia. Infatti, se guardiamo attentamente alla materia, da principio è orribile e fetida, perché è l’inferno, alla fine è prospera, desiderabile e gradita, perché è il paradiso’.

Nel Decameron il «grave e noioso principio» (Dec., i Intr. 2) è la mortifera pestilenza che al solo ricordo è «dolorosa» (Dec., i Intr. 2) e rinnova la paura, ma che deve dare al lettore solo una «brieve noia (dico brieve in quanto in poche lettere si contiene)» (Dec., i Intr. 6), un ‘fastidio’ limitato solo ai primi paragrafi, passati i quali si deve dissolvere sùbito anche lo spavento. Per rappresentare la struttura a mo’ di commedia della sua opera, Boccaccio immagina per metafora una montagna «erta» (Dec., i Intr. 4), come i ponti di Malebolge (Inf., xix 131 e xxiv 63) e i dirupi del purgatorio (Purg., iii 47), ma soprattutto «aspra» (Dec., i Intr. 4), così come «aspro» è il «sentiero» (Dec., i Intr. 7) lungo il quale vuole condurre il suo lettore verso il «bellissimo piano e dilettevole» in coppa al monte (Dec., i Intr. 4). Per ben due volte, dunque, e a poche righe di distanza, viene usato l’aggettivo «aspro», che descrive anche all’inizio della Divina Commedia la «selva selvaggia e aspra e forte» (Inf., i 5), ma si può rilevare pure, in una sorta di triangolazione, il sostantivo «asperitatem» dell’Epistola a Cangrande Della Scala. Sottile, ma tutt’altro che irriconoscibile è, pertanto, la filigrana dantesca.

La guerra del cammino e della pietà che narrerà la mente che non erra

Nel 1348 a Firenze Boccaccio vive in prima persona l’inferno della peste (perse anche alcuni familiari tra cui il padre e la matrigna e alcuni amici come Giovanni Villani, Coppo Domenichi, Matteo Frescobaldi ecc.) e per ben due volte nell’Introduzione alla prima giornata del Decameron si dichiara testimone oculare della virulenza del morbo che si diffonde rapidissimamente da uomo a uomo (esagerando un po’ conta più di centomila morti entro le mura fiorentine tra marzo e luglio) e anche da uomo ad animale, come attesta la scena dei due maiali che, per aver addentato gli stracci di un morto, dopo alcune contorsioni cadono a terra uccisi dalla violenza e dalla rapidità del morbo (cfr. Dec., i Intr. 16-18).

La morte nera era partita qualche anno prima (intorno al 1346 informano gli storici) da oriente o «per operazion de’ corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali» (Dec., i Intr. 8), ‘o per influsso dei corpi celesti o per iniquità delle nostre azioni, mandata dalla giusta ira di Dio per correggerci’.

Boccaccio lascia aperta e irrisolta la questione eziologica, ma non si può non notare nel riferimento alle «parti orientali» (ibidem) l’assiologia dell’Est, che nei mappamondi medievali fondati sullo schema idrografico T-O (la prima lettera si ricava dai mari interni e la seconda dall’Oceano che circonda le terre emerse), stava in alto.

Konrad Miller, Mappamondo orosiano, in Mappaemundi. Die ältesten Weltkarten, VI, Stuttgard, Roth, 1898.

Analogo significato assiologico può avere il tempo, visto che Boccaccio colloca l’ingresso del morbo a Firenze «quasi nel principio della primavera» (Dec., i Intr. 9), e quindi nella «dolce stagione» (Inf., i 43) quando, aveva scritto Dante, «’l sol montava sù con quelle stelle / ch’eran con lui quando l’amor divino / mosse di prima quelle cose belle» (Inf., i 38-40).

Dopo essersi soffermato sulla sintomatologia della peste bubbonica e sugli aspetti igienico-sanitari e dopo aver registrato l’inefficacia di ogni cura (pure i padri della medicina sarebbero stati impotenti), Boccaccio si dilunga soprattutto sulla dissoluzione dei rapporti umani e sulla disgregazione della società causate dal morbo. A colpire l’autore è soprattutto l’abbandono delle cerimonie funebri e delle abituali pratiche del lutto. Un grande poeta secoli dopo scriverà: «Dal dì che nozze e tribunali ed are / Diero alle umane belve esser pietose / Di se stesse e d’altrui, toglieno i vivi / All’etere maligno ed alle fere / I miserandi avanzi che Natura / Con veci eterne a sensi altri destina» (U. Foscolo, Dei sepolcri, vv. 91-95). Nell’aria maligna fiorentina, persa ogni pietas e ogni «corrispondenza d’amorosi sensi», l’essere umano è degenerato di nuovo allo stato ferino.

Parigi, Bibliothèque Nationale de France, Fr. 239, f. 1r. In un cimitero fiorentino vengono seppellite le vittime della peste; la compagnia di sette fanciulle e tre giovani si riunisce nella chiesa di Santa Maria Novella; i dieci novellatori si mettono in viaggio verso la villa di Fiesole.

È compito della brigata delle sette fanciulle e dei tre giovani ristabilire l’umanità perduta e la vita nuova. Ha colpito non pochi esegeti il fatto che, dopo le pagine iniziali, la mortifera pestilenza sparisca dall’orizzonte del Decameron. L’orrido cominciamento non può e non deve avere séguito. Alquanto chiara è la prima regina Pampìnea quando impone a ciascun servo che «per quanto egli avrà cara la nostra grazia […] si guardi, dove che egli vada, onde che egli torni, che che egli oda o vegga, niuna novella altra che lieta ci rechi di fuori» (Dec., i Intr. 101), ‘per quanto avrà cara la nostra regalità faccia attenzione a portarci da fuori soltanto liete notizie, dovunque vada, da dovunque torni, qualunque cosa ascolti o veda’. L’onesta brigata vuole essere immune non solo dalla peste, ma soprattutto dalla degenerazione morale. Quindici giorni dopo, rientrati a Firenze, sembra l’alba di un nuovo giorno.

Parigi, Bibliothèque Nationale de France, Fr. 129, f. 1r. A Firenze infuria la peste, i cadaveri vengono raccolti dalle strade e seppelliti mentre in chiesa viene celebrata una messa; intanto la compagnia dei dieci novellatori siede nel giardino fiesolano intorno alla fontana.

Maravigliosa cosa è a udire quello che io debbo dire

Le pagine della peste del 1348 narrate nel Decameron sono crude e nette, e non a caso sono tornate di moda e spesso ricordate sui giornali, e non solo, nei tempi della pandemia da SARS-CoV-2. L’autore dà l’impressione di aver assistito personalmente ai tragici eventi che narra. E il cosiddetto «realismo» del Boccaccio mostra qui la sua piena densità. Tuttavia la letteratura vive di altra letteratura. Ammessa la testimonianza diretta – del resto non abbiamo ragioni per dubitare della sincerità dell’autore –, la descrizione della peste è intessuta di un preciso modello letterario, l’Historia Langobardorum di Paolo Diacono, pseudonimo di Paul Warnefried (ca. 720 – 799). Il monaco friulano (era originario di Cividale del Friuli) racconta, infatti, la terribile peste bubbonica che colpì l’Italia, e in particolare la Liguria, nel sesto secolo, durante il regno di Giustiniano, da cui prese anche il nome, visto che è nota come “peste di Giustiniano”. L’epidemia viene descritta nei suoi aspetti sintomatologici, ma anche psicologici e sociali, dal momento che Paolo si sofferma sull’isteria collettiva e sulla perdita della pietà verso il prossimo, proprio come secoli dopo fece Boccaccio.

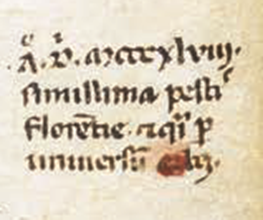

Che Boccaccio conoscesse queste pagine è certo, perché recentemente Laura Pani ha potuto dimostrare l’autografia del manoscritto Harley 5383 (databile tra la fine degli anni Quaranta e gli anni Cinquanta del XIV secolo, cioè ai tempi della composizione del Decameron), conservato alla British Library di Londra. Alla carta 7 recto – in corrispondenza del capitolo quarto del secondo libro dell’Historia Langobardorum, in cui Paolo Diacono descrive la peste di Giustiniano – Boccaccio così annota sul margine destro del manoscritto: «Anno Domini MCCCXLVIII simillima pestis Florentie et quasi per universum orbem», ‘Nell’anno del Signore 1348 una peste molto simile a Firenze e quasi in tutto il mondo’.

Quando all’inizio del Decameron si trattò di raccontare la mortifera pestilenza, ricordi di vita e ricordi di letture sapientemente fusi insieme mossero la sua penna sulla pergamena e generarono, di secolo in secolo, altra letteratura che potesse descrivere pestilenze che il Certaldese non poteva certo immaginare.

Londra, British Library Board, Harley 5383, f. 7r. In corrispondenza del capitolo dell’Historia Langobardorum (II 24) in cui Paolo Diacono descrive l’epidemia di peste dei tempi di Narsete, Boccaccio così annota: «Anno Domini MCCCXLVIII simillima pestis Florentie et quasi per universum orbem», ‘Nell’anno del Signore 1348 una peste molto simile a Firenze e quasi in tutto il mondo’.

Bibliografia

G. Boccaccio, Decameron, a cura di A. Quondam, M. Fiorilla, G. Alfano, Milano, Rizzoli 2013.

F. Cardini, Le cento novelle contro la morte. Leggendo Boccaccio: epidemia, catarsi, amore, Roma, Salerno Editrice 2020.

L. Pani, «Propriis manibus ipse transcripsit». Il manoscritto London, British Library, Harley 5383, in «Scrineum Rivista», IX, 2012, pp. 305-325.

Sitografia

Umana cosa. 700 anni dalla nascita di Giovanni Boccaccio. Puntata 2: Introduzione: la peste e la villa del novellare con M. Fiorilla; ospiti L. Pani, G. Alfano e M. Di Giovanni; ballate scritte ed eseguite da D. Riondino: https://www.enteboccaccio.it/s/ente-boccaccio/page/umana-cosa

Immagini: Riproduzione per gentile concessione dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio

https://www.enteboccaccio.it/files/original/1131/Fr._239_f._1r.jpg

https://www.enteboccaccio.it/files/original/1734/Fr._129_f._1r.jpg

Il ciclo di interventi δέκα λέξεις. Dieci parole per il «Decameron» è curato e scritto da Donato Pirovano.

Di seguito, gli articoli già pubblicati: