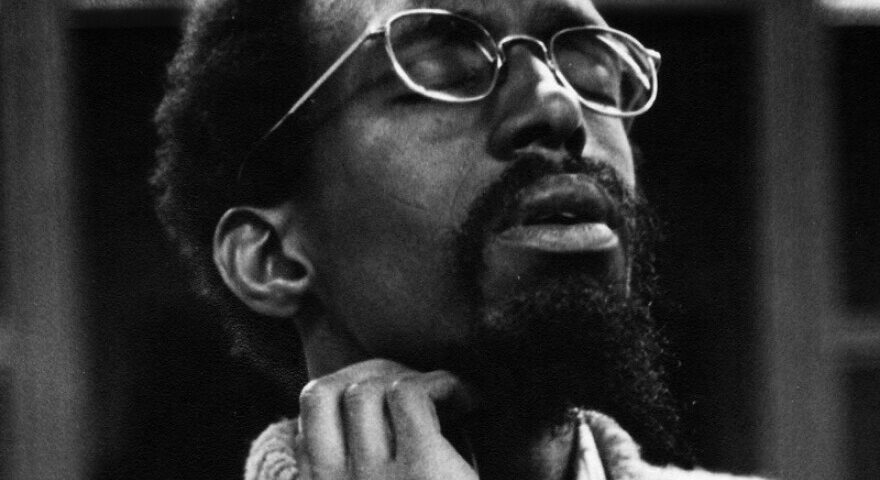

Solo di recente il mondo ha riscoperto Julius Eastman (1940-1990), compositore radicale e figura chiave della scena newyorkese degli anni 70 e 80. Era scomparsa la sua musica come era scomparso lui, tristemente nel nulla a soli 49 anni, dopo anni difficili in cui era rimasto senza dimora in Tompkins Square Park, della sua morte si seppe solamente sette mesi dopo. Tra qualche registrazione d’archivio riemersa e nuove esecuzioni si sta ora riaffermando come uno dei pilastri del repertorio americano, e nell’Eastman Revival si inserisce anche Piano City Milano con uno dei suoi brani più iconici, Gay Guerrilla (1979), a quattro pianoforti (Luca Ciammarughi, Francesco Libetta, Costanza Principe, Alessandro Stella). Oltre all’esperienza potente dell’ascolto, è pretesto per rammentare il senso del pensiero di un pioniere della musica Black e Queer che era eccelso polistrumentista, cantante, danzatore e coreografo e creava musiche volte a smontare le strutture sociali della musica classica. La sua era una sfida quasi provocatoria al rito della cultura americana bianca e a buona parte delle avanguardie. Non era l’unico, ma uno dei pochi afroamericani di quel mondo.

Collaborava con personaggi come Peter Maxwell Davies, Pierre Boulez, Meredith Monk, Zubin Mehta, era tra i fondatori del S.E.M. Ensemble, frequentava il Loft Jazz (con il fratello Gerry) e il punk, era membro di The Kitchen, mentre con amici come Arthur Russell creava hit sotterranee in locali leggendari come l’Environ di SoHo (la sua improvvisazione Praise God from Whom All Devils Grow fu celebrata dal «New York Times») e Paradise Garage. New York all’epoca era dura per la criminalità e il disagio sociale ma c’erano Fluxus, Performance art, Free improvisation, John Lennon e Yoko Ono, Leonard Bernstein, John Cage (che Eastman scandalizzò con un’esecuzione dei suoi Song Books in chiave gay), La Monte Young, Steve Reich, Philip Glass, il Rap. Eastman cantava nei Pagliacci e nel Cavaliere della rosa ma rifiutò un posto nel coro del Metropolitan, proponeva una controcultura fondata sulla lotta per i diritti civili evidenziando le questioni di genere e razziali in un contesto segnato dalla Guerra fredda, dal Reaganismo, dall’Aids. Creò una musica tutta sua, carica, a volte scritta nota per nota, altre volte aleatoria, altre concettuale, sempre avventurosa. Spesso le sue opere iniziano su una sola nota, ripetuta e insistente, aggiungendo una nota alla volta dando vita a melodie dissonanti e trasformazioni progressive, facendo germogliare figure sempre più complesse che ribollono di tensione, fino ad accumulare tutte e dodici le note per poi disintegrarsi. È musica “organica”, in cui la tensione emotiva si fa sempre più intensa, diversamente dalle espressioni minimaliste cui siamo abituati.

Nel 1979 Eastman pubblicava un breve testo intitolato The Composer as Weakling: ricordava che se prima del 1750 la figura del compositore e quella del musicista coincidevano, fossero organisti, musicisti di corte o trovatori itineranti, con Paganini e i grandi virtuosi cominciò una spaccatura tra i due ruoli, e mentre l’esecutore accresceva la sua influenza il compositore si affievoliva, perdendo curiosità e immaginazione, fino a diventare uno smidollato. I compositori avrebbero dovuto riappropriarsi del ruolo di musicisti totali, vitale per la comunità, imponendosi anche come esecutori, di musica propria e di altri autori, proponendo nuove, fresche prospettive su classici più o meno noti. Stay on It, per voce e strumenti, è la dilatazione di una breve canzone pop, le sonorità sono quelle del postminimalismo che sarebbe arrivato oltre dieci anni dopo, e il brano con cui Eastman inizia una Nigger Series che svilupperà qualche anno dopo. Nigger è tutt’altro che un insulto, è parola che contiene tutto l’orgoglio e le rivendicazioni del popolo che i bianchi avevano voluto in catene, che rappresenta colui o colei che va al fondo delle cose, di qualsiasi cosa.

Gay Guerrilla, Evil Nigger e Crazy Nigger furono eseguiti per la prima del 16 gennaio 1980 in un concerto epocale alla Pick-Staiger Concert Hall della Northwestern University con Eastman a uno dei 4 pianoforti. Se oggi i titoli sembrano provocatori figuratevi all’epoca, non vennero neppure stampati sui programmi per il timore di destare scalpore, ma era una necessaria, presa di posizione politica: «What I am trying to achieve is to be what I am to the fullest, black to the fullest, a musician to the fullest, a homosexual to the fullest». Guerrilla sperando che il mondo gay avrebbe acquisito la forza di un guerrigliero pronto a sacrificare la vita per una causa se necessario. Gay Guerrilla risuonerà quindi come un prolungato rituale estatico a Fondazione Prada, nell’ambito di un festival inclusivo che ama presentare al grande pubblico la musica nuova ed esperienze di ascolto che ci si porta con sé per la vita.

Gay Guerrilla

Julius Eastman, Fondazione Prada, 23 maggio. L’autrice, codirettrice artistica di Pianocity, presenta in anteprima il concerto