Domenico Quirico

Già ventiquattro giorni. Prigionieri da ventiquattro giorni dal folgorante disastro del 7 ottobre. È tempo sufficiente perché gli ostaggi di Hamas si sentano poveri e grami come alberi che abbiano ormai dato il loro frutto. Hanno compreso che, anche se torneranno liberi, non potranno mai raccontare quanto è loro accaduto, non sarà possibile che altri, anche le persone che amano e li amano, possano sentirlo come loro, che quei giorni, al di fuori di loro, conservino qualcosa che assomigli a una esistenza concreta. Sono arrivati al punto terribile, quello davvero inumano, in cui sono completamente soli, sono entrati nella deserta immensità della morte dell’anima. Aver tenuto duro, aver conservato coraggio non è servito a niente, nessuno riuscirà mai a condividere la loro sofferenza, quella esperienza. Non c’è più nulla che non sia sé stesso. È peggio che morire. È una di quelle ore quando ogni speranza è spenta.

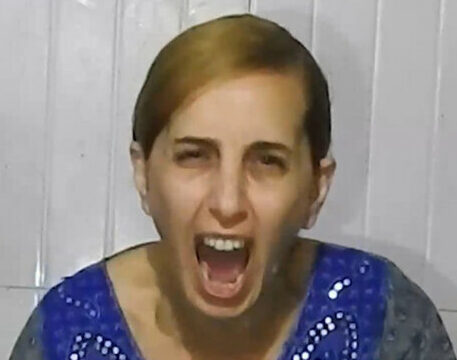

Non fatevi ingannare dalla furia con cui una di loro nel video diffuso ieri da Hamas accusa il governo israeliano di averle abbandonate. Le tre donne hanno la certezza che non usciranno vive di lì. Perché coloro da cui si attendevano la salvezza le hanno già lasciate indietro, archiviate tra i mille e più morti del sabato insanguinato. Anche Israele che non abbandona mai i suoi figli perduti, che cerca per anni anche ombre e cadaveri, questa volta non verrà.

La Storia passerà sulla loro tragedia, la Storia quella grande, delle vendette obbligatorie, dei conti da saldare con il nemico per non apparire deboli e vulnerabili, della geopolitica per cui loro, miseri esseri umani, non sono nulla. La politica le ha già ridotte in frantumi, in cenere sparse al vento.

Solo alcuni prigionieri sono così forti da farsi attraversare per un secondo da questo pensiero, lasciare che li occupi, e poi farlo svanire. Da prigionieri non bisogna mai indugiare sulla parola morte. Bisogna stare immobili nel buco in cui ti hanno rinchiuso, attendere che quel pensiero, la morte, si allontani. Fissare la mente su altro: …quando sarò libero cambierò lavoro, non ho mai avuto il coraggio ma stavolta lo farò… prenderò un gatto che mi faccia compagnia… andrò al palazzo del governo e prenderò a schiaffi Netanyau…

Questa capacità vuol dire che il mondo esterno sta perdendo a poco a poco la sua realtà, ed è un bene, diventa un mondo di sogno dove tutto in qualche modo, in questa quieta agonia, è ancora possibile. Non hai più paura. Ma è difficile, arduo. Riescono a farlo solo i prigionieri più duri, assuefatti al dolore, quelli che un tempo entravano e uscivano dalle prigioni e dai gulag dei grandi totalitarismi del Novecento.

Dietro le parole della donna, con a fianco le due mute, dolenti compagne: «… Netanyau dovevi liberarci tutti, hai promesso di liberarci tutti … siamo vittime del vostro fallimento… nessuno ci ha protetti… ci stai uccidendo, ci ucciderai tutti…», riconosco il momento che arriva in ogni tragedia come questa, quando l’unica rabbia che ti resta, prima di affondare nel pozzo buio di te stesso dove c’è solo silenzio e atonia, è quella che si volge contro coloro che non sono arrivati, che dovevano arrivare. Di cui senti forse il fragore delle bombe che esplodono intorno alla tua prigione. Sanno che si trovano dietro a una porta chiusa che nessuno aprirà.

I terroristi pieni del pus dell’odio che le hanno rapite sfumano nel nulla, il fatto che accettino di immolarsi per una idea conferisce in fondo loro un valore misterioso: chi si sente di disporre della propria morte può sostenere qualsiasi scommessa. Ma loro no, non avevano deciso di immolarsi, di morire.

Per raccontare questa storia ci vuole qualcuno che abbia con le parole un rapporto neutro, non voglio dire innocente, neutro, qualcuno che non abbia paura di toccare una materia umana così pesante, così compatta. La virtù delle parole appartiene alla sfera delle astrazioni. Ma quando si tratta di descrivere fatti così orrendamente ordinari e nudi come la paura di un essere umano in faccia alla morte? Quella delle tre donne, dei loro compagni di sventura, di quelli che muoiono a migliaia in questa guerra di Palestina?

Come ti azzardi! Direte. Ho l’arroganza di tentare quelle parole perché anche io sono passato per quella solitudine, attraversare i giorni, l’oblio, il tran tran della prigione, il mio corpo ha imparato a non muoversi, a non sprecare le forze, a raccapezzarsi, a stringere i denti, estraniarsi, aspettare. Se avessimo la possibilità di riunirci un giorno, io, queste donne, gli ostaggi, ci scambieremmo dei ricordi, potremmo parlare, dando anche alle nostre emozioni più profonde e segrete una razionalità comunicabile. I ricordi per noi diventerebbero esperienze che si possono scambiare.

Ieri Israele ha perso la guerra.