Aretha Franklin – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

1 Luglio 2025

Heidegger oggi: perché l’uomo non è un telefonino

1 Luglio 2025

Tra iperconnessione, ritiro sociale e perdita di senso, si delinea una nuova forma di solitudine affollata che propone una dialettica dell’esposizione come via possibile per ricostruire un legame sociale

In un articolo apparso sul “The Athlantic” lo scorso febbraio, Derek Johnson ha affermato che la solitudine autoimposta potrebbe essere il fenomeno sociale più significativo del XXI secolo negli Stati Uniti. Analizzando ricerche sociologiche e dati statistici dal 1965 ad oggi, riflette sulla attuale e sempre più marcata tendenza al ritiro, sulla privatizzazione del tempo libero e sulla crescente paura dei contatti sociali, giungendo alla conclusione che stiamo effettivamente vivendo nell’anti-social century. Già negli anni Novanta, il sociologo Robert Putnam registrò un fenomeno silenzioso ma profondo, ossia il rallentamento del metabolismo sociale nella società americana. Qualcosa, nel tessuto connettivo della convivenza, stava cedendo, il capitale sociale si stava progressivamente dissolvendo. In Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community

(2000), attraverso moltissimi dati statistici mostrò che gli americani stavano smettendo di associarsi: le assemblee locali si assottigliavano, i comitati e i partiti perdevano slancio, gli spazi pubblici si svuotavano, i club del libro e i tornei di bowling perdevano membri. Non si smetteva certo di giocare a bowling, ma non si giocava più insieme. Nel frattempo, questo fenomeno di ritrazione si è esteso su scala globale – accelerato dalla pandemia e i suoi postumi, radicalizzato dalla condizione di incertezza sempre più profonda del tempo presente –, generando un calo profondo e capillare del senso civico, una stanchezza diffusa dell’essere insieme, un declino di quella fiducia che un tempo teneva coesa la democrazia.

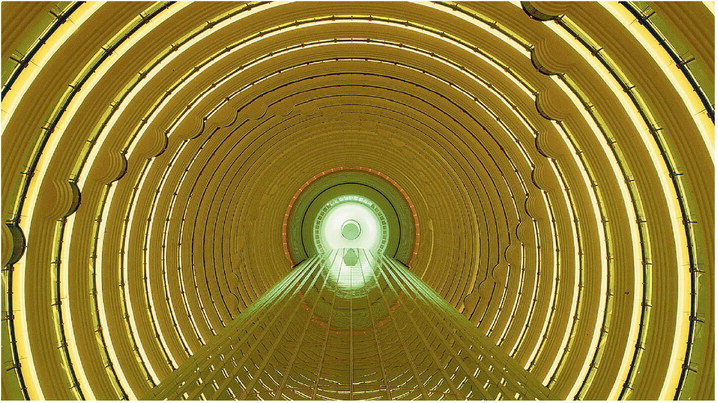

È la nuova geografia soggettiva e collettiva disegnata, fra il resto, dal capitalismo digitale. Da un po’ di tempo, infatti, possiamo svolgere entro la sfera domestica molte delle nostre attività quotidiane: dagli acquisti all’attivismo, dal delivery food all’home banking, dalle riunioni lavorative alle terapie via zoom, dalla meditazione allo studio e alla conquista di diplomi. L’intimità della casa diviene la scena del mondo, il guscio protettivo dove tutto accade, la base sicura nel tempo della quarta rivoluzione globale. L’economia contemporanea non sembra del resto interessata a corpi in relazione nello spazio pubblico: ci vuole connessi ma isolati, attivi ma non insieme, invitandoci pervasivamente a una sorta di introversione performativa. Peter Sloterdijk descrive tale trasformazione come il passaggio dalle sfere pubbliche ( Sphären) alle schiume ( Schäume) di una molteplicità di microbolle d’intimità protetta: involucri immunitari, microsfere relazionali, capsule tecnologiche, dove la soggettività schermata può esplorare in tempo reale una pluralità effervescente di mondi possibili.

Eppure, si tratta di una solitudine digitalmente molto affollata: molta parte del tempo trascorso davanti allo schermo non è, infatti, affatto anti-social. Nella società digitale, la vita è costantemente esposta: visibile, tracciabile, giudicabile. L’altro “smaterializzato” esercita su di noi un’influenza profonda, forse persino più intensa che in passato – perché più immediata, più prescrittiva, più invasiva –, regolando in tempo reale le micro-pratiche del privato. È la nuova forma di un potere anonimo e capillare (il capitalismo della sorveglianza studiato da Shoshana Zuboff ) che registra nel suo grande occhio quel “surplus comportamentale” che si rivela dai nostri dati digitali, trasformandolo in algoritmi a servizio del mercato. Il progressivo spostamento dal mondo fisico a quello digitale, con la corrispondente entrata nel tempo dell’ipercontrollo, sta nel frattempo mostrando i suoi effetti, soprattutto nei sintomi di quella “generazione ansiosa” (Jonathan Haidt), che da circa un decennio viene privata del sonno, frammentata nell’attenzione e soprattutto attraversata dalla paura del confronto corpo a corpo con l’altro. Se il nostro è il secolo più solitario è forse perché l’altro è virtualmente onnipresente – e giudicante. La vita è così mentalmente connessa ed esposta che non ci resta più alcuna energia per uscire.

Nel saggio Passeggiando per le strade di Londra (1930) di Virginia Woolf il desiderio impellente di una matita diviene il pretesto per varcare la soglia di casa e rompere così il recinto oppressivo della propria identità. Il momento migliore per uscire è per lei al calare della sera in inverno, quando non si è costretti a trovare rifugio nell’ombra. « Appena usciamo di casa, in un bel pomeriggio fra le quattro e le sei, ci leviamo di dosso l’io che i nostri amici conoscono, diventando parte di quel vasto esercito repubblicano di pedoni anonimi, la cui compagnia è tanto gradevole dopo la solitudine della propria stanza. La casa e i suoi oggetti sono lo specchio della nostra stranezza e ci fissano alla nostra esperienza, custodiscono la nostra memoria e sono proiezioni della gabbia dell’Io. Ma, non appena una porta si chiude dietro di noi, tutto quanto svanisce. Il guscio protettivo che la nostra anima ha secreto per sentirsi a casa, per darsi una forma che la differenzi dalle altre, si rompe, e di tutte quelle pieghe e durezze non rimane al centro che un’ostrica di percezione, un enorme occhio».

L’esposizione è una vera liberazione, perché è la cifra più propria dei viventi, che sopravvivono rivolti alla luce. Ecco l’entrata fisica sulla scena del mondo, l’inizio di una nuova rappresentazione e visione, che è ogni volta come una seconda nascita, perché ci fa uscire dal chiuso e ci espone sensibilmente alla presenza degli altri. Esistere è infatti ex-sistere, ossia rottura delle acque, emersione dal buio, desiderio di quel fuori che ci costituisce come soggetti, sfidando ogni autoprotezione e paura della vita: « Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà, ma chi la perderà, la manterrà viva» (Lc 17, 33). È come dire, con Hegel, che l’essere umano può trovare la sua identità solo nella perdita della propria identità, ossia rischiando tutto sé stesso nell’aperto del mondo, uscendo dal guscio dell’Io, aprendo le porte della sua capsula immunitaria all’incontro con l’altro. Chi ama la vita, la deve esporre: deve perdere la vita dell’immediatezza virtuale dell’Io isolato, per rischiarla e così ritrovarla nel campo aperto delle esperienze condivise, nel conflitto delle differenze e delle scoperte comuni, nella bellezza delle conversazioni entro il teatro plurale del mondo. Non si tratta certamente di una alternativa, ma di una dialettica; non si può e non si deve semplicemente uscire dal digitale: si ha però sempre più bisogno di una matita – un pretesto, un desiderio del fuori – per rompere il guscio immunitario dell’Io e scrivere storie comuni nello spazio che si apre improvvisamente davanti a noi. Non è un caso che da New York a Milano si stiano diffondendo letture pubbliche nelle librerie e nei locali, nuove forme di associazionismo legate alla manualità o alla natura, incontri frequentatissimi sulla cultura: emerga cioè in molti modi il desiderio di tornare a parlare, a percepire e a fare qualcosa insieme, nel tempo dei santuari domestici.

La vita esposta non è allora soltanto quella visitata dagli algoritmi, marcata dai commenti e scrutata dello sguardo anonimo dell’altro virtuale, ma anche quella liberata nelle possibilità aperte entro la scena del mondo. È questa la tensione che attraversa il nostro tempo: tra alienazione e condivisione, tra sorveglianza e partecipazione. Nell’ambivalenza dell’esposizione si gioca oggi il destino dell’emancipazione.