NEWS

26 Gennaio 2024

Le misure della ICJ per prevenire atti genocidi a Gaza

27 Gennaio 2024«Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο – Et Verbum caro factum est – E il Verbo si fece carne» (Gv 1,14a)

PALAZZO VECCHIO – Sala d’Arme

25 gennaio 2024

Esposizione natalizia “Divini Bambini”

Lectio

“Et Verbum caro factum est. Dio divenne uomo”

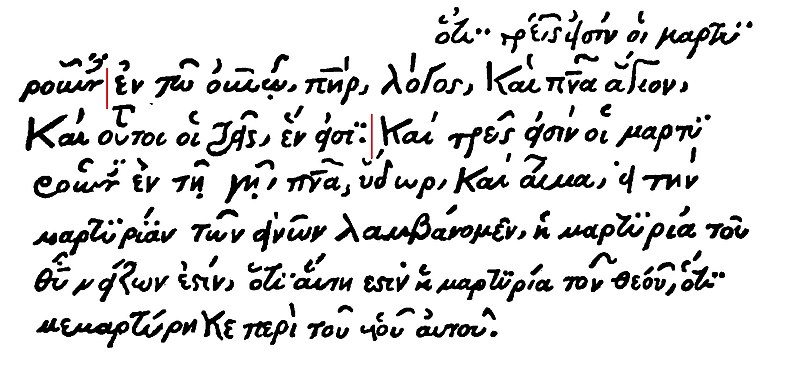

«Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο – Et Verbum caro factum est – E il Verbo si fece carne» (Gv 1,14a). Sono le parole poste al centro dell’inno con cui Giovanni apre il suo vangelo: ne esprimono l’intento e il significato, in particolare quando le si congiunge con le parole che, riecheggiando l’inizio del libro della Genesi e quindi delle intere Scritture sacre, erano per primerisuonate come il fondamento di tutto: «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγοςἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος – In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum – In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio» (Gv 1,1). Il Verbo, la Parola, che la Genesi ci aveva presentato come ciò da cui ha origine tutto il creato – elo stesso Giovanni lo confermerà più avanti (cfr. Gv 1,3) – in apertura dell’inno giovanneo ci viene rivelata essere essa stessa Dio: «καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος – et Deus erat Verbum – e il Verbo era Dio» (Gv 1,1c).

Ebbene, Dio, proprio Dio, proprio lui che è il principio di tutto, Giovanni afferma che si è fatto uomo, anzi, più precisamente, si è fatto carne. Ed è su questa parola, “carne”, che vogliamo riflettere. Una parola di non immediata comprensione per noi, eredi della cultura greca quanto a linguaggio e comprensione del mondo. Ma solo prendendo coscienza di come la visione dell’umano nel mondo greco diverga da quella propria al mondo semitico, potremo apprezzare quanto inaudito sia congiungere tra loro «il Verbo era Dio» con «il Verbo si fece carne».

Una divergenza di visione che ha origine, innanzitutto, in riferimento a come viene compreso il “principio” di tutto. Il già richiamato versetto genesiaco mostra come per il popolo eletto sia impossibile contemplare tale “principio” se non a partire dall’originaria e fondamentale distinzione fra Creatore e creatura: Dio crea; l’uomo è creato nel bene (טוֹב) (cfr. Gen1,31). Non solo, attraverso le figure tipologiche dei progenitori, sappiamo che l’uomo con la sua libertà può sottrarsi a questo rapporto originario col Creatore. La Genesi, riconoscendo all’uomo tale responsabilità in ordine al male, ne afferma la vera dignità, e quindi la sua più grave responsabilità: egli è nella sua interezza “fatto bene”, voluto da Dio nel bene per il bene. Nemmeno il male può cancellare del tutto questa intima e originale relazione Creatore-creatura. Una visione, questa d’Israele, del tutto “eccedente” rispetto ad altre culture semitiche quanto alla stessa cultura greca. Per i popoli “pagani”, il mistero del male che scuote le vite umane è da leggersi non nei termini di una relazione spezzatasi fra Creatore e creatura quanto, piuttosto, in quelli di una primordiale lotta cosmica fra kósmos e cháos, fra bene e male, ideale e materiale: principi paritetici e antitetici in ancestrale lotta. La realtà e l’uomo emergerebbero, nei diversi miti, da questa antitesi primordiale tra potenze positive e negative. Ma laddove bene e male sono forze semplicemente paritetiche non esiste nemmeno un reale “principio”, e anche la dimensione del divino si iscrive entro l’orizzonte di un monismo cosmico movimentato, ciclicamente, solo dalle sue intrinseche polarità in conflitto.

È in tale orizzonte di comprensione della realtà che possiamodescrivere, per sommi capi, il modo con cui il mondo greco pensa l’uomo. È una concezione segnata da un profondo dualismo: la persona umana è il risultato dell’unione di due principi diversi, l’anima e il corpo, ψυχή e σῶμα. Radici di questa visione dualistica dell’uomo le si rintracciano già in Omero e in Pindaro, come pure nei canti orfici. Detto in modo molto sommario, l’anima, proveniente dagli dèi, è una realtà qualitativamente diversa dal corpo, che ne costituisce l’involucro materiale, per certi versi la tomba, e che al corpo sopravvive. Questo divario qualitativo tra anima e corpo giustifica come Socrate esalti l’anima quale sede della conoscenza e della coscienza, realtà immortale che va migliorata mediante la “cura delle anime”. Il dualismo di matrice greca trova il suo apice nel pensiero di Platone: l’anima immortale deriva da Dio e si trova nel corpo come in un carcere, in una unione accidentale e temporanea, in cui il corpo costituisce un peso da cui liberarsi. Tutto ciò che viene dal corpo è sottoposto al mutamento e la materia è all’origine del disordine e del male. Al corpo si può chiedere di farsi strumento dell’anima che, nella sua immutabilità, appartiene al regno degli archetipi. Platone, poi, individua nell’anima tre parti: il νοῦς, l’anima intellettiva; il θυμός, l’anima irascibile, sorgente delle passioni buone; l’ἐπιθυμία, l’anima concupiscibile, da cui provengono le passioni cattive. Pur di origine divina, per Platone l’anima soffre in sé una condizione di imperfezione, da cui va liberata. La visione platonica viene confermata e rafforzata in Aristotele, che la riformula in questi termini: ogni essere vivente è sintesi di anima e corpo (ψυχή e σῶμα), ma nell’uomo a questi due principi se ne unisce un terzo, il νοῦς, l’intelletto, principio di vita intellettuale e immortale.

Questa visione dualista sopravvive, in varie forme, nelle scuole filosofiche e nel pensiero popolare dell’epoca ellenistica, il mondo in cui si colloca, con una sua irriducibile alterità, la predicazione della Chiesa dei primi tempi. La concezione antropologica che abbiamo appena descritto costituisce infatti un approccio all’umano e quindi alla salvezza non privo di conseguenze. La separazione tra anima e corpo è tutta a vantaggio della prima e fa della materia la causa dell’errore e del male. Ma la stessa esaltazione della parte spirituale dell’uomo tende a proporre una sua perfezione chiusa, con esiti di astoricità e individualismo. Siamo ancora nell’ottica della concezione democritea dell’uomo come microcosmo, un tutto concluso in sé, in armonia prestabilita che deve fuggire i mutamenti della storia.

Sarebbe assai lungo mostrare come il pensiero occidentale sia rimasto fondamentalmente all’interno di questa visione antropologica ed essa, attingendo i Padri al platonismo e San Tommaso all’aristotelismo, costituirà il quadro di riferimento anche della riflessione teologica e del linguaggio della devozione. Basti dire che sempre nuovamente il fascino per la sapienza e genialità dei greci, così capaci di restituire da un lato la dimensione tragica dell’esistenza e, dall’altro, così audaci nel rilevare la forza di apertura all’essere dell’umano intelletto, ha dovuto essere ogni volta come purificato e ricollocato entro il solco di quel “principio” che, mentre i greci cercavano, al popolo di Israele era stato rivelato, dal di dentro e attraverso la sua storia.

Altrettanto lungamente ci si potrebbe diffondere su come, una volta messa in crisi la conoscenza di questo “principio” e della fondamentale relazione ontologica Creatore-creatura, ecco che nuovamente sorge il problema di come ri–articolare le dimensioni proprie dell’umano. Con un Dio che viene ridotto a “orologiaio” dai pensatori moderni e quindi, per quanto ammesso, fondamentalmente estraneo al mondo e ai personali destini umani: ecco che l’uomo stesso si fa carico, con le sue forze di pensiero e le sue forze pratiche, di risolvere le contraddittorietà della storia. Basti pensare al positivismo e al marxismo, che pur tentano un superamento del dualismo, ma in direzione riduzionista, annullando lo spirito a vantaggio della materia, con gli esiti che la storia del secolo scorso offre al giudizio di ciascuno.

Anche la riflessione teologica di volta in volta ha corso il rischio di smarrire la comprensione unitaria dell’uomo pur essendo capace di offrirne strade di comprensione meno legate al pensiero greco. Esso divenne il linguaggio che diede corpo alle verità di fede a partire dal II secolo, ma non mancano nella storia della teologia e del magistero segnali che mostrano come l’unità tra anima e corpo sia percepita in senso più unitivo. Mi limito a un solo esempio, che traggo dal decreto Fidei catholicae del Concilio di Vienne (1311-1312), che si occupa esplicitamente dell’uomo. Qui l’affermazione secondo la quale l’anima razionale e intellettuale è «vere», «per se» ed «essentialiter» “forma” del corpo, indica una comprensione dell’uomo tale per cui l’anima tende al corpo e non rifugge, platonicamente, da esso. In termini più semplici, si potrebbe dire che l’anima è “fatta” per il corpo, tende ad esso, come proprio fine. Da tutto questo si comprende come il dogma abbia una capacità di pensare l’uomo ben più profonda dei riduzionismi spiritualistici e gnostici, non poche volte presenti anche nella tradizione teologica.

Per tornare ai nostri tempi, proprio nel secolo scorso il pensiero di ambito cristiano, con autori come Claudel, Péguy o Mounier, è tornato a parlare del “volume totale dell’uomo”, irriducibile a una sola delle sue dimensioni. Il pensiero di questi autori per i quali “la persona” nella sua interezza e irriducibilità costituisce il punto di orientamento fondamentale, ha scarsamente inciso nel pensiero diffuso manifestando, tuttavia, la sua incidenza soprattutto in ambito teologico e raccordandosi positivamente con il ritorno alle fonti bibliche, così da individuare modi nuovi di pensare l’umano e di porlo in relazione con la salvezza.

Ma passiamo ora allo specifico di quella “carne”, compresa a partire non solo dal primo “principio”, quello genesiaco, ma anche dal secondo “principio”, quello giovanneo. Quella “carne” che ci ha non poco sorpresoin Gv 1,14, perché termine che giunge inatteso, dove avremmo pensato di trovare “uomo”, al massimo “corpo”. Entriamo quindi nella concezione antropologica dell’Antico Testamento, di cui le parole del vangelo giovanneo sono eredi. Vi registriamo la prima radicale diversità rispetto al mondo greco-ellenistico: l’uomo, per i libri veterotestamentari non è composto di parti, ma è un tutto indiviso. Questo tutto, questo unico che è l’uomo presenta però diversi aspetti, a seconda della prospettiva in cui lo si considera. Ci viene così proposto un ampio vocabolario con cui si può parlare dell’uomo.

Cominciamo proprio dalla σὰρξ che abbiamo incontrato nel testo di Giovanni. Il termine ebraico corrispondente è בָּשָֹר, un termine che indica progressivamente la parte muscolosa del corpo distinta da pelle e ossa; l’intero corpo umano – per cui il termine בָּשָֹר può tradursi in greco anche con σῶμα –; il cadavere umano ma anche degli animali; tutto l’uomo concreto, nella sua materialità e spiritualità; la parentela di sangue ma anche per matrimonio; l’appartenenza a un popolo; il genere umano; tutti gli esseri viventi; l’uomo come creatura fragile, debole e mortale; l’uomo in quanto non è Dio e in quanto gli si oppone, l’uomo peccatore. L’insieme di questi significati va oltre la separazione di parti nella persona umana: il בָּשָֹר è una forma che può prendere l’uomo e che lo connota su alcune dimensioni di fondo: la materialità, la creaturalità, la socialità, la debolezza.

C’è poi una secondo modo di guardare alla creatura umana ed è definito dal termine נֶפֶשׁ, un termine che in greco viene in genere tradotto con ψυχή, ma mentre nel pensiero greco la ψυχή è una delle due componenti dell’essere umano, nel pensiero ebraico la נֶפֶשׁ sta a significare ciò che è specificamente umano nell’uomo. Provo a riassumere i possibili significati del termine: gola e quindi respiro; vita, anche degli animali; il centro dell’attività emotiva dell’uomo, del suo desiderio, del suo pensiero; la persona umana in quanto responsabile dei suoi atti; l’insieme dei caratteri di una personalità; perifrasi del pronome personale e riflessivo. In sintesi: la vita umana e la persona umana. Il mondo ebraico intende l’uomo nella sua interezza come נֶפֶשׁ, inclusa la dimensione corporea intesa come realtà vivente. Mentre con בָּשָֹר si guarda all’uomo nella sua concretezza storica, con נֶפֶשׁ si intende invece la sua personalità.

Infine, il pensiero ebraico parla dell’uomo usando anche il termine רוּחַ – in greco tradotto di norma con πνεῦμα – ma che, a differenza di בָּשָֹר e נֶפֶשׁ assume più il senso di un attributo della persona umana, per cui se l’uomo è בָּשָֹר ed è נֶפֶשׁ, egli ha unaרוּחַ . Ne è segno anche che di רוּחַ si può parlare sia riguardo a Dio che all’uomo. Dall’originale significato cosmologico di soffio, vento, attraverso quello fisiologico di respiro, la רוּחַ, nella sua accezione antropologica, passa a significare il principio vitale dell’uomo, la vita come dono di Dio, la capacità che Dio ha dato all’uomo per orientarsi verso di lui, ma anche la passione dominante o l’attitudine abituale di una persona, la sua capacità di azione, per poi definire la forza profetica, la sede della sapienza. Riassumendo: la vitalità umana, l’attività dell’uomo, il suo orientamento verso Dio. In quanto appartenente anche a Dio, laרוּחַ è anzitutto laרוּחַ di Dio che si riflette sull’uomo, aprendo la via al concetto di somiglianza tra l’uomo e Dio.

Possiamo concludere questa panoramica sottolineando come l’Antico Testamento, e il Nuovo in quanto di esso ampiamente debitore, concepisce l’uomo come unità. È il cosiddetto monismo antropologico biblico. Le tre denominazioni che vengono usate per indicare la realtà umana ne sottolineano rispettivamente la materialità-storicità, la personalità e la vitalità. E in tutti e tre gli aspetti con cui la Bibbia guarda all’uomo è compreso il legame della persona umana con Dio, con gli altri uomini, con il mondo.

Ci siamo dilungati sull’antropologia veterotestamentaria perché è in essa che dobbiamo collocare la “scandalosa” affermazione del quarto vangelo: «Dio si fece carne». Giovanni ovviamente non ha di fronte a sé le controversie cristologiche dei secoli successivi, i vari modi con cui il pensiero cristiano cercherà di dare ragione dell’unità di divino e umano nella persona di Gesù, sebbene non si possa escludere un intento polemico contro le prime manifestazioni del pensiero gnostico e del docetismo. In tal senso è sostanziale che il Verbo diventi “carne” e non assuma un “corpo”, quasi un rivestimento alla sua divinità, che non lo farebbe davvero uomo, ma solo un Dio in apparenza di uomo.

Ma è anche evidente che, nello scegliere il termine σὰρξ per definire l’evento dell’irruzione del Figlio di Dio nel mondo, il prologo del quarto vangelo opera una scelta ben precisa assumendo, tra i modelli di comprensione dell’umano che il Figlio di Dio fa suo, quello che più di tutti ne sottolinea la dimensione materiale, quella storica, quella della fragilità. E non meno importante è il verbo con cui l’inno descrive questo incontro tra il divino e l’umano, dove non si dice che Dio fece sua la condizione umana, ma avvenne σὰρξ, lui il λόγος eterno accadde, ἐγένετο σὰρξ, si fececreatura, nella relatività del mondo creato, da lui stesso creato. Non a caso Giovanni non utilizza il verbo λαμβάνω, prendere, assumere, bensì γίνομαι, accadere, divenire.

Quello che Luca, l’evangelista narratore, affiderà nel suo racconto della nascita del Figlio di Dio all’emarginazione di un non luogo – «perché per loro non c’era posto» (Lc 2,7) – e alla povertà di una mangiatoia, viene tradotto in linguaggio teologico da Giovanni dando nome al farsi uomo del Figlio di Dio con la parola che più esprime la debolezza umana di fronte all’infinito di Dio, la fragilità dell’uomo nel rapporto con gli altri, la sua concretezza nel misurarsi con le vicende della storia. Se da una parte parlare di un Dio che si fa carne suscita in noi lo stupore perché l’infinito, il Tutt’Altro si è fatto una cosa sola con il piccolo, ciò che è più comune tra gli uomini, non minore stupore suscita il constatare che la debolezza è diventata tutt’uno con l’onnipotenza, la precarietà si è unita all’eterno.

Il mistero prenderà forma nei giorni della vita del Figlio di Dio fatto uomo: dalla povertà della mangiatoia che lo mostra meno che uomo, alla condizione di migrante in fuga dalle minacce del potere; dagli anni, la maggior parte degli anni della sua vita, nel nascondimento di una piccola cittadina della Galilea, lontano dai centri del potere politico e religioso ma vicino alla condizione di chi nel lavoro deve trovare i mezzi della sussistenza, fino ai pochi anni di un intenso spostarsi tra Galilea, Samaria e Giudea accompagnato da un gruppo di pochi uomini e donne in una precarietà che gli farà dire: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo» (Mt8,20 = Lc 9,58); dalla condivisione della solitudine e della conseguente tristezza come prova suprema della condizione umana nel Getsemani (cfr. Mt 26,36-46; Mc 14,32-42; Lc 22,39-46), fino all’esperienza sulla croce della lontananza del Padre – «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46; Mc 15,34) –, la condizione di ogni peccatore, lui che peccatore non era ma, come aveva prefigurato il profeta, «ha spogliato sé stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli» (Is 53,12). La condizione umana, carnale del Figlio di Dio non esclude il suo essere immerso nella condizione estrema della povertà umana, il peccato, da lui non commesso – si preoccuperà di dire la Lettera agli Ebrei: «Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato» (Ebr 4,15) –, ma da lui assunto per farcene liberi, per cui scriverà l’apostolo Paolo: « Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio» (2Cor 5,21).

C’è davvero tutta la vita di Gesù in quel suo farsi carne, nell’accogliere su di sé la debolezza umana, non escludendo da questa neanche la morte. Sarà questa la sua ultima spoliazione, la fedeltà all’umanità mortale. Di questo itinerario da Betlemme al Golgota, e poi però al sepolcro vuoto, offre una ineguagliabile sintesi l’inno della Lettera di Paolo ai Filippesi: dallo svuotamento di sé, riconosciuto come uomo, umiliato fino alla croce, esaltato come Signore a gloria del Padre (cfr. Fil2,5-11).

Per chi è alla ricerca di Gesù la via è tracciata: egli è dov’è il veramente umano, egli è in particolare dove c’è debolezza, fragilità, povertà, emarginazione, perfino peccato e, da ultimo, morte. Lo scenario del mondo offre tanti di questi luoghi, da percorrere con la fede e in cui riconoscere che oltre le apparenze del tempo la storia ha un esito certo: «Gesù Cristo è Signore!» (Fil 2,11).

Torniamo, per concludere, al nostro punto di partenza, a «et Verbumcaro factum est». Unito a «et Deus erat Verbum» può ben essere considerato la sintesi dello specifico cristiano: la fede in un Dio che da assolutamente Altro è diventato uno di noi, l’Altissimo si è fatto uomo; ma non genericamente uomo, bensì uomo nella condizione fragile dell’umanità, quella che la parola “carne” esprime nell’antropologia biblica. È una convinzione non solo del quarto vangelo, ma condivisa da tutto il pensiero neotestamentario. La ritroviamo nelle parole con cui Paolo apre la Lettera ai Romani: «il Figlio [di Dio], nato dal seme di Davide secondo la carne» (Rm 1,3), e che poi esplicita nella sua dimensione “scandalosa” quando nella stessa lettera afferma che «mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, [Dio]ha condannato il peccato nella carne» (Rm 8,3). La fragilità umana che giunge fino alla morte diventa lo strumento con cui il Figlio di Dio salva l’umanità dall’altra fragilità che l’affligge, il peccato.

Eternità e onnipotenza, da un lato, fragilità e mortalità, dall’altro, sono due realtà che difficilmente possono essere colte simultaneamente, in quanto ciascuna sembra essere la negazione dell’altra. È qualcosa di impossibile da pensare, ma che si è reso possibile, si è fatto “evento”, “avvenimento” concreto, solo e unicamente per amore, per desiderio di Dio di condividere tutto con la sua creatura.

La carne rimane, dunque, qualcosa di fragile e di mortale, ma contemporaneamente dice un amore che è condivisione totale. Il Verbo di Dio ha fatto propria la carne; questo non narra soltanto il momento iniziale della vita di Gesù, la sua nascita “al freddo e al gelo” – come è ben espresso in uno dei canti natalizi più tradizionali – ma tutta la sua esistenza. Come afferma la Costituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, egli «ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo» (GS,22).

Da quell’evento in cui il Verbo si è fatto carne, Dio ha pienamente a che fare con ogni aspetto che riguarda la condizione umana. Anzi, ciascuno, proprio nel seguire Cristo, diventa più sé stesso; è affermato ancora nella Gaiudium et spes: «Chiunque segue Cristo, l’uomo perfetto, diventa anch’egli più uomo» (GS, 41). Tale sequela non avviene a prescindere dalla carne, come se quest’ultima rappresentasse una componente umana da censurare per permettere alla persona la pienezza del gaudio. La sequela avviene proprio attraverso la propria carne, che è e continua ad essere esperienza di fragilità, ma una fragilità che è stata assunta, fatta propria dal Figlio di Dio.

La formula giovannea che abbiamo preso come punto di partenza della nostra riflessione, offre così uno sguardo nuovo, sia su chi siano l’uomo e la donna, sia su chi sia quel Dio che si è rivelato pienamente in quel bambino fatto di carne.

La gloria divina non ha le fattezze della potenza, dell’imperio, della forza, ma quelle della debolezza e della fragilità. Perché sta proprio qui la gloria di Dio: non una realtà misteriosa che dobbiamo saper scorgere oltre la carne, ma la realtà di un Dio che è amore e che per amore dell’uomo si fa uomo. La gloria di Dio è l’amore, che Gesù mostrerà fino alla croce e che ci chiede di condividere tra noi come unico modo per essere davvero uomini e donne: questa è la grazia che ci è data e la nostra autentica verità.

Giuseppe card. Betori

Arcivescovo di Firenze