L’età moderna si apre con una Riforma, quella di Lutero, e continuamente è impegnata in pratiche riformistiche, o riformatrici. I suoi equilibri economici e sociali sono instabili, e quindi la sua politica è sempre all’opera per assestare, cioè per riformare, la società. Se c’è una linea comune di questo impegno, è che le riforme hanno l’obiettivo di costruire sistemi politici e sociali sempre più adeguati ai presupposti chiave della modernità: libertà e uguaglianza dei cittadini, razionalità e trasparenza della vita pubblica, eliminazione di oppressioni e autoritarismi. La riforma è una prassi intrinsecamente progressista che ha come nemico lo status quo, la conservazione di istituzioni non ispirate ai principi razionali della modernità, e ha come strumento lo Stato. Ed è chiaramente sorella, e concorrente, di un’altra prassi razionalizzatrice, la rivoluzione.

È riformatore l’illuminismo, che alla metà del XVIII secolo spinge i monarchi assoluti a combattere il potere politico della Chiesa, e dei gesuiti in particolare; e che, tra le altre richieste, esige la riforma dei codici penali – Beccaria dà il più grande contributo italiano all’Europa della ragione -. Quello che non hanno fatto le riforme sarà poi fatto, più radicalmente, dalla Rivoluzione francese e dai suoi esiti, che nel corso del XIX secolo daranno il potere alle borghesie, ormai in grado di realizzare il loro progetto di società e di Stato, la loro razionalizzazione del mondo.

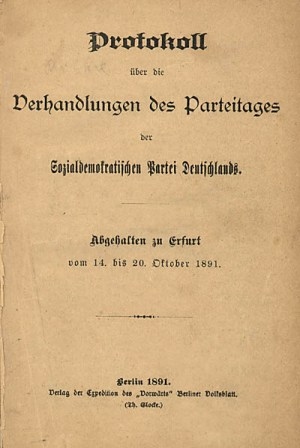

Che diventa a sua volta uno status quo da rovesciare, perché carico di contraddizioni, agli occhi delle forze del socialismo, e del marxismo. È all’interno del movimento socialista che il riformismo si presenta come un’alternativa rispetto agli impulsi rivoluzionari rimasti dentro il socialismo anche dopo l’allontanamento degli anarchici maturato nella Prima internazionale (1864). Si deve a Eduard Bernstein la principale teorizzazione del riformismo, che egli nel Programma di Erfurt (1891) individuò come la via più realistica verso il socialismo in Germania: cioè lo sviluppo e la realizzazione pratica – attraverso riforme per via parlamentare – delle potenzialità democratiche implicite nella civiltà borghese e nello Stato. Il riformismo, essenzialmente socialdemocratico, esige di essere accompagnato da una fondazione teorica, il revisionismo, che liberi il marxismo dall’errore di concepire il socialismo come un destino necessario della storia umana, e che lo reinterpreti come un ideale etico da raggiungere. Ma questo gradualismo, e questa conciliazione con lo Stato (non come è, ma come può essere), non sono segno di moderatismo: l’obiettivo resta il socialismo. Il riformismo è una strategia progressista che rinuncia alla rivoluzione solo perché la trova impraticabile. Coniuga idealismo e realismo, quindi; ma le sue analisi vogliono essere radicali quanto quelle dei rivoluzionari – il contrario del radicalismo non è quindi il riformismo, ma il moderatismo (o la superficialità) –.

Il riformismo fu oggetto di aspri attacchi da parte di personalità come Kautsky, Rosa Luxemburg e lo stesso Lenin. La scissione fra riformismo e rivoluzionarismo attraversò anche la storia del socialismo italiano: Mussolini e Turati, Nenni e Saragat, si contrapposero (in tempi e in modi diversi) su questa linea di frontiera. Le riforme furono anche il tema, ovviamente, della nostra politica repubblicana: il centrosinistra tentò le “riforme di struttura” (con tanto di programmazione economica), guardato con scetticismo ma anche con curiosità da Togliatti, il quale tenne il Pci lontano sia da ipotesi rivoluzionarie (il suo obiettivo strategico era la “democrazia progressiva”)quanto da un esplicito riformismo, che politicamente coincideva con la socialdemocrazia ma che era impronunciabile perché inaccettabile dall’Urss e dalla stessa base del partito. Eppure, il Pci dove governava a livello locale produsse risultati tipicamente riformistici, in continuità col vecchio riformismo socialista; e anche la corrente riformistica interna al partito assunse piuttosto il nome di “migliorismo”, ponendosi appunto l’obiettivo di migliorare il sistema capitalistico.

Naturalmente, è esistito un filone di riformismo democratico borghese, esterno al mondo socialista; animato dal proposito di allargare la cittadinanza e di rimuovere le più evidenti cause di ingiustizia e di inefficienza sistemica, questo riformismo ha trovato realizzazione nel New Deal di Roosevelt, e, nel secondo dopoguerra, è stato l’asse intorno a cui diverse famiglie politiche – liberali, cristiano-sociali, socialdemocratici – hanno costruito lo Stato sociale, la società del benessere garantita dallo Stato e dalla sua burocrazia. In questa circostanza la riforma, con il suo spirito di inclusione e di giustizia sociale, non doveva sconfiggere la rivoluzione (il socialismo reale restava un nemico strategico), ma aveva come principale avversario il conservatorismo, i difensori reazionari dell’arretratezza. Dello spirito progressista e razionalistico di questo riformismo è espressione l’art. 3 della nostra Costituzione, che affida alla repubblica (alla politica istituzionale) il compito di rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Che ciò sia avvenuto solo in parte è vero, che possa avvenire nell’attuale contesto economico e politico è dubbio, ma che sia un dovere, un obiettivo da perseguire, è scritto nel Dna della repubblica,nella sua costituzione pienamente “moderna”, progressista e universalista, in cui ancora una volta riformismo e radicalità vanno insieme.

Ma il riformismo ha conosciuto, come termine del linguaggio politico, un’ulteriore utilizzazione. Esaurita la spinta propulsiva della Rivoluzione d’Ottobre, caduta l’Urss, negli ultimi vent’anni del XX secolo è parso a una parte della sinistra che fosse venuto il momento di riformare le stesse riforme democratiche del secondo dopoguerra. Sulla scia di un politico laburista come Blair e della sua eminenza grigia, Antony Giddens, e di un socialdemocratico come il Cancelliere tedesco Schroeder, si è affermata una linea liberal, o riformista (che ha attuato riforme dette “coraggiose”, perché impopolari) volta a smantellare in parte quelle che sembravano le rigidità dello Stato sociale, a rendere elastiche le difese dei diritti dei lavoratori, e ad assecondare così la nuova forma del capitalismo, il neoliberismo, nelle sue esigenze di flessibilità e di dinamismo economico-sociale: il che a medio termine avrebbe comportato vantaggi per il sistema-Paese e quindi per tutti.

Anche in questa circostanza si è trattato di modificare lo status quo, ma le riforme in questo caso erano pensate per adattare i cittadini all’economia, e non l’economia ai cittadini. E ciò nasceva, ovviamente, da un’analisi, in cui ancora una volta idealismo e realismo si mescolavano: l’insostenibilità dello Stato sociale e delle sue derive assistenzialistiche e clientelari, e la necessità di conciliare la politica con la nuova forma dell’economia suggerivano di cedere sulla sicurezza sociale per guadagnare sul lato del dinamismo e dell’innovazione. Una linea ormai lontana dalla tradizione socialista, che ha portato questo riformismo a esperienze controverse – in Italia, l’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori ne è stato l’esempio più clamoroso – e che lo colloca in prossimità del neoliberismo, di cui condivide il destino: quando questo mostra le proprie instabilità e contraddizioni strutturali, anche il riformismo diviene una bandiera minoritaria, esposta alle contestazioni più o meno veementi di coloro che dentro quel modello non trovano posto. Alle quali risponde con l’accusa di populismo, innescando così un cortocircuito polemico senza fine.

Di fatto, il riformismo, anche in questa forma, non è meno radicale della protesta che lo fronteggia: se per “radicale” si intende la capacità di scendere alle radici di un problema, anche il riformismo pretende di esserlo; e d’altro canto anche le analisi che si vogliono più radicali non potranno non passare, se si affermeranno elettoralmente, attraverso la via parlamentare delle riforme, dato che la rivoluzione non sembra alle porte. Non si tratta di opporre radicalismo e riformismo, quindi, ma di comprendere, al di là dei nominalismi, che quello che oggi si definisce riformismo e quello che si definisce radicalismo sono in realtà analisi molto differenti – in cui idealismo e realismo si combinano in percentuali diverse – del medesimo nucleo problematico: il rapporto di potere fra economia e politica. In pratica, la differenza fra i due approcci verte infatti su due diverse risposte alla domanda “quanto si può esigere dalla politica e dalla sua forza democratica, e quanto si deve concedere alla economia e alle sue esigenze”? La risposta corretta non sta in un’etichetta o in un’altra, ma nella capacità di analisi e nel concreto radicamento sociale delle diverse prassi politiche: se la sinistra vuole mostrarsi viva e vitale dovrà lasciar cadere gli slogan, e passare dalle parole ai concetti, per definire identità e obiettivi. La vaghezza, la pigrizia verbale, la verbosità polemica, non sono un buon viatico per iniziare la rincorsa della destra.