Svolte a destra

2 Febbraio 2025

Merkel, mirtilli, libertà e dignità

2 Febbraio 2025CHIASSO

Nel pensiero di Adriano Olivetti, fabbrica, città e società sono rette dall’equilibrio degli elementi di verità, giustizia, bellezza e amore. Credeva che solo la presenza di queste «forze spirituali» avrebbe consentito il superamento della «crisi politica e sociale del mondo occidentale». Tra le quattro la bellezza, pur da noi diffusa, la considerava «avulsa dalla vita delle Comunità nazionali – come scrisse nel 1959 in Città dell’uomo – giacché la comprensione artistica sembra essere il privilegio di una piccola classe». Occorre tenere a mente questa visione ideologica quando si visita al Centro Culturale Chiasso m.a.x. museo la mostra dell’artista e grafico Giovanni Pintori (1912-1999). Pubblicità come arte (fino al 16 febbraio), curata da Chiara Gatti e Nicoletta Ossanna Cavadini e coprodotta con il MAN di Nuoro (dove si trasferirà dal 21 marzo al 22 giugno). È, infatti, inscindibile l’impegno profuso da Adriano (direttore della Società Olivetti nel 1932, poi presidente nel ’38), di espandere e consolidare l’egemonia tecnologica e industriale dell’azienda di Ivrea tramite la sua comunicazione visiva e pubblicitaria, collocata in una posizione centrale che va oltre gli aspetti commerciali del prodotto, per riguardare più in generale la strategia culturale e sociale.

Pintori (Tresnuraghes, 1912 – Milano, 1999) approda alla Olivetti dopo il diploma conseguito all’ISIA (Istituto Superiore per l’Industria Artistica) di Monza, dove poté iscriversi grazie a una borsa di studio. Nel 1928 era salpato da Olbia con il suo compagno di studi Salvatore Fancello, mentre nel ’31 li raggiungerà anche Costantino Nivola. I «Tre sardi» sono uniti dal carattere riservato e da un’educazione scolastica segnata dal saper fare proprio della cultura materiale isolana. Come scrive Mario Piazza in catalogo (Silvana Editoriale), sono decisivi per il giovane Pintori gli incontri a Nuoro con il fotografo Piero Pirari e il pittore Giovanni Ciusa Romagna, che lo orienteranno artisticamente. Dall’ingresso alla scuola-laboratorio monzese all’impiego stabile nel 1938 all’Ufficio sviluppo e pubblicità della Olivetti, egli accumula una serie di esperienze rilevanti, quali la collaborazione (chiamato da Giuseppe Pagano) agli allestimenti della Mostra dell’Aereonautica a Milano (1934), della Mostra della Montagna (’35) a Torino, e del Piano regolatore della Valle d’Aosta (’37) a Roma, nella galleria di Pier Maria Bardi.

La redazione consiglia:

All’anno dell’organizzazione di quest’ultima è possibile far risalire il primo contatto di Pintori con l’Olivetti. Prima di occuparsi della grafica pubblicitaria, però, gli fu chiesto il disegno della fresatrice-pialla FP-2 per il marchio OMO: fu la sola occasione in cui seppe dimostrare «l’abbandono di criteri tradizionali» per ideare una macchina dal «carattere nuovo». In merito alle capacità manuali del designer oristanese, Libero Bigiaretti scrisse che se lo si fosse immaginato come un novello Robinson Crusoe, messo in grado di recuperare «aggeggi metallici, un po’ di ferraglia, cavi e bulloni», sarebbe stato «capacissimo di costruirsi un’automobile» per esplorare l’isola deserta dov’era naufragato. Tutto ciò per sostenere che Pintori non era certo un «gran meccanico» ma solo «un artista che capisce le macchine, che riesce a mettersi in comunicazione con loro attraverso l’esperanto del disegno».

Per intendere di quali elementi sia composto il suo lessico grafico, la mostra ticinese offre prove eloquenti. Ossanna Cavadini individua tre fasi creative del lavoro pintoriano. La prima fase, tra il ’37 e il ’39, corrisponde al passaggio dagli stilemi novecenteschi a un diverso «clima compositivo» dove il calamaio, ad esempio, si trasforma nel vasetto per tenere una rosa, sostituita la penna con la macchina per scrivere (Olivetti Studio 44, 1939). Della figura della dattilografa, sensuale (Schawinsky) o rapita dalla novità del prodotto (Dudovich), Pintori fa sopravvivere solo le mani, disegnate o in fotografie retinate, accanto a combinazioni di font tipografici e dettagli meccanici (Olivetti Studio 42, 1940). Dichiarerà nel 1972 che all’epoca aveva adottato «un linguaggio grafico che si opponeva al gusto della stilizzazione banale che costituiva la regola della tecnica pubblicitaria di allora», aggiungendo: con la campagna della Studio 42 nacque «la fisionomia della pubblicità Olivetti».

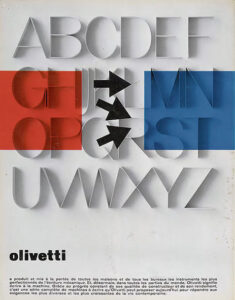

Giovanni Pintori per la Olivetti: copertina Olivetti, 1964

La seconda fase (1940 – ’49), si distingue per una maggiore semplicità della composizione e rigore del lettering. Con il collage e la fotografia, l’immagine della macchina si presenta in primo piano su sfondi naturalistici oppure scompare per lasciare il posto a poetiche invenzioni (Pallottoliere, ’46-’47) o pattern numerici (Numeri, ’49). Infine la terza fase, tra il 1950 e il 1960, la più prolifica e ricca di progetti, che la mostra illustra con una quantità eccellente di documenti tra bozzetti, manifesti, lettere, dépliant, ecc. Pintori, quarantenne, approda a una convincente «sintesi iconica» che esprime con linee e frecce dai colori primari. I grafismi emergono dal fondo bianco per registrare (metaforicamente) i tracciati dei movimenti fisici degli impiegati: in alcuni casi segnano le superfici dello spazio ufficio – che sempre più evolve in direzione dell’efficienza tecnologica e produttiva –, in altri schematizzano i componenti industriali della macchina (Olivetti 82 Diaspron, 1958-’62).

Lo ‘stile Olivetti’ di Pintori, costruito in trent’anni di carriera, termina nel 1967, sette anni dopo la morte improvvisa di Adriano, a causa delle divergenze con la nuova dirigenza aziendale. Il grafico aprirà a Milano un suo studio di pubblicità e avrà tra i suoi clienti marchi come Pirelli, Merzario, Ceramiche Gabbianelli e diversi altri. Proseguirà a dipingere i soggetti della sua terra natia, essendo la pittura la passione «segreta» (Emilio Sereni) che egli coltivò accanto alla grafica, sempre studiata nel suo linguaggio autonomo, esente da «tentazione pittorica»: perché nella quotidiana «scoperta di qualcosa di nuovo», come confidò, si possa sempre con parole e immagini «spostare avanti una bandierina ideale».