Al Pac di Milano video e foto dell’iraniana raccontano la nostalgia per il suo Paese perduto e la scoperta di una nuova identità femminilediAndrea Contin

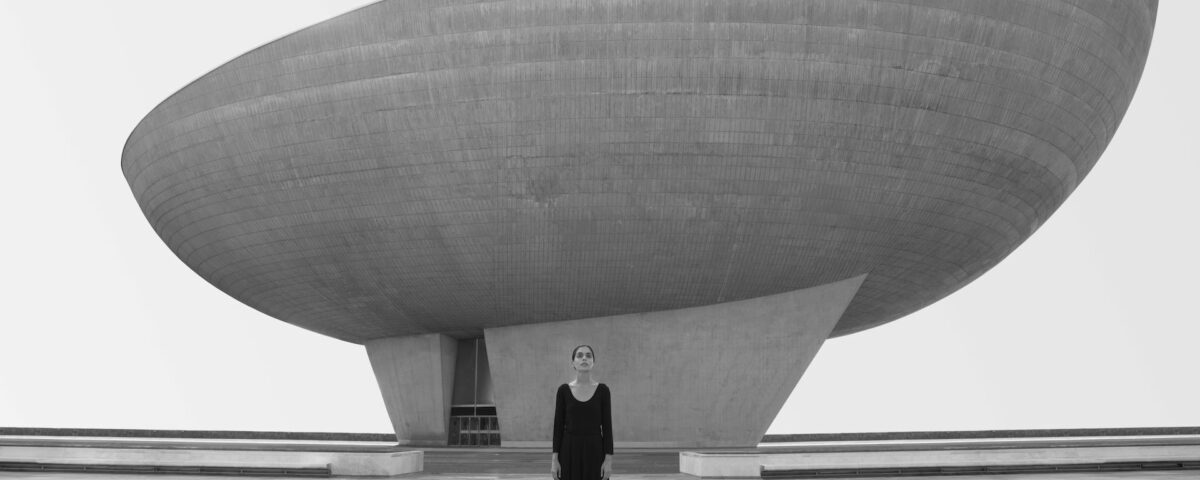

Nell’articolato allestimento di Body of evidence – la prima grande retrospettiva italiana dell’artista iraniana Shirin Neshat a cura di Diego Sileo e Beatrice Benedetti al Pac di Milano fino all’ 8 giugno – figure femminili emergono come apparizioni rituali, evocative e sfidanti, danzando nel silenzio rotto da suoni ipnotici, recitando poesie con occhi immobili e pieni di luce. Presenze che hanno i volti delle Women of Allah, velati e inscritti dalla calligrafia persiana che gridano la loro complessità attraverso la poesia di Forugh Farrokhzad, la grande poetessa persiana che cantava la disperazione di una donna intrappolata dall’oppressione del dominio maschile. Che hanno il volto di Medea, mito inquieto, archetipo tragico della donna che non si sottomette, che non accetta le ingiustizie e i ruoli imposti dalla società. Che hanno lo sguardo antico e barbarico di Pier Paolo Pasolini la cui Medea, interpretata da una Maria Callas muta e sacrale, sembra vibrare nello stesso registro. Voce interiore che si fa immagine, donna come portatrice di una ferita cosmica, rito come narrazione alternativa al logos dominante.

Neshat ha lasciato l’Iran poco prima della rivoluzione del 1979e non potrà più farvi ritorno. È da quello strappo che nasce la sua arte. La lontananza forzata, il silenzio imposto, la nostalgia non solo di un luogo ma di un possibile sé. Tutto il suo lavoro è attraversato da questa tensione, da un lato la denuncia, dall’altro l’evocazione lirica di un’identità femminile che resiste pur non potendo parlare a voce alta. Ed èper questo che il suo lavoro è un’eco che si propaga nel cuore stesso delle rivolte. Le donne che oggi in Iran si tolgono il velo in pubblico come risposta alla morte di Mahsa Amini – uccisa nel 2022 dalla polizia morale per un ciuffo fuori posto e divenuta suo malgrado emblema universale dell’oppressione femminile – portano nei gesti lo spirito cheNeshat ha saputo trattenere e trasmettere in immagini che diventano bandiera di unità e forza collettiva.

Le figure femminili di Neshat, come la Medea pasoliniana, abitano un tempo altro, in cui il dolore non è più solo personale, ma politico e sociale. E come nella tragedia greca, ogni sussurro diventa oracolo, ogni gesto un atto sovversivo, ogni azione un archetipo. Sia Neshat che Pasolini si muovono, con la stessa tensione verso il sacro e il collettivo, in territori in cui l’immagine non illustra, ma incanta. La loro è una grammatica antinarrativa, dove il corpo è il verbo, il volto il luogo dell’epifania. In Medea, Callas non ha bisogno di parlare: è lo sguardo che compie il rito. Così, nei video di Neshat, la donna non recita, ma incarna. E ogni fotogramma è un gesto liturgico.

Come in Turbulent, video installazione del 1998 in cui, su due schermi contrapposti, da una parte un cantante maschio si esibisce davanti a un pubblico anch’esso maschile composto e attento, mentre dall’altra una donna sola, nel vuoto di una sala senza spettatori, emette un canto spezzato, arcaico, quasi primordiale. La separazione fisica tra i due mondi diventa immediatamente politica, il canto femminile è potente ma confinato all’assenza, l’uomo ha il palco, la donna l’eco. Eppure, è proprio nel vuoto che dilaga l’emozione. Il canto della donna, cristallino e dolente, scuote lo spettatore con una forza quasi fisica. Non ci sono parole, ma l’empatia è totale e il pubblico reale, quello in sala, si trova dalla parte del vuoto, del margine, e lì si riconosce. È questa la forza “ poetica e politica” di Neshat, come lei stessa la definisce. Capovolgere il punto di vista, costringere chi guarda a prendere posizione, senza retorica, attraverso il sentimento condiviso.

Certo, non tutto nella mostravibra con la stessa intensità e l’estetica dell’artista rischia in parte di soffrire di una certa ripetitività formale, come se quel gesto, tanto potente all’origine, oggi si fosse un po’ svuotato per eccesso di esposizione. Eppure, anche in questa reiterazione si coglie una coerenza etica: Shirin Neshat non rincorre la novità a tutti i costi, ma custodisce una visione, la rilancia, la scolpisce nel tempo. Ieri come oggi, le sue donne non parlano per chiedere pietà, ma per affermare un altro modo di stare al mondo, con fierezza e dolcezza, con la consapevolezza tragica di chi ha visto l’esilio diventare condizione universale. E proprio come Medea, che brucia tutto per non tradirsi, non cercano salvezza, cercano verità. Anche quando fa male, anche quando nessuno ascolta.