Energia e finanza: due sfide per il futuro dell’Italia

2 Luglio 2025

UGK (Underground Kingz) – Int’l Players Anthem (I Choose You)

2 Luglio 2025La risposta dei sindacati sulla “strumentalizzata” rimozione dell’opera maleodorante di Ahmet Güneştekin alla Galleria Nazionale di Roma

L’installazione “Picco di memoria” dell’artista turco continua a far parlare di sé. Infatti, a seguito della notizia pubblicata sulla richiesta di ispezione delle opere invalidanti per il personale museale, ora arriva la risposta congiunta dei sindacati

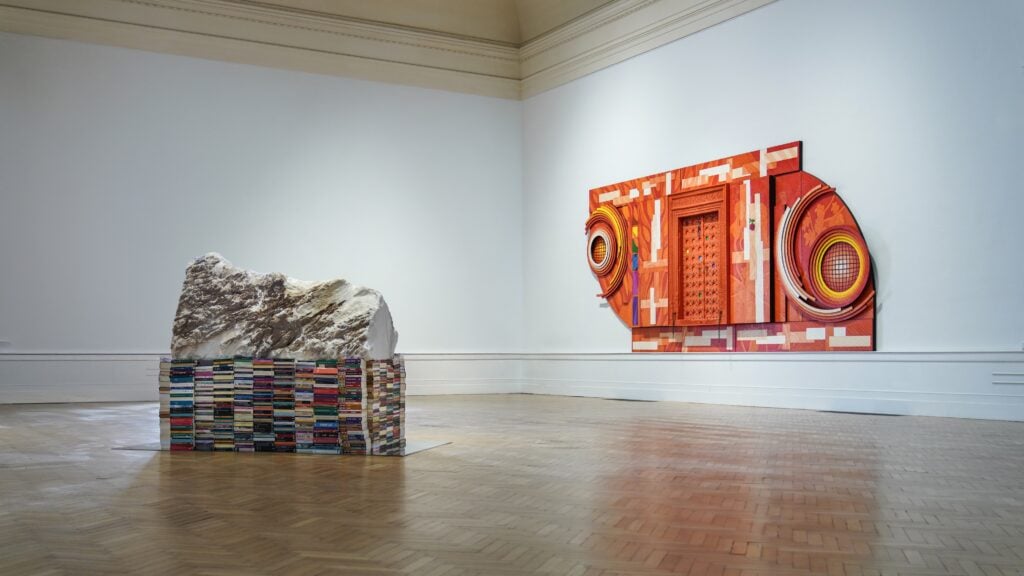

Ha da poco inaugurato negli spazi della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma Yoktunuz/Eravate Assenti, la mostra dell’artista Ahmet Güneştekin(Batman, 1966), a cura di Sergio Risaliti e Paola Marino (con la direzione organizzativa di Angelo Bucarelli) e visibile sino al 28 settembre 2025.

Tra sculture, dipinti e installazioni monumentali che animano il percorso espositivo viene a mancare Picco di memoria, la grande opera che ricorda eventi tragici e massacri, che avrebbe dovuto far da padrona nella Sala delle Battaglie del museo. Purtroppo il forte odore e il sopraggiungere di malesseri fisici ha portato il personale museale a scrivere alla direzione tramite i sindacati per far ispezionare l’opera d’arte e verificarne la compatibilità con “la salute pubblica”. Dopo aver pubblicato la notizia, i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno deciso di rispondere ad Artribune con una dichiarazione unitaria, sottolineando la perplessità sulla “strumentalizzazione esercitata prima dall’artista e poi da alcune sigle sindacali”, sulla rimozione dell’opera Picco di memoria.

La lettera dei sindacati sulla rimozione dell’opera di Ahmet Güneştekin alla GNAMC di Roma

“Esprimiamo vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea per le difficoltà lavorative che stanno affrontando in questo periodo e per gli articoli comparsi sulle riviste di settore, relativamente alle vicende legate alle installazioni della mostra ‘Ahmet Güneştekin YOKTUNUZ’”, si legge nella dichiarazione dei sindacati inviata ad Artribune. “Crediamo non solo che la salute e sicurezza sul luogo di lavoro siano elementi prioritari da attenzionare nell’attività sindacale, ma anche che decenni di lotte sindacali abbiano creato una classe di lavoratori più consapevoli dei loro diritti. Per questo, a seguito delle segnalazioni del personale rispetto all’opera che emanava un odore di difficile sopportazione abbiamo ritenuto necessario segnalare la situazione alle autorità sanitarie competenti per chiedere un’ispezione al fine di valutare la compatibilità delle condizioni con la prestazione lavorativa e/o con quali eventuali prescrizioni e con la permanenza dell’utenza che visiterà la zona, anche a tutela della salute pubblica. È evidente, e pertanto scontato, che sono solo le Istituzioni preposte a valutare se una sostanza presenta condizioni di tossicità o di rischio e a indicare prescrizioni ove necessarie. Non si tratta di allarmismo, si tratta di valutazione dei rischi e serietà nell’ambiente di lavoro. Tra l’altro ci ha dato indirettamente ragione la Direzione del Museo che, dopo tentativi falliti di aerazione del settore, ha deciso di chiudere la zona al pubblico e rimuovere l’installazione, trasformandola in un’opera diversa”.

La “strumentalizzazione” sulla rimozione dell’opera “Picco di memoria” alla GNAMC

“Ci ha lasciato perplessi sia la strumentalizzazione esercitata prima dall’artista e poi da alcune sigle sindacali, così come spiace constatare che la stampa abbia denigrato e ridicolizzato i lavoratori della Galleria, tacciandoli di snobismo, mentre abbia dato largo spazio alla propaganda dell’artista, diffondendo un quadro distorto della vicenda”, si legge nella lettera. “Sappiamo tutti bene che le scarpe che dovrebbero ‘puzzare di povertà’ non sono usate e logore, ma scarpe nuove di zecca intrise di una non specificata sostanza il cui forte odore ha causato condizioni di malessere anche tra i visitatori del museo. Così come la certificazione di non tossicità di cui è in possesso l’artista è rilasciata da autorità turche e non del nostro Paese e fa riferimento a scarpe ‘gialle e rosse’ mentre l’opera della GNAM coinvolgeva solo scarpe nere: ci appare, quindi, quantomeno incompleta. Ci riferiamo anche all’articolo apparso qui su Artribune a firma di Valentina Muzi per il quale abbiamo tempestivamente chiesto una rettifica perché, oltre che screditare le lavoratrici e i lavoratori che rappresentiamo e che hanno espresso una condizione di malessere, riporta delle gravi inesattezze rispetto all’azione condotta dalle nostre sigle sindacali. Mai si è richiesta una rimozione dell’opera come indicato nell’articolo della Muzi, che ha estrapolato dalla nostra nota solo le frasi funzionali per dare risalto ad una notizia. Per dovere di cronaca, dopo la richiesta di rettifica, l’articolo è stato modificato tempestivamente ed è stata pubblicata una foto della nostra nota allo SPRESAL, un atto che riteniamo comunque grave dato che non conosciamo con quali modalità ne siano venuti in possesso, non avevamo in alcun modo diffuso la nota alla stampa e non ne avevamo autorizzato la diffusione. Dopo la pubblicazione della foto della nota ne abbiamo chiesto la rimozione, anche perché essa contiene dati sensibili, come nome e mail dell’RSPP, al quale esprimiamo solidarietà per essersi trovato coinvolto suo malgrado. Rigettiamo l’accusa di aver diffuso noi alla stampa la nota sindacale, come indicato nella nota di un sindacalista non intervenuto tempestivamente sulla questione, e procederemo alle necessarie azioni legali in questo senso”.

Un’azione necessaria per la risoluzione della vicenda

“Riteniamo che la nostra azione abbia portato alla risoluzione efficace della vicenda, altrimenti minimizzata, ed esprimiamo soddisfazione per la variazione di allestimento che è stata proposta”, concludono i sindacati “Ci preoccupa, invece, l’atteggiamento della Direzione della Galleria, grande assente in questo dibattito mediatico, che non ha speso una parola a tutela del proprio personale e non ha ritenuto di convocare i rappresentanti eletti del personale. Crediamo che una Pubblica Amministrazione attenta e consapevole metta sempre al primo posto il benessere dei lavoratori e la tutela della salute pubblica, lasciando in secondo piano la sponsorizzazione di una mostra. Continueremo la nostra lotta per garantire condizioni di salute e sicurezza all’interno della Galleria Nazionale e ci riserviamo azioni legali verso i confronti di coloro i quali stanno diffondendo informazioni inesatte o pregiudizievoli verso le nostre sigle sindacali e verso quanti sono da noi rappresentati”.

La nuova opera di Ahmet Güneştekin alla Galleria Nazionale di Roma

Ebbene all’ascolto dei malesseri – e malumori – del personale museale, l’artista turco ha deciso di ripensare il percorso espositivo di Yoktunuz/Eravate Assenti “autocensurandosi” come spiega nell’intervista rilasciata ad Artribune. “Ho preso una cinquantina di buste trasparenti”, spiega l’artista, “che non fanno traspirare l’odore, le ho chiuse e ho fatto un cerchio richiamandomi al sole, il simbolo dei nostri avi. Ho dunque posizionato all’aperto un paio di scarpette da bambino”.

Valentina Muzi

L’odore della povertà e l’arte contro l’assenza. Intervista all’artista turco Ahmet Güneştekin e ai curatori

Mentre sono in corso la sua mostra all’Artistanbul Feshane e i lavori per l’apertura di un grande palazzo a Venezia, Ahmet Güneştekin inaugura una personale a Roma alla GNAMC e dona due opere al museo. Intervista all’artista e ai curatori Paola Marino e Sergio Risaliti

In un momento storico in cui la civiltà è sconvolta da conflitti armati e politici che generano sofferenza e distruzioni, la GNAMC di Roma inaugura la mostra Yoktunuz/Eravate Assenti, personale di Ahmet Güneştekin (Batman, 1966). Curato da Paola Marino, che segue da oltre 15 anni il lavoro dell’artista turco e da Sergio Risaliti, con la direzione organizzativa di Angelo Bucarelli e grazie al lavoro di Mehmet Tanketin che da sempre affianca l’artista nei suoi percorsi internazionali, il progetto nasce dopo l’incontro con la direttrice del museo Renata Cristina Mazzantini, mentre a Istanbul sono in corso una poderosa esposizione all’Artistanbul Feshane e i lavori per l’apertura del suo Palazzo a Venezia, che dovrebbe inaugurare nel 2026.

Chi è Ahmet Güneştekin

In una Istanbul attraversata da una situazione politica fragile e carica di tensioni, Güneştekin risponde con gli strumenti e i linguaggi dell’arte. Le polemiche non sono mancate nemmeno in Italia (Artribune le ha raccontate qui) con la rimozione di un’opera che avrebbe, stando alle dichiarazioni sindacali, generato malessere in alcuni addetti alla sorveglianza del museo romano tanto da richiedere ufficialmente l’ispezione delle opere invalidanti all’interno del percorso espositivo e l’utilizzo di una mascherina. Abbiamo intervistato l’artista e i curatori e approfondito i tanti risvolti sociali, politici, emozionali e i riferimenti alla storia dell’arte, da Kounellis a Fontana, che hanno guidato l’artista nel suo progetto.

Intervista ad Ahmet Güneştekin

Lo scorso gennaio hai inaugurato una grande mostra all’Artistanbul Feshane. Come sono cambiate da allora le cose nel mondo della cultura a Istanbul?

Dagli Anni Novanta a questa parte in Turchia ci sono state molte crisi. Ma anche qualche primavera. Oggi purtroppo abbiamo solo momenti di tensione e ogni giorno ci svegliamo con una situazione inedita. Tutto è consueto, nessuno si impressiona più. L’abitudine ha soppiantato la protesta.

E tu? Ti sei abituato?

Sono nato, cresciuto e vivo dentro la tensione. Ci sono stati dei bei momenti di pseudo libertà, economicamente, culturalmente. Ma sono durati poco e si è improvvisamente ripiombati nell’apprensione. Quando eravamo bambini eravamo molto più felici, crescendo sono aumentati i problemi. Ho coscienza e vedendo le ingiustizie che vengono perpetrate sto male. Resto dritto, tuttavia.

Quale è stata la ricezione della tua mostra a Istanbul?

La mostra è una isola di indipendenza ed è stata prorogata fino a settembre (doveva chiudere il 20 luglio, ndr.) su richiesta del pubblico. Mi pare già una risposta. È la mostra più visitata della Turchia e ogni fine settimana ci sono almeno 10.000 visitatori.

Come è stato lavorare qui alla GNAMC, tra i capolavori della storia?

Sono un artista del XXI Secolo, testimone del proprio tempo. Cerco di esprimere e di raccontare con il linguaggio che mi è proprio i drammi cui assisto e che mi colpiscono. E ho visto in questo museo che tanti artisti, autori delle opere qui conservate, hanno lavorato allo stesso modo. Hanno testimoniato sentendo l’obbligo di raccontare le tensioni del tempo che hanno vissuto. Non mi sento differente da loro.

Qui (come in tutti o quasi i musei), però, ci sono anche gli artisti che in passato hanno servito il potere…

Anche oggi è così. Non cambia nulla. Ci sono molti artisti, nel mondo come nel mio paese, che producono arte decorativa. Hanno le gallerie, espongono, conducono una bella vita e ignorano la propria coscienza. Anche io ho una bella vita, però parlo con la storia perché un domani nessuno venga a chiedermi “Ahmet Güneştekin in quel dato momento tu cosa hai fatto?” Ecco perché non cerco di accontentare nessuno.

Quando ci siamo incontrati ad Istanbul hai detto una frase che mi ha molto colpita, insolita per un artista: “faccio tutto questo perché le mie figlie non vengano a dirmi che mi sono girato dall’altra parte”. Non sei stanco però di portare questo peso?

La cosa che vorrei di più al mondo è godere di una vita tranquilla. Ma come fai a girare le spalle ai drammi della storia in questo momento? Non ci riesco. Sono l’artista turco che vive ancora in Turchia più conosciuto a livello internazionale. Se volessi potrei stare molto più sereno. Sento che bisogna avere coraggio e mantenere una linea costante. Da quando nel 2016 ho esposto l’opera Kostantiniyye (Costantinopoli), sono stato censurato almeno otto volte. Ho avuto problemi con la giustizia. Hanno chiuso le mie mostre o mi hanno impedito di aprirne di nuove. Combatto ogni giorno.

Anche qui a Roma qualche problemino c’è stato. Come hai vissuto questo episodio che ha portato alla rimozione dell’opera Picco di memoria?

È stata la più grande delusione della mia vita. L’Italia è il Paese in cui è nato il Rinascimento, è piena di arte. Ogni volta che passeggio per le vostre strade mi viene quasi il torcicollo da quanta arte c’è. Fino a questo episodio in Italia mi sono sentito sempre libero. Mi dicevo: “guarda questo popolo che è riuscito a mantenere un patrimonio del genere” e mi sentivo parte di tutto questo. Picco di memoria è stata esposta cinque volte, anche a Istanbul e nessuno ha protestato o indossato una mascherina.

Che spiegazione ti sei dato?

Sento che c’è qualcosa che vizia la percezione dell’opera. L’odore che è stato contestato è quello della classe operaia, delle persone che lavorano, delle scarpe che portavo da piccolo fino a quattordici anni, e che hanno calzato i miei genitori fino alla loro morte.

Il problema è che non ho presentato delle cartoline turistiche ma la realtà dei fatti che viviamo ogni giorno. Fatta da gente umile, povera, diseredata. Vai nelle campagne italiane, indossano gli stivali di gomma.

Ti senti amareggiato?

Ho vissuto molte crisi e so governarle. La cosa che mi rende più infelice è se ferisco le persone. Il mio motto, e l’ho detto anche ai dipendenti della GNAMC, è “l’arte serve a curare, a restaurare, a sanare le malefatte e le tragedie e a dare una via di uscita al malessere dell’uomo”. Non è soltanto un quadro che si appende al muro o una scultura bellissima. Siamo nel XXI secolo e l’artista è un individuo che esprime la propria visione con tutti gli elementi messi a disposizione dalla storia. Qualche volta l’opera d’arte deve dare fastidio e scuotere, se ha qualcosa da dire. Deve smuovere dalla comfort zone. Io cerco di riparare ciò che è rotto e di lasciare una nota al futuro.

È ciò che è successo?

La cosa più forte dell’opera è il suo odore. Il popolo Yazida attaccato in Siria dall’Isis indossava queste scarpe. Quando ci sono state le operazioni di svuotamento dei villaggi in Turchia le persone che venivano sfollate avevano queste scarpe. Il grande scrittore Yaşar Kemal, che reputo mio padre adottivo, ha detto “La povertà ha un odore”. Quelle scarpe rappresentano questo. Quell’odore deve dare fastidio, sennò le persone non capiscono. Deve essere duro come un martello.

Perché hai usato questo strumento?

È l’odore della mia infanzia e di tutte le tragedie. La morte non ha un buon odore, il terremoto non ha un buon odore. La tortura non ha un buon odore.

Inoltre, uso diversi tipi di linguaggio perché un’opera può comunicare con tutti i cinque sensi. Quando Jannis Kounellis ha esposto a L’Attico di Fabio Sargentini i 12 cavalli vivi le persone non hanno protestato, nonostante l’odore degli animali e dei loro escrementi. Per me quello è una delle opere più importanti della storia dell’arte, è come il taglio di Fontana e Kounellis è un artista che ho amato molto. L’ho conosciuto, mi sono confrontato con lui e avrei voluto lavorarci insieme, ma non ci sono riuscito.

In che frangente?

A Diyarbakır, una delle città simbolo del Kurdistan. È un centro molto abitato, nevralgico per via delle famigerate carceri dove venivano reclusi gli oppositori politici: tra torture ed omicidi e sparizioni, è stato affinato il concetto di terrore di Stato in quella zona. Nel 2008 lo Stato turco e i curdi hanno avviato una fase di pacificazione e di allentamento della tensione e il carcere è stato chiuso e trasformato in museo, per offrire un segnale positivo. Mi è stato chiesto all’epoca di esporre in quel contesto – avevo perso tanti amici in quel carcere e ne conoscevo benissimo le dinamiche – e ho invitato Jannis Kounellis, entusiasta del progetto.

Avrei voluto lavorare insieme a lui con molti media, odori, luci, ma purtroppo la primavera tra lo Stato turco e i curdi è terminata ben presto ed è rimasto un progetto impossibile. Con queste premesse puoi ben capire perché questo episodio romano mi abbia così amareggiato.

Come si è modificata la mostra?

Mi sono autocensurato e ho preso una cinquantina di buste trasparenti che non fanno traspirare l’odore, le ho chiuse e ho fatto un cerchio richiamandomi al sole, il simbolo dei nostri avi.

Ho dunque posizionato all’aperto un paio di scarpette da bambino.

Hai evidenziato l’assenza. La stessa che ritorna nel titolo, nonostante sia stato scelto prima prima che tutto questo avvenisse.

Sì, l’assenza. E ai muri ho appeso delle fotografie che fungono da memoria della memoria. E ringrazio tutti coloro che in qualche modo mi hanno dato, con questa crisi, la possibilità di creare un’altra opera d’arte.

Intervista a Sergio Risaliti e Paola Marino, curatori della mostra

Chi è Ahmet Güneştekin?

Sergio Risaliti: Siamo di fronte a un artista che persegue obiettivi molto chiari: essere testimone di un popolo, scultore e pittore che materializza gli eventi tragici del proprio tempo, spirito libero, a un tempo calato nel presente, ispirato da un grande passato di arte e mitologie, cosciente di fare da ponte tra tempi e culture, tra simboli e iconografie di luoghi ed epoche diverse e distanti. Senza nostalgia, ora con furore ora lirica sensibilità. Le sue opere vanno guardate con un doppio sguardo.

Spiegaci meglio

Mentre le opere pittoriche elaborano un sincretismo che è di materie e ispirazioni, di tecniche e simboli, e vogliono proiettare il nostro spirito verso una realtà ulteriore potremmo osare dire metafisica, ecco che le installazioni ci travolgono emotivamente e sensibilmente proiettandoci faccia a faccia con il crogiolo violento e oppressivo della storia. Sono installazioni che cristallizzano il dolore e la sofferenza, e che denunciano la follia del Potere.

Chi sono gli “assenti” indicati nel titolo?

Paola Marino: Questo titolo proviene dalla grande opera composta dalle macerie assembrate liricamente con centinaia di oggetti quotidiani raccolti tra le macerie di Diyarbakir, città patrimonio dell’Unesco e teatro di lunghi scontri nel conflitto turco – curdo, e dalle rovine delle case distrutte nella provincia di Hatay dal terremoto nel 2023. Yoktunuz (Eravate assenti) è la risposta delle persone comuni al senso di violenza e marginalizzazione, un grido di dolore e di accusa verso l’indifferenza e la brutalità del nostro tempo.

Qual è il concept curatoriale che avete sviluppato?

La mostra si compone di cinque atti. Abbiamo cercato di dare evidenza alle diverse scelte formali e linguistiche dell’artista in un contesto denso di capolavori e storie. Una sorta di opera cerniera come fosse la spina dorsale dell’artista, collega la piccola sala iniziale in cui sono esposte le “porte” a quella centrale dove la presenza dell’Ecole e Lica di Canova con alle spalle il grande murales tridimensionale di Yoktunuz risuonano con toni sinfonici. Un dialogo potentissimo tra antico e presente, per questo una giuntura drammatica di dimensione universale. Che ci fa assistere alla esplosione di tutta la violenza irrazionale e incontenibile di cui è capace l’uomo che lascia alle sue spalle e ai suoi piedi cadaveri innocenti, rovine, distruzioni, una catastrofe. La sala finale in questo lato è costruita con la scelta di altre tre opere pittoriche. Una grande maestosa porta rossa, a fianco di una dominata dai colori verdi acidi e due dipinti allegorici, al cui fonte di ispirazione figurativa e concettuale sono antiche monete punzonate da immagini di divinità ed eroi mitici. Nell’ultima ala dal lato opposto del museo si trova la grande sala delle battaglie. Come ha detto Güneştekin fin dal primo sopralluogo ha guardato quelle battaglie in relazione al presente. Ha subito pensato al fatto che in ogni conflitto le vittime sono i poveri, gli ultimi, gli innocenti.

Oltre ad essere un artista Ahmet Güneştekin nel suo paese è anche un influencer spesso esponendosi sugli avvenimenti che ci stanno interessando a livello internazionale e talvolta incorrendo in casi di censura. In che modo come curatori vi toccano questi temi? Oggi l’artista deve essere più protagonista, a vostro parere, nel dibattito sulle urgenze del presente?

S.R. e P.M: Crediamo che gli artisti in vario modo e con comportamenti poetici diversi siano sempre testimoni del proprio tempo. Ci sono poi casi in cui l’artista è decisamente testimone, a volte lancia con le sue opere un je accuse, si ribella alla morte violenta, ai soprusi del potere, alla limitazione dei repressi, della libertà come dei diritti. Nel passato potremmo citare casi come quelli di Michelangelo, di Rubens, di Goya e di Gericalut come di Courbet e di molti altri. Sicuramente una linea rossa è stata tratteggiata da Picasso con Guernica. Quando ai nazisti in visita al suo studio rispose “L’avete fatto voi” alla loro domanda “E questo chi l’ha fatto?”.

Ecco davanti a Yoktunuz o Picco di Memoria, l’angelo della storia di Benjamin potrebbe rispondere ai responsabili (che hanno nomi cognomi) “L’avete fatto voi”.

Certo difficile per un artista stare fuori dal gioco anche terribile, drammatico, violento della storia sia a livello locale che globale. Tuttavia l’arte non può ridursi a illustrare la cronaca e di questo Güneştekin è ben consapevole. Deve fare un salto più grande, avere uno sguardo più vasto. Oppure deve ricondurci verso gli aspetti più marginali, oppure invisibili. Darci indicazioni per una ricostruzione dello spirituale in arte e una riappropriazione di una dimensione metafisica che dia senso a questo nostro mondo, al nostro esistere.

Santa Nastro