Le lettere del mio amico Céline

6 Luglio 2025

DAL GULAG A GERUSALEMME

6 Luglio 2025I quaderni «ospite ingrato» Giancarlo Gaeta e Luca Lenzini curano un dossier di contributi attuali sul tema della fine della storia, tra comunismo utopico, trascendenza e lirica creatività: «Apocalisse, ora», edito da Quodlibet

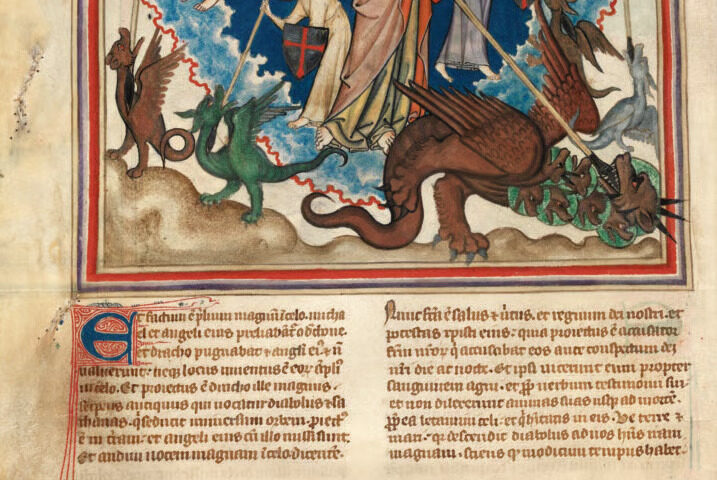

Da parola ignota al mondo classico e reperibile con significato laico nel greco ellenistico dopo il II secolo a.C., apokalypsis si rinviene in accezione religiosa, tra altri, in san Paolo nella sua prima Lettera ai Galati (I, 12), dove l’apostolo annuncia di aver appreso l’Evangelo che andava proclamando non grazie all’insegnamento di qualche uomo, ma da una rivelazione di Gesù Cristo. La fama conseguita dal termine si deve all’attacco dell’Apocalisse di Giovanni, il quale racconta in prima persona una visione ricca di abbaglianti simboli. Gli era stata trasmessa da un angelo che l’aveva ricevuta da Cristo, al quale Dio stesso la destinò. Il ricevente dichiara una missione profetica: «Beato chi legge – e beati quanti prestano ascolto alle parole di questa profezia, e quanti custodiscono le cose che vi sono trascritte – il tempo, infatti, è vicino!». L’identificazione di questo Giovanni con l’omonimo apostolo fratello di Giacomo è problematica.

Comunque apocalisse esprime rivelazione, disvelamento, nel «tempo della fine». Solo nell’uso più ovvio il lemma sta per disastroso, catastrofico, tragico dissolvimento del pianeta. È il Dies irae, l’ora del giudizio inappellabile o della meritata misericordia, allorché si comprende, nella pienezza della parusia del Cristo risorto, quanto era stato immerso nelle nebbie. La coscienza della fine stabilisce un nesso con la speranza di un mondo nuovo: «E vedo un cielo nuovo – scandisce il narratore – e una terra nuova – il cielo e la terra di prima, infatti, sono spariti, e anche il mare non c’era più. E vedo anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da presso Dio…» (21, 1-2).

Le profezie – plurale – che condensano le interpretazioni dello stacco dal terribile transeunte al pacifico eterno sono classificabili in due tipologie. O si assume la visione in fideistica chiave teologica o, in modi più o meno espliciti, si considera la scomparsa del globo abitualmente abitato quale necessità che prelude a un nuovo inizio, al cominciamento di una luminosa età emendata dagli orrori e dalle lacerazioni di una vicenda che si spenge nel nulla. La figura del mito apocalittico ha dato luogo a un genere letterario e a prove artistiche che contengono marcate diversità e molteplici allusioni.

Il quinto quaderno dell’«Ospite ingrato», intestazione ironica del Centro di ricerca Franco Fortini dell’Università di Siena, prosegue una rigogliosa attività editoriale. La rivista cartacea è cessata ed è passata al formato digitale. In compenso i quaderni continuano la tradizione con monografie o raccolte a tema. Come nel caso di questo stimolante Apocalisse, ora Fine della storia e coscienza escatologica, curato da Giancarlo Gaeta e Luca Lenzini (Quodlibet «Studio», pp. 144, € 16,00). I sette saggi che si susseguono sviluppano contributi critici intonati ai giorni che soffriamo, senza cadere in ovvi riferimenti alle cronache o all’evocazione di un’Apocalisse prossima ventura. È, comunque, un’ottica dell’hic et nunc, del qui e ora, l’angolazione che gli autori adottano. Non mancano nel presente segni inquietanti che non è fantasioso percepire quali sintomi della fine dei tempi. Gaeta enumera guerre e conflitti, crudeltà e soprusi: «Un intero sistema di riferimento, un tempo commisurato alla dimensione umana, è in via di sparizione». E cita Jacob Taubes (1923-1987): «Se l’idea messianica, nell’ebraismo, non vuole attuare nessuna svolta interiore può effettivamente trasformare il ‘paese della redenzione’ in una fiammeggiante apocalisse».

In una celebre antologia (Profezie e realtà del nostro secolo, Laterza 1965) Franco Fortini, non dimentico della sua formazione ebraica e di una mai estinta religiosità della Riforma, riunì testi e documenti «per la storia di domani», in contrasto con l’ultra-egemone storicismo. In quella fase fervida difendeva, introducendo, l’autorità dell’intellettuale non chiuso nei suoi specialismi. Pur conferendo il primato alle intenzioni prese a sostegno dall’anticipazione insita in qualsiasi autentico piano, egli dava una decisiva e motivante funzione alla profezia in quanto «orizzonte storico, un traguardo». E Gabriele Fichera in un ampio e analitico saggio si rifà a un’intervista del 1994 del poeta-pensatore: «Il profeta sta conficcato nella sfera della pratica, dell’etica e della politica e nello stesso tempo indica ciò che supera l’immediato». E questo muoversi al limite tra utopico comunismo e immaginosa trascendenza corre lungo una creatività lirica e razionale.

Mario Pezzella e Felice Rappazzo si soffermano su personalità e opere che echeggiano l’ansia di individuare i destini generali. Raul Mordenti, chiosando Asor Rosa, si spinge a sostenere, con perentorio azzardo, che «il profeta apocalittico è l’ermeneuta del presente». Lenzini, uno dei curatori, non ha voluto inserire un suo intervento nella silloge che risfoglia oggi in controluce pagine salienti del suo autore-maestro per eccellenza. Egli ha già messo sovente in guardia da forzature o ammorbidimenti sentimentali. Fortini non ha nulla a che fare con gli utopisti nostalgici di un idealizzante passato. Anche se è stato ostinatamente proteso a vestire talvolta l’utopia di previsioni duramente smentite, ha testimoniato la coerente dignità affermativa di un’«utopia concreta, calata nei giorni dell’esistenza, incorporata nella stessa scrittura, ancorata a un pensiero che non si arrende».

Sigilla il dossier Christoph Türcke, filosofo tedesco erede di tesi essenziali dei francofortesi. Che gli apocalittici di una volta, ammmette, fossero accusati di predire esiti destituiti di fondamenti scientifici è comprensibile, ma oggi le potenzialità di un mondo proiettato verso il precipizio sono un «dato di fatto». L’alternativa davanti a cui tante parti dell’umanità si trovano è dover scegliere tra fondamentalismo e nichilismo. Il rischio che a prevalere siano opzioni fondamentalistiche è evidente, con la distruttiva ferocia constatabile. La rivoluzione sognata non si trasformerà che per tratti ed episodi circoscritti in disperse rivolte. Un’alternativa globale diventerà sempre meno credibile: «Sino a che questo oblio di una possibile alternativa avrà il sopravvento, contro la cecità all’apocalisse (di cui scrisse Günther Anders, n.d.r.) non ci sarà niente da fare».