Mps, ecco la squadra per Mediobanca

3 Ottobre 2025

Il consenso costruito sul conflitto continuo

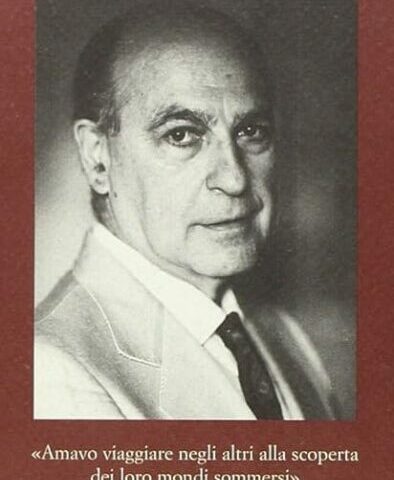

3 Ottobre 2025La conversazione ritrovata: grazie ad Alberto Olivetti per averci restituito Don Nanni Guiso

C’è una forma di gratitudine letteraria che nasce quando un critico attento ci riconsegna uno scrittore che rischiavamo di dimenticare, o peggio ancora, di non aver mai conosciuto. È ciò che dobbiamo ad Alberto Olivetti per il suo saggio su Nanni Guiso: un atto di generosa riscoperta che va ben oltre la consueta esegesi critica, per farsi testimonianza di un mondo e di un’arte che credevamo irrimediabilmente perduti.

Olivetti non si limita a catalogare o a recensire. Fa qualcosa di più raro e prezioso: sa ascoltare. E nell’ascoltare Guiso, ci insegna ad ascoltarlo a nostra volta. Quando scrive che «all’origine della scrittura di Guiso sta forse proprio il piacere di ascoltare un racconto ben congegnato», Olivetti compie un’operazione critica sottile: identifica il nucleo generativo di un’intera poetica, quel punto d’origine in cui la letteratura nasce non dalla volontà di esprimersi, ma dal desiderio di accogliere, di ricevere, di farsi recipiente prima ancora che voce.

È un capovolgimento fondamentale. In un’epoca in cui tutti parlano, si confessano, si lamentano – come lo stesso Olivetti osserva con amarezza ma senza moralismo –, Guiso ci appare come il custode di un’arte perduta: quella di chi sa trasformare l’ascolto in narrazione, la memoria in forma, il vissuto in teatro.

Particolare merito di Olivetti è quello di aver colto in Guiso una disposizione d’animo complessa, sottraendolo sia alla facile etichetta del nostalgico che a quella, altrettanto riduttiva, del moralista. Le «imperfezioni esemplari» del passato che Guiso evoca non sono contrapposte al presente con sufficienza, ma amate «con malinconia» – e questa distinzione, che Olivetti sottolinea con delicatezza, è decisiva.

Non c’è in Guiso, ci spiega il critico, il confronto polemico tra ieri e oggi, ma piuttosto «il risarcimento in solitudine di una dimensione perduta». È una scrittura che non recrimina, ma che restituisce: restituisce l’incanto di quando le parole sapevano essere gesti, quando il racconto era rito, quando la conversazione era arte conviviale e non confessione indiscreta.

La metafora dei «siparietti» che Olivetti usa per descrivere le prose brevi di Guiso è felicissima. Coglie perfettamente quella dimensione teatrale, quell’apertura improvvisa su scene che «rimangono impresse e nette con grande evidenza, perché ciascuna d’esse contiene la scaglia d’un mondo». Non frammenti, dunque, ma totalità in miniatura. Non schegge, ma cristalli perfetti.

E quando Olivetti scrive che Guiso opera «con levità e insieme con decisione e pieno controllo», individua quella rara combinazione di grazia e rigore che caratterizza i grandi prosatori della misura breve. Guiso non è scrittore di abbozzo, ma di precisione; non di sfogo, ma di forma compiuta.

«Ma chi coltiva oggi il gusto della conversazione?», si chiede Olivetti attraverso Guiso. Ed è questa domanda – apparentemente semplice, in realtà lacerante – che rende il saggio non un esercizio di erudizione, ma un atto di critica militante. Perché Olivetti non ci propone Guiso come reliquia da museo, ma come alternativa vivente a un modo impoverito di stare insieme attraverso le parole.

Quel «margine sottile di discrezione» che si mantiene grazie «alla buona maniera del racconto orale e alla appropriatezza di linguaggio» non è forse ciò che più disperatamente manca nella nostra epoca di esibizionismo verbale? Non è forse questa l’arte «che vorremmo poter ritrovare anche noi, con gli amici, a tavola»?

La riproposizione di Guiso da parte di Olivetti è dunque un dono che ci obbliga. Ci obbliga a rallentare, a sottrarre il linguaggio alla velocità bulimica del consumo comunicativo. Ci obbliga a riscoprire che esiste una letteratura – minore forse per diffusione, ma maggiore per intensità – capace di «racchiudere con grande accuratezza un’emozione, un ricordo, un sentimento».

Ci obbliga soprattutto a riconoscere che la memoria letteraria non è fatta solo dei grandi nomi consacrati, ma anche di figure appartate come Don Nanni Guiso: notaio e scrittore, aristocratico e mecenate, uomo di professione rigorosa e di conversazione raffinata. Figure che, senza la paziente opera di critici come Alberto Olivetti, rischieremmo di vedere inghiottite dall’oblio.

Grazie, dunque, ad Alberto Olivetti. Per averci restituito Guiso, certo. Ma soprattutto per averci ricordato che la critica letteraria, al suo meglio, è anch’essa un’arte della conversazione: un modo elegante e necessario di dire agli altri, con discrezione e competenza, con humour e senso drammatico: «Ecco, ascoltate. Vale la pena».

E in tempi in cui prevale il rumore, questa capacità di indicare ciò che merita ascolto è forse la forma più alta di generosità intellettuale.