Come il primo giorno di primavera, la luce tersa che torna, improvvisa e assoluta, il cielo morbido e quella sensazione di pace e grandezza. Così è la mostra su Beato Angelico in corso a Firenze, nelle due sedi di Palazzo Strozzi e del Museo di San Marco. Una rassegna imperdibile perché un numero così alto di opere autografe dell’artista tutte insieme nessuno le ha mai viste (e forse mai le rivedrà), per la ricerca durata più di quattro anni che ha coinvolto esperti di tutto il mondo, per i 28 restauri che sono stati compiuti e per la luce. L’oro brilla, i fondi dorati e soprattutto i nimbi, impreziositi da razzature sottilissime, paiono l’alba di una nuova arte, valorizzando le capacità tecniche di Beato Angelico e la comprensione delle opere.

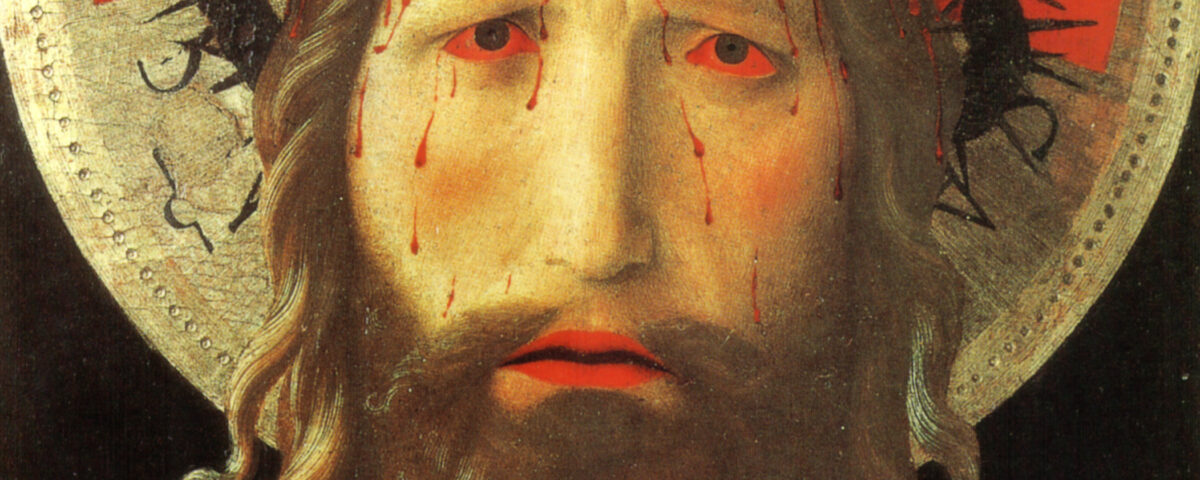

Guido di Piero nasce in Mugello, verso la fine del XIV secolo, prende il nome di Fra Giovanni quando si unisce al movimento osservante dell’ordine domenicano a Fiesole. Sono anni turbolenti, nel 1417 si conclude lo scisma d’Occidente, Firenze, ricca e potente, guida il mondo con le sue famiglie; l’arte è un fiorire di nomi, da Filippo Brunelleschi a Lorenzo Ghiberti, da Donatello a Luca della Robbia e Filippo Lippi. Il tardogotico riluce ancora, Masolino e Lorenzo Monaco tornano in certe scelte ma Beato Angelico si incammina verso gli equilibri del Rinascimento, cesella la figura umana come dono di Dio, osserva le roselline dei giardini e ne tratteggia ogni petalo: «Dopo essersi imposto intorno al 1420 come il maggior pittore fiorentino dell’ultimo tardogotico – scrive Angelo Tartuferi in uno dei saggi del catalogo –, a distanza di dieci anni Fra Giovanni si scopre, nel chiuso del suo convento, come il pittore più importante di Firenze, dotato di un linguaggio coltissimo, sia dal punto di vista formale che dottrinale, ma nondimeno comprensibile a chiunque e soprattutto, allora come oggi, in grado di arrivare diritto al cuore». E di parlare a ognuno di noi. Basta osservare il Cristo come Re dei re (1447-1450 circa), tavola che proviene dalla cattedrale di San Francesco a Livorno. Il Cristo è sfigurato dal dolore, i suoi occhi piangenti sono arrossati, carichi di dolore. E ci guardano, impossibile sostenere quella tragedia. Se non fosse per la corona di spine e il collo dorato della tunica con la scritta «REX REGUM ET D[OMI]N[U]S D[OMI]NANTI[UM]», potrebbe essere il volto di un giovane uomo approdato sulle coste dell’Europa in fuga da guerre e carestie. Questa è la grandezza di Beato Angelico, che si fa moderno.

Tra le due sedi, la mostra propone oltre 140 opere tra dipinti, disegni, miniature e sculture provenienti da musei quali il Louvre di Parigi, la Gemäldegalerie di Berlino, il Metropolitan Museum of Art di New York, la National Gallery di Washington, i Musei Vaticani, la Alte Pinakothek di Monaco, il Rijksmuseum di Amsterdam, oltre a biblioteche e collezioni italiane e internazionali, chiese e istituzioni territoriali. A Palazzo Strozzi il percorso si articola in otto sezioni: Santa Trinita; Il nuovo linguaggio; San Marco; La Crocifissione sagomata; Volti santi; Le grandi committenze; Roma; I Medici. Il viaggio comincia nella chiesa vallombrosana di Santa Trinita, in cui i Bartolini Salimbeni, gli Strozzi e gli Ardinghelli sostengono un rinnovamento architettonico e decorativo. Prima Lorenzo Monaco realizza gli unici affreschi noti della sua produzione, poi Palla Strozzi fa trasformare la sagrestia in cappella funeraria. Gentile da Fabriano crea l’Adorazione dei Magi e Beato Angelico, che viene pagato in natura con ventisette barili di vino (circa 1.230 litri) consegnati al suo convento di San Domenico a Fiesole, termina la Deposizione iniziata da Monaco. La Pala Strozzi è un inizio corale, attorno al Cristo uomini e donne tutti caratterizzati grazie alle capacità da miniatore dell’artista e una natura partecipe del dolore. Beato Angelico, in cui palpita un profondo afflato religioso, propone un nuovo linguaggio che emerge chiaro dalla Pala della compagnia di San Francesco in Santa Croce (Trittico francescano), che torna a splendere grazie a quattro anni di restauro con il laser all’Opificio delle Pietre Dure e che mette insieme i pannelli della predella “dispersa” fra Berlino, i Musei Vaticani e il Museo di Altenburg.

Il nome di Fra Giovanni è legato al Museo di San Marco, voluto da Cosimo de’ Medici che sceglie di affidarlo ai domenicani osservanti di Fiesole. E la mostra propone 17 delle 18 parti originali della Pala di San Marco (1438-42). Al centro, la Madonna in trono e le figure attorno a lei (santi Lorenzo, Giovanni Evangelista, Marco, Domenico, Francesco, Pietro Martire, Cosma e Damiano) sono il fulcro del programma culturale e politico dei domenicani, dei Medici e di papa Eugenio IV. Altra Pala ricostruita è quella della Galleria Nazionale dell’Umbria, in una essenzialità, senza cornici, che rende tridimensionali tutti gli sguardi, i gesti come quello della Madonna che sfiora appena il Bambino. Dalle Pale ai tabernacoli-reliquiari, alle crocifissioni sagomate dove i rivoli di sangue sono così definiti e umani, Beato si svela, come sottolinea Carl Brandon Strehlke, artista che ha partecipato alla rivoluzione delle arti durante il Rinascimento.

Anche la visita al Museo di San Marco rafforza questa convinzione: agli affreschi delle celle, così intimi e dolenti, così sublimi ed esatti nel tratto, si affiancano i codici miniati dall’Angelico e le opere degli inizi. Come la Pala di Fiesole, dipinta intorno al 1420-1423. Era poco più che 25enne e aveva già la capacità di dare concretezza al Mistero che si fa uomo. Nel brillio dell’oro, lavorato perfino con gli spilli, occhi e pensieri si abbandonano per toccare una bellezza totale e totalizzante.

Beato Angelico

A cura di Carl Brandon Strehlke, con Stefano Casciu

e Angelo Tartuferi

Firenze, Palazzo Strozzi

e Museo di San Marco

Fino al 25 gennaio 2026

Catalogo Marsilio Arte,

pagg. 440, € 80