Università, politica e sanità: quando la “competenza” non basta

2 Novembre 2025

When the Government Stops Defending Civil Rights

3 Novembre 2025Sintesi

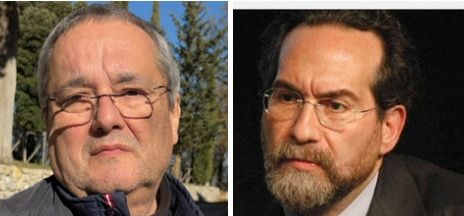

– D’Alema difende la sua presenza a Pechino per l’80° anniversario della vittoria cinese contro il fascismo, definendo un errore politico l’assenza dei leader occidentali: “Lì era rappresentato l’80% dell’umanità”.

– Sostiene la necessità di un dialogo con la Cina e con il Sud del mondo, rifiutando l’idea che Pechino rappresenti una minaccia: “I cinesi non fanno guerre, non bombardano nessuno”.

– Propone un nuovo accordo di sicurezza tra Europa e Russia, simile a quello di Helsinki del 1975, e critica la linea europea sulla guerra in Ucraina, giudicata “irrealistica e subalterna agli Stati Uniti”.

– Condanna la politica israeliana nei confronti dei palestinesi, parlando apertamente di “pulizia etnica”, e respinge l’idea che Trump abbia portato pace.

– Denuncia l’assenza di un’agenda strategica europea e il provincialismo della politica italiana, accusata di “volersi solo infilare nella foto”.

– In politica interna auspica una “coalizione larga” tra Pd, M5S e sinistra, capace di parlare anche a settori moderati ed europeisti.

– Indica la crisi demografica come emergenza principale, sostenendo la necessità di accogliere e integrare i migranti per salvare il sistema produttivo e il welfare.

La mia critica

L’intervista a D’Alema sul Corriere della Sera di oggi conferma una visione geopolitica che mescola realismo e nostalgia, ma che oggi appare datata e ambigua. Il suo invito al dialogo con la Cina e con il Sud globale contiene un punto vero — la necessità di rompere l’autoreferenzialità occidentale — ma ignora che il nuovo multipolarismo è attraversato da regimi autoritari che non vogliono il dialogo bensì il controllo. Dire che “la Cina non fa guerre” è un modo elegante per non vedere le altre forme di dominio: economico, tecnologico, informativo.

Allo stesso modo, l’idea di un nuovo accordo di sicurezza con la Russia, “come a Helsinki”, rimuove il fatto che la Russia di oggi non è più una potenza interlocutrice, ma una potenza aggressiva che ha violato ogni trattato internazionale. Parlare di compromesso senza porre al centro la sovranità dell’Ucraina equivale a legittimare la logica dell’invasione.

C’è in D’Alema una nostalgia per l’equilibrio delle potenze e per il mondo ordinato della diplomazia novecentesca, ma quel mondo non esiste più. L’Europa non può tornare alla stagione delle mediazioni tra blocchi, deve invece costruire una propria identità politica, capace di difendere democrazia, diritti e autonomia industriale.

Anche sul piano interno, la “coalizione larga” che immagina somiglia più a un compromesso difensivo che a un progetto. L’apertura a un “pezzo di establishment” tradisce una visione verticale della politica, non un’idea di ricomposizione sociale. È la riproposizione della formula riformista degli anni Novanta in un Paese che oggi chiede risposte concrete su salari, welfare, transizione ecologica.

In fondo, D’Alema resta prigioniero del suo stesso realismo: lucido nell’analisi, ma incapace di vedere che la crisi dell’Europa non si risolve tornando indietro, bensì costruendo un nuovo universalismo democratico in un mondo frammentato.

La sua è ancora una politica delle potenze, dei governi e degli equilibri, mentre ciò che serve oggi è una politica del vivente: capace di connettere diritti, ecologia, tecnologia e lavoro.

Non il ritorno all’ordine tra Stati, ma un nuovo ordine tra umani, ambiente e conoscenza. Non una “distensione” diplomatica, ma una ricomposizione vitale, che restituisca senso alla politica partendo dalla vita concreta delle persone e dalla cura dei luoghi.

È qui la vera alternativa al cinismo del potere: non nel negoziare il mondo com’è, ma nel generare il mondo che può ancora diventare.