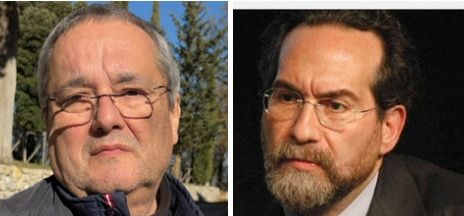

Conversazione tra Pierluigi Piccini e Ivano Zeppi su etica, politica e futuro delle comunità

Pierluigi Piccini, già sindaco di Siena e oggi assessore a Piancastagnaio, è una figura che ha intrecciato per decenni politica, cultura e riflessione civile. Ispiratore del movimento Per Siena, continua a interrogarsi sul senso dell’impegno pubblico e sul futuro delle comunità locali. Lo incontro per una conversazione che prova a tenere insieme i piani dell’etica e della pratica, dell’economia e della cultura, in un tempo che chiede non solo soluzioni, ma una nuova visione del vivere comune.

Ivano Zeppi:

Pierluigi, oggi sembra che il mondo soffra non tanto di mancanza di idee, quanto di direzioni. Viviamo immersi in analisi, dati, teorie, ma senza un filo che le tenga insieme.

Secondo te, da dove può ripartire una visione capace di dare coerenza e senso alla complessità che ci circonda?

Pierluigi Piccini:

Hai ragione, Ivano: non mancano le idee, ma le direzioni. Viviamo in un tempo che ha sostituito la visione con la gestione, l’intelligenza con l’informazione. Per ritrovare coerenza dobbiamo ripensare il nostro posto nel mondo, non come individui isolati ma come parte di un sistema vivente. La crisi che attraversiamo — ecologica, sociale, politica — è figlia di una separazione antica: quella tra uomo e natura, mente e corpo, economia e vita. Oggi serve una nuova ontologia, una filosofia dell’interdipendenza. Dobbiamo tornare a pensare in termini di relazioni, non di sostanze: ogni gesto umano è inscritto in una rete di reciprocità che include gli altri esseri viventi, i luoghi, il tempo. Da qui può ripartire una direzione comune: dal riconoscimento che la vita è relazione, e che il senso nasce solo nella cura di ciò che ci lega.

Zeppi:

Per lungo tempo si è creduto che la crescita economica fosse sinonimo di progresso. Oggi invece scopriamo che la ricchezza non basta a garantire benessere, e che sviluppo e giustizia non procedono più di pari passo.

Come si può ricomporre il legame tra economia e società, restituendo valore umano e comunitario al lavoro e alla produzione?

Piccini:

L’economia ha smarrito la propria radice etica quando ha separato il valore dal vivente. La produzione, il lavoro, la ricchezza sono diventati astrazioni scollegate dai loro effetti sulla comunità e sull’ambiente. Ricomporre il legame tra economia e società significa riportare la misura del valore alla vita concreta delle persone e dei territori.

Ogni ciclo produttivo dovrebbe diventare un atto di restituzione. Il lavoro deve tornare ad avere un senso collettivo, non solo un prezzo di mercato. E la ricchezza vera — quella che resta — è la salute del sistema vivente di cui siamo parte: l’ambiente, la comunità, le relazioni di fiducia che sostengono il futuro.

Zeppi:

Le disuguaglianze attraversano ormai ogni livello della vita collettiva: globale, nazionale, locale. Anche dentro le città convivono zone di vitalità e spazi di abbandono.

È ancora possibile immaginare una politica dei luoghi — fatta di prossimità, cooperazione e cura — che restituisca senso e futuro alle comunità?

Piccini:

Le disuguaglianze non sono solo numeri, ma geografie. Ci sono territori che crescono e altri che scompaiono, anche dentro la stessa città. Una politica dei luoghi è quella che riconosce valore ai margini, che fa della prossimità una risorsa e non un limite.

Il territorio non è un contenitore da gestire, è un soggetto da ascoltare. Bisogna ripartire dalla cooperazione locale, dalle economie di relazione, dalle reti di cura che si generano spontaneamente quando una comunità si riconosce viva. L’Amiata, con la sua storia di lavoro, boschi, energia e cultura, è un esempio di come un territorio possa tornare a essere politico, cioè capace di generare futuro.

Zeppi:

Si parla di “governance multilivello” come di una nuova forma di democrazia distribuita, ma nella realtà vediamo spesso centralismi rigidi o frammentazioni paralizzanti.

Tu che hai vissuto la complessità amministrativa di Siena, come immagini un modello di governo capace di unire autonomia e visione comune?

Piccini:

Un buon governo non nasce dal controllo, ma dalla fiducia. Il modello istituzionale che serve oggi è un’architettura porosa: autonoma nelle decisioni locali, ma capace di visione comune. La governance multilivello funziona solo se è accompagnata da una cultura della cooperazione, dove i diversi livelli dello Stato non si sovrappongono, ma si ascoltano.

L’esperienza di Siena mi ha insegnato che le città possono essere laboratori di democrazia se sanno mettere in rete competenze, sapere e responsabilità. Non serve un centro che accentri, ma una rete che coordini. L’autonomia non è chiusura: è la condizione per unire.

Zeppi:

La tecnologia è ormai una dimensione strutturale della nostra esistenza. Promette trasparenza, partecipazione, efficienza, ma rischia anche di produrre isolamento e disuguaglianza. Come possiamo governare questi strumenti in modo da metterli al servizio delle persone e non del controllo?

Piccini:

La tecnologia è un’estensione del vivente, non il suo contrario. Ma oggi rischiamo di subirla come sistema di controllo invece di viverla come strumento di libertà. La vera innovazione non è tecnica, è sociale.

Dobbiamo umanizzare la tecnologia, riportarla nel circuito della cura: farne un linguaggio di cooperazione, non di isolamento. Penso alla rete digitale come a un’infrastruttura di prossimità: capace di connettere persone, conoscenze, economie locali. Quando la tecnologia diventa parte di un ecosistema condiviso, smette di alienare e comincia a rigenerare. Oggi la vera sfida è nell’intelligenza artificiale: non solo come tecnologia, ma come nuovo sistema di accumulazione del capitale. È lì che si gioca lo scontro, e non si vince semplicemente imparando a usare gli strumenti, ma costruendo alleanze con i luoghi strategici della conoscenza, quelli che custodiscono l’intelligenza umana e collettiva.

Molti continuano a richiamarsi all’operaismo, alla fabbrica, ma anche in quella stagione esisteva una forma di aristocrazia operaia: chi conosceva i processi deteneva potere. Oggi la stessa logica vale per le reti, per gli algoritmi, per i sistemi che gestiscono informazione e valore.

Quando parlo di alleanze, penso alla necessità di costruire un nuovo blocco sociale capace di incidere in questi spazi — dove il sapere si trasforma in potere economico e politico. Senza questa costruzione collettiva non c’è possibilità né di uguaglianza né di cambiamento reale.

Per la destra è più semplice: i suoi referenti sociali si tengono insieme attraverso il denaro, il sistema fiscale e il controllo.

Mi ricordo che non molto tempo fa i partiti avevano questa sensibilità nella costruzione delle proprie rappresentanze, anche elettorali. Oggi, invece, si cercano altre cose: visibilità, consenso immediato, riconoscimento personale. È il segno di una crisi culturale prima ancora che politica.

Per noi, la sfida è diversa: far dialogare intelligenza e giustizia, conoscenza e democrazia, dentro un’etica della responsabilità — come ci ricordano Jonas, Gilligan e Lévinas. È su questo terreno che si misurerà il futuro del lavoro e della politica.

Ci sono, però, due problemi ontologici che non possiamo eludere.

Il primo riguarda il superamento del dualismo cartesiano che ha separato l’uomo dalla natura. Dobbiamo passare da una filosofia della sostanza a una filosofia della relazione, dove l’essere non è qualcosa che si possiede, ma che si co-abita. In questo senso mi riferisco a Spinoza, Whitehead, Merleau-Ponty: l’essere come processo, non come oggetto. È questa l’“ontologia della cura”: riconoscere che ogni forma di vita esiste solo nella reciprocità, nell’interdipendenza dei corpi, delle materie e dei sensi.

Il secondo problema riguarda la logica binaria, quella del “1 o 2”, che domina sia l’intelligenza artificiale sia la nostra mente politica. Il giudizio deve imparare a espandersi: 1 nel rapporto con 1.1, 2 nel rapporto con 2.2. Solo così il pensiero si fa articolato, capace di cogliere le sfumature e di superare la rigidità dei sistemi chiusi. È questa la sfida più profonda della complessità contemporanea: non semplificare il mondo, ma renderlo più pensabile.

Zeppi:

Tutti parlano di transizione — ecologica, digitale, sociale — ma pochi dicono come attraversarla davvero. Le grandi trasformazioni generano sempre resistenze e paure.

Come si accompagna un cambiamento profondo senza imporlo, ma costruendolo con il contributo di tutti?

Piccini:

Le transizioni non si impongono, si accompagnano. Ogni trasformazione autentica nasce dal dialogo, non dall’ordine. Bisogna saper unire l’urgenza del cambiamento alla lentezza del consenso.

Per attraversare la transizione serve una pedagogia del tempo: capacità di ascoltare le paure, di dare spazio ai conflitti, di costruire processi inclusivi. Le persone devono sentire che il cambiamento appartiene anche a loro, che migliora la vita quotidiana. È qui che l’amministrazione si fa comunità, e la politica diventa educazione collettiva.

Zeppi:

Hai più volte parlato di comunità come soggetto politico diffuso. È un’idea potente, perché sposta il centro del potere dalla rappresentanza alla cooperazione.

Cosa serve, secondo te, per fare della comunità un motore reale di trasformazione, e non solo un ideale evocato nei discorsi?

Piccini:

La comunità è la prima forma di intelligenza collettiva. Ma non basta evocarne il nome: bisogna darle strumenti, voce, potere. Una comunità diventa soggetto politico quando è capace di autorganizzarsi, di gestire beni comuni, di produrre valore condiviso.

L’esempio della bioeconomia rigenerativa lo mostra bene: scienza, arte e territorio collaborano per trasformare uno scarto in bene comune. È un modello che può valere anche per la politica: partire dalle risorse locali — materiali e umane — e costruire autonomia nella cooperazione. La comunità non è il passato: è la forma politica del futuro.

Zeppi:

Forse oggi serve una nuova etica pubblica: un linguaggio capace di unire responsabilità, fiducia e visione del futuro. Una politica che non si limiti a gestire, ma torni a educare, a ispirare.

Credi che ci sia ancora spazio, nella società attuale, per una politica che sia cultura e non solo amministrazione?

Piccini:

Sì, credo che la politica possa e debba tornare a essere cultura. Non nel senso elitario del termine, ma come capacità di dare forma al senso comune. La cultura è ciò che tiene insieme il linguaggio e la visione: insegna a riconoscere l’altro, a prendersi cura del mondo.

Una politica senza cultura è pura amministrazione; una cultura senza politica è pura contemplazione. Dobbiamo ritrovare la loro unità originaria: quella che faceva della polis non solo uno spazio di potere, ma di educazione civica, di poesia, di invenzione condivisa.

Zeppi:

Pierluigi, se dovessi riassumere tutto in un gesto simbolico, un primo passo per costruire davvero una “comunità consapevole”, da dove ripartiresti?

Dalla scuola, dal lavoro, dalla politica, dalla cultura… o da un nuovo modo di stare insieme?

Piccini:

Ripartirei dalla cura, ma non nel senso consolatorio del termine. La cura non è un gesto gentile, è un atto politico: un modo di ricostruire legami dove tutto tende a dissolverli. Significa assumersi la responsabilità del vivente sapendo che il disumano non è fuori di noi, ma abita le nostre istituzioni, i nostri linguaggi, le nostre abitudini quotidiane.

Essere etici oggi non vuol dire essere buoni, ma costruire — dentro la complessità — spazi di senso e di resistenza. L’eticità è una forma di progettazione collettiva, non di redenzione.

La “comunità consapevole” nasce da questa fatica: dal riconoscere la vulnerabilità come punto di partenza e dal trasformarla in capacità di azione. Pensare con la terra, e non solo sulla terra, significa accettare la finitezza come condizione di libertà. Come il riccio di castagna che protegge e rigenera, anche noi dobbiamo imparare a coniugare difesa e apertura, cura e conflitto. È da questa tensione che può nascere una nuova civiltà del vivente.