La politica ferma su sé stessa

9 Novembre 2025

No Rap Songs Are in the Billboard Hot 100’s Top 40 for the First Time Since 1990

9 Novembre 2025a cura di Pierluigi Piccini

Il racconto del mondo

La settimana culturale si apre sotto il segno delle grandi tensioni identitarie e creative del nostro tempo. Dalla Francia al Giappone, dal Medio Oriente all’America Latina, l’arte e la letteratura sembrano reagire alla crisi politica globale con nuove forme di introspezione e resistenza.

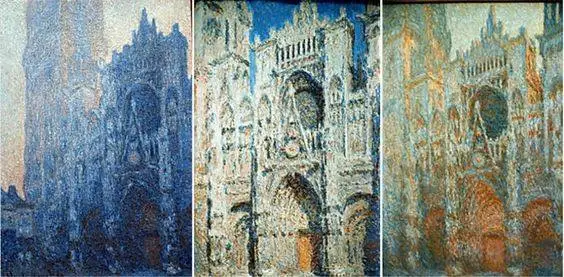

A Parigi, il Musée d’Orsay ha inaugurato la mostra Monet e il tempo che cambia, dove la pittura impressionista viene riletta come riflessione ecologica ante litteram. Mentre a Tokyo, la Triennale di Yokohama apre con il tema After Nature: una serie di installazioni che interrogano il rapporto tra memoria, materia e tecnologia.

Negli Stati Uniti, la New York Public Library celebra i 150 anni con una grande esposizione sul potere delle biblioteche nel costruire cittadinanza e democrazia: un messaggio controcorrente in tempi di tagli alla cultura e censura editoriale in molti Stati.

Ma è dall’America Latina che arriva una delle riflessioni più forti: alla Biennale di São Paulo, il curatore brasiliano Thiago de Paula Souza ha intitolato l’edizione 2025 Local Perspective, Global Pulse, una dichiarazione di poetica e politica insieme. La periferia come centro, il margine come luogo di potenza.

L’Italia e la sua scena

In Italia, la cultura oscilla tra rinascita e fragilità.

La designazione di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura 2025 comincia a dare i primi frutti: mostre, residenze artistiche e percorsi letterari stanno restituendo centralità a una città spesso dimenticata.

A Firenze, invece, la mostra Arte e potere al Museo Novecento esplora il rapporto tra arte e propaganda nel Novecento, un tema di grande attualità anche nel contesto mediatico contemporaneo.

Sul fronte musicale, Milano Jazz Festival ha riportato il grande jazz europeo con una programmazione che dialoga con la musica elettronica e le arti visive. Segnale di una contaminazione sempre più naturale fra linguaggi.

Ma non mancano le criticità: teatri e centri d’arte lamentano tagli nei fondi del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo), e il dibattito sulla riforma dei musei torna a dividere esperti e operatori. La questione vera resta la stessa: come rendere la cultura italiana un bene accessibile, sostenibile e capace di generare lavoro?

Le idee della settimana

Tre idee emergono dal dibattito internazionale:

a) La cultura come infrastruttura sociale.

Dopo anni di narrazione economica, torna il valore civile della cultura. In molte città europee si sperimentano biblioteche-laboratorio, spazi culturali ibridi, teatri come luoghi di inclusione.

b) L’intelligenza artificiale come nuovo linguaggio estetico.

Da Berlino a San Francisco, si moltiplicano le mostre e le riviste che indagano l’IA non solo come strumento, ma come forma d’immaginario. L’artista britannica Anna Ridler espone al Barbican AI as Memory: un archivio visivo generato a partire da fotografie di famiglia.

c) La cultura dell’attenzione.

In un mondo di distrazioni, musei e università riscoprono la lentezza come metodo di apprendimento. A Oxford, un seminario sulla “lettura profonda” di testi digitali ha raccolto studiosi da cinque continenti: leggere come atto di resistenza.

Immagini e suoni

L’immagine torna ad avere una funzione politica.

A Londra, la Tate Modern dedica la grande retrospettiva Witnessing alla fotografia di guerra, da Don McCullin a Lynsey Addario: testimoniare non come cronaca, ma come gesto etico.

Nel cinema, Venezia 82 (appena chiusa) ha consacrato il cinema europeo dell’interiorità: Leone d’Oro a Aki Kaurismäki per The Quiet Street, una parabola minimale sulla dignità dei perdenti.

Nella musica, la settimana è stata dominata dall’uscita del nuovo album di Björk, Anthropocene Choirs, un’opera ibrida che mescola canto corale islandese e suoni sintetici generati da reti neurali.

Visioni dal futuro

Le arti digitali entrano nella maturità.

La piattaforma europea CultureTech ha pubblicato il rapporto Art and AI in Europe 2025, che misura l’impatto economico e simbolico delle nuove tecnologie creative. I dati mostrano un settore in crescita del 17 %, ma anche il rischio di concentrazione in pochi hub tecnologici.

Allo stesso tempo, cresce la consapevolezza ambientale: il nuovo Museo del Clima di Copenhagen inaugura una sezione dedicata all’arte ecologica, dove scienziati e artisti collaborano su installazioni sensoriali.

L’innovazione, qui, non è solo digitale ma etica: l’arte come luogo in cui immaginare un modo diverso di abitare il pianeta.

Focus territorio – Toscana e Amiata

La Toscana continua a confermarsi laboratorio di cultura diffusa.

Il Santa Maria della Scala di Siena ha aperto la stagione autunnale con la mostra Materia di memoria, che esplora il rapporto fra archeologia e arte contemporanea.

A Piancastagnaio, le iniziative intorno al Parco del Pigelleto e al recupero dell’edificio ex Furzi mostrano come la cultura possa farsi infrastruttura territoriale: formazione, innovazione, sostenibilità.

Intorno all’Amiata si sta disegnando un nuovo modello: non il turismo mordi-e-fuggi, ma esperienze lente, tra arte, natura e saperi locali.

Agenda culturale internazionale

- Londra – “Witnessing”, Tate Modern, fino al 12 gennaio 2026.

- Parigi – “Monet et le Temps qui change”, Musée d’Orsay, fino a marzo.

- Tokyo – Yokohama Triennale, novembre 2025 – aprile 2026.

- Agrigento – Eventi della Capitale Italiana della Cultura per tutto il 2025.

- Roma – “Arte e Potere”, Museo Novecento, fino a febbraio.

- Copenhagen – Apertura del Museo del Clima, dicembre 2025.

Fonti e provenienza

Le Monde Culture, The Guardian Culture, El País Cultura, New York Times Arts, Artribune, Il Sole 24 Ore Domenica, Doppiozero, Artforum, ArtReview, Financial Times Culture, Il Post Cultura, BBC Arts.