DIGEST STRATEGICO – Lunedì 10 novembre 2025

10 Novembre 2025

Schlein si liberi dalle manovre di Nonna Speranza

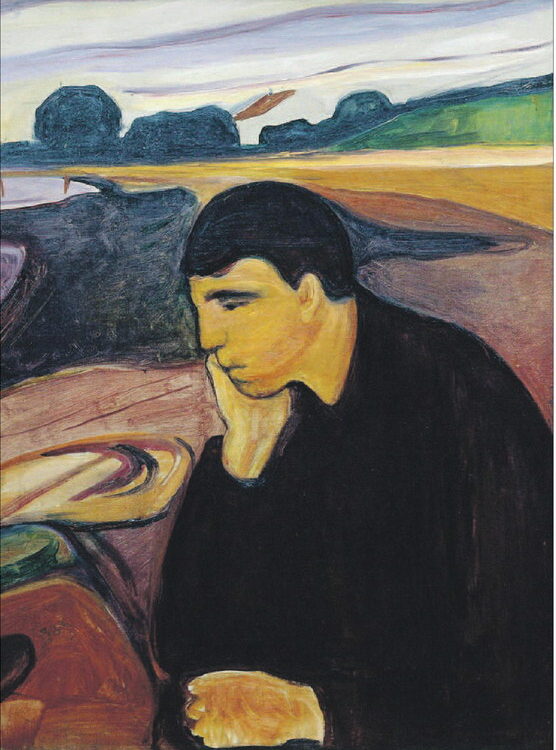

10 Novembre 2025Il quotidiano nasconde l’anima delle persone e ci mostra solo la loro maschera. Me ne rendo conto quando leggo ai genitori uno scritto dei figli e si stupiscono della vita interiore di chi, in casa, usa monosillabi o, se in vena, un gergo incerto. La convivenza quotidiana rende opaca l’anima, perché ordinariamente è l’ego che mandiamo avanti, cioè quella maschera forgiata dalle ferite che la vita ci ha inferto quando ci siamo affidati senza riserve al mondo e agli adulti.

La maschera è un’armatura costruita per proteggerci, una scorza di lamentele, pretese e accuse forgiata dalla rabbia per l’amore che non ci è stato dato, le paure che ci sono state trasmesse, i giudizi che ci hanno inflitto, le bugie che ci hanno raccontato. Qualcosa però dentro di noi sa che la vita può e deve essere altro. È l’anima – dal greco anemos, soffio – una metafora che da secoli usiamo per indicare la vita spirituale: verità sotto l’armatura, libertà che consente di sentire il dolore delle ferite senza sparirvi dentro, perché la vita resta sempre oltre le catene che gli umani le impongono, oltre le loro trappole per controllarla. L’anima sente la ferita, ne soffre, ma non vi si identifica, e così cerca la cura, libera le energie bloccate da paura e rabbia e spezza l’armatura. Scrittura, lettura e altre pratiche d’anima (spirituali) consentono di contattare l’anima e darle forza togliendola alla maschera, conquistando poco a poco libertà e gioia. Oggi prima dell’educazione affettiva è necessaria quella spirituale, da cui la prima dipende. Ne ho avuto conferma grazie a un compito fatto da quattordicenni…

Contattare l’anima è mettere un’intercapedine tra sé e le trappole del mondo, una distanza tra la vita e le catene, per liberarsi. Porre domande è aprire questo spazio, noto come dialogo interiore (lo specifico umano è questa relazione con noi stessi: noi siamo due), che, quando la risposta è ardua, insceniamo ad alta voce: “parla da solo, è pazzo”, proprio il contrario, vuole evitare la pazzia, si apre alla relazione con se stesso, si ascolta o ci prova. Il domandare viene dalla vita e la libera dalle risposte autoprotettive e rigide dell’ego, dettate dagli automatismi della paura e della rabbia. Lo spiega a un giovane, che gli aveva scritto per ricevere consiglio, il poeta Rainer Maria Rilke: “Tutto ti diverrà più facile, armonico e conciliante, non forse nell’intelletto, che resta indietro attonito, ma nella tua più intima coscienza, che veglia e sa. Tu sei così giovane, così al di qua d’ogni inizio, e io ti vorrei pregare di aver pazienza verso quanto non è ancora risolto nel tuo cuore, e tentare di aver care le domande stesse come stanze serrate e libri scritti in una lingua molto straniera. Non cercare ora risposte che non possono venirti date perché non le potresti vivere. E di questo si tratta, di vivere tutto.

Vivi ora le domande. Forse t’avvicini così, poco a poco, senz’avvertirlo, a vivere un giorno lontano la risposta. Educati a questo compito” (Lettere a un giovane poeta). Lo scrittore parla di una coscienza intima che “veglia e sa”, la distingue dal ragionamento spesso orientato dall’ego e che resta “attonito”. Questa coscienza è lo spazio vitale (dove la vita parla) necessario, più di ogni altro a un adolescente, per “incarnare” la risposta, è un vuoto percepito sulle prime come solitudine ma che in realtà diventa “capacità” (metafora che implica il vuoto) di ricevere la vita, cioè le risposte che la vita offre solo se la domanda è vissuta, incarnata. Immaginatevi di avere un ottimo vino da condividere con gli amici ma di non possedere bicchieri in casa: non avete “le capacità”.

Questa solitudine, che è proprio la capacità di ricevere, è ben descritta da un altro scritto di quel compito: “Avrebbe voluto piangere ma le lacrime non vennero. Si limitò a restare lì, sveglio, immobile, ascoltando ogni suono della notte. Il canto lontano di un gufo, il respiro del vento tra le travi, il battito del suo cuore. L’oscurità era profonda, ma in fondo a quella notte nera ardeva una piccola luce: la possibilità di cambiare, di crescere, di scoprire la verità. E così Telemaco, figlio di Odisseo, restò sveglio. Non per paura, ma perché sentiva che da quel momento nulla sarebbe stato più come prima. Il cuore batteva forte, per ricordargli che era vivo, sveglio, e forse, per la prima volta, davvero solo”.

Grazie a questa solitudine si trovano risposte vitali, perché la meraviglia della vita, come scriveva Kafka nei Diari, «se la si chiama con la parola giusta, col suo giusto nome, arriva». Noi adulti diamo spesso ai ragazzi chiavi per serrature solo nostre, risposte a domande mai fatte da loro, invece di ascoltare quelle incarnate e allenare chi le pone a mantenerle, domande alle quali noi stessi non abbiamo risposta o pensiamo di averla: “un giorno capirai” (il che presuppone che noi abbiamo capito, ma allora perché non rispondiamo?). Qualche settimana fa un amico si è sentito domandare dal figlio di sei anni: “Perché viviamo se poi dobbiamo morire?”, e non si è avventurato in risposte difficili o nascosto in un non lo so, ma gli ha risposto con l’elenco delle cose belle da fare (purtroppo tra queste c’era anche tifare Inter…).

La stessa domanda me l’ha posta, in un inglese ben scandito, una donna cinese in vacanza in Italia, seduta accanto a me in aereo in una conversazione che ha spaziato dal prezzo dei voli a: “Secondo te questa vita ha senso?”. Da 6 a 100 anni la domanda resta la stessa, e accade in una solitudine dolorosa ma generativa, come un parto. Rilke risponde infatti così al giovane amico di penna: “Ama la tua solitudine e sopporta il dolore che essa ti procura con lamento armonioso.

Quelli che ti sono vicini, dici, ti sono lontani, e ciò mostra che intorno a te comincia a stendersi lo spazio. Rallegrati della tua crescita in cui non puoi portare alcuno. La tua solitudine ti sarà sostegno e patria anche in mezzo a circostanze molto estranee, e dal suo seno troverai tu tutti i tuoi cammini”. Di questo dolore oggi noi vogliamo privare i ragazzi, ma tutti i cammini veramente nostri iniziano lì, sono già nell’anima e dall’anima partono verso la vita, e non dall’ego che o non cammina – imprigionato com’è nelle sue paure, pregiudizi e pretese – o batte vie di altri che prima o poi sarà necessario abbandonare al prezzo di crisi più o meno profonde. Niente come questa solitudine mi ha liberato da certezze di cartapesta e mi ha fatto crescere l’anima, perché è la capacità (in sequenza: vuoto, mancanza, desiderio, energia) di ricevere la vita che solo io posso ricevere, come l’oro fuso nella forma vuota per un gioiello. Educare anime ingombre di cianfrusaglie e bloccate da armature e schermi, è dare spazio alla vita nella forma unica e irripetibile che hanno: formare non è imporre una forma ma aiutare l’altro a scoprire la propria, allenarlo a tenerla pulita perché la vita la riempia del suo oro fuso.

Ciò avviene non solo grazie a lettura e scrittura (quest’ultima ci rende i primi lettori di noi stessi) che è ciò che dovremmo insegnare a scuola, ma a tutto ciò che crea lo spazio (natura, arte, amicizia, esercizio, amore, dolore, silenzio) per farsi un’“anima viva”, cioè un anima che prende le redini della vita e non si fa sottomettere dal proprio ego o da quello altrui. Libera, forte, gioiosa, creativa.