DIGEST STRATEGICO – Sabato 15 novembre 2025

15 Novembre 2025

La giornata della povertà. La povertà allarga i suoi confini. E l’isolamento pesa più dei soldi

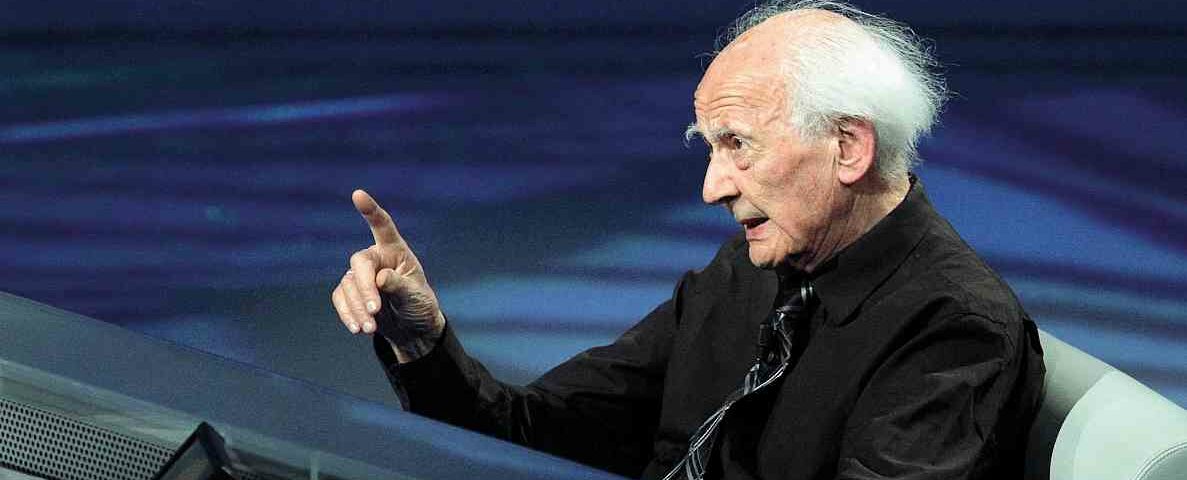

15 Novembre 2025Il cantore della modernità

Anniversari Il sociologo nacque il 19 novembre di un secolo fa: il suo saggio fondamentale è oggi in edicola con il «Corriere»

Zygmunt Bauman definì il nostro tempo «liquido». E lo sguardo sul mondo cambiò

di Carlo Bordoni

Modernità liquida (2000) è il libro che ha cambiato la vita di Zygmunt Bauman (1925-2017), rendendolo una star internazionale, e che ha cambiato, insieme, il nostro sguardo sulla società contemporanea. Ne ha svelato i meccanismi che verso la fine del secolo XX avevano reso precarie le relazioni personali e creato una condizione di incertezza e di insicurezza. Da allora e lungo tutto il primo decennio del 2000, la consapevolezza di vivere in una società liquida priva di valori di riferimento è divenuta la cifra globale di un’intera generazione.

Erede della post-modernità, di cui Bauman era stato, fino a qualche anno prima, un convinto sostenitore, l’idea di liquefazione sociale ha trovato conferme nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, responsabili in parte dell’individualismo e dell’isolamento personale a fronte di un’immensa libertà di comunicare.

Bauman è stato il cantore della tarda modernità e della crisi seguita dal crollo delle speranze di libertà, uguaglianza e progresso che la modernità «solida» aveva promesso. La sua esperienza personale è stata, per questo, determinante: ebreo polacco, costretto da ragazzo, appena quattordicenne, a lasciare la natia Poznan per riparare in Unione Sovietica di fronte all’invasione nazista nel 1939, aveva combattuto nella frazione polacca dell’Armata Rossa. Nel dopoguerra aveva servito come agente segreto del Kbw, una formazione al servizio del governo stalinista per dare la caccia agli oppositori del regime comunista.

Dopo essere stato licenziato dall’Università di Varsavia, per aver aderito alla protesta studentesca, era stato costretto, con la moglie Janina e le tre figlie, a emigrare in Israele in seguito alla campagna antisemita del 1968. Ma anche a Tel Aviv e a Haifa, dove aveva ricoperto la cattedra di Sociologia, si era trovato a disagio: contrario alla politica nazionalista del governo israeliano e deluso dall’impossibilità di costruire uno Stato binazionale che permettesse la pacifica convivenza tra ebrei e palestinesi.

Di nuovo esule, aveva trovato finalmente una sistemazione in Gran Bretagna, dove l’Università di Leeds gli aveva offerto la cattedra di Sociologia: luogo perfetto per vivere lontano da ogni nazionalismo.

Ma anche l’università gli stava stretta: solo dopo il pensionamento nel 1990 aveva trovato il tempo di dedicarsi ai suoi studi e, in particolare, all’osservazione critica del mondo in cui era vissuto. Aveva attraversato il Novecento con tutte le sue contraddizioni, le violenze, le tragedie, le emarginazioni e le inclusioni forzate, le differenze di classe, di religione e di cultura; era in grado ora, per la sua esperienza, di trarre le conclusioni.

Modernità liquida è il risultato complessivo di una riflessione profonda che tiene conto di un vissuto e, in particolare, del travagliato sviluppo del Neuzeit, del «tempo nuovo», iniziato nel XVII secolo in vista di una liberazione dell’umanità dall’oscurantismo e dal disordine sociale, conclusosi con la Shoah, il più disumano progetto di «giardinaggio sociale». L’estremo quanto perverso tentativo di razionalizzare e di ordinare la società con la violenza, dove le diversità dovevano essere eliminate al fine di ottenere un mondo omogeneo e perfettamente controllabile.

Da quel momento in poi la modernità è entrata in crisi, di fronte all’orrore per aver messo la ragione strumentale al primo posto e aver creduto che prevalesse, senza tener conto dei principi fondamentali su cui si basa l’umanità.

La modernità dopo i totalitarismi (tra cui Bauman include anche il comunismo) non poteva che dissolversi, farsi liquida.

Una modernità liquefatta non significa necessariamente un giudizio negativo: Bauman resta sempre fermamente convinto della bontà dei valori moderni e del loro primato nel tempo; ne rifiuta i detrattori, a partire da Nietzsche e da tutti i pensatori antimoderni che si sono succeduti dalla fine dell’Ottocento. Accoglie invece ogni aspetto della tradizione progressista ed è positivamente influenzato da Marshall Berman, l’autore di Tutto ciò che è solido svanisce nell’aria (1982), giocato attorno a una frase emblematica di Marx nel Manifesto del partito comunista.

L’origine di Modernità liquida, allora, sta dentro la prassi capitalista di distruggere e ricostruire sistematicamente, sfuggendo a ogni pretesa di eternità. Da qui una tarda modernità che, per superare l’inevitabile crisi di obsolescenza, si fa liquida e si adatta, ricercando una nuova vitalità attraverso il mutamento continuo.

Un mutamento troppo rapido, al punto da risultare incomprensibile e doloroso per l’umanità che lo vive, ma che può riservare ancora sorprese. Per Bauman, infatti, la società liquida non è l’annuncio della fine della storia, ma un passaggio vitale e necessario, nella convinzione che «alla modernità non ci siamo neppure avvicinati».