Crédit Agricole rilancia su Banco Bpm «Una fusione? Serve una proposta»

19 Novembre 2025

Dalle classi speciali alla scuola inclusiva: Mirella Antonione Casale è stata la più grande riformatrice della Repubblica

19 Novembre 2025

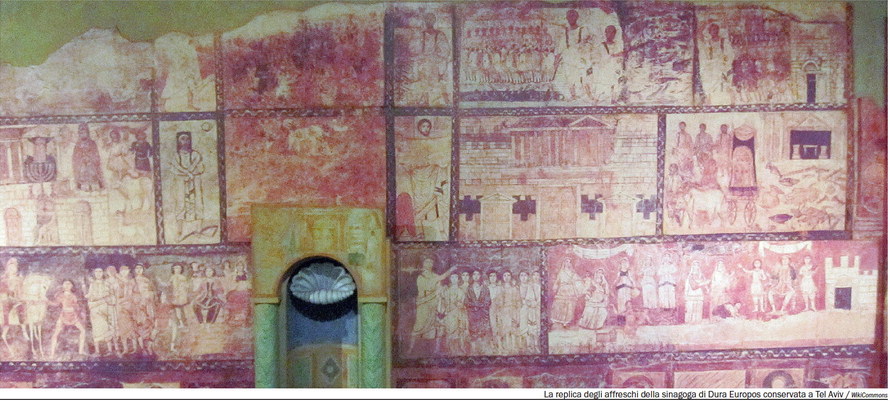

Negli Stati Uniti un libro e una mostra fanno luce sull’antica città siriana dove sinagoga e domus ecclesia svelano radici culturali comuni

Dura Europos, l’antica città affacciata sulla riva dell’Eufrate, che da oltre un secolo continua a riscrivere ciò che sappiamo dell’ebraismo tardoantico e dei suoi rapporti con il cristianesimo nascente, non smette di affascinare e interrogare. Alcuni eventi recenti sottolineano questo rinnovato interesse: da un lato, la pubblicazione del volume Dura Europos: Past, Present, Future

(Brepols), che raccoglie gli atti di una conferenza multidisciplinare e multilingue; dall’altro, la mostra itinerante “Modeling the Synagogue”, organizzata negli Stati Uniti dal Yeshiva University Museum di New York, che espone, tra gli altri, un modello in scala della sinagoga di Dura, ricostruito con rigorosa attenzione filologica e storica.

Accanto alla ricerca accademica e alla museografia, un altro gesto fortemente simbolico ha richiamato l’attenzione sul sito: la visita a metà settembre di un gruppo di ebrei americani di origine siriana al Museo Nazionale di Damasco, dove è oggi conservata e ricostruita la sinagoga affrescata di Dura. Un ritorno di cui ha parlato diffusamente anche la stampa israeliana; un evento che riconnette la diaspora contemporanea a uno dei più misteriosi e affascinanti episodi dell’ebraismo antico.

Fondata intorno al 300 a.C. come colonia seleucide con il nome di Europos, la città divenne Dura sotto il dominio dei Parti, e fu infine incorporata nell’Impero Romano nel 165 d.C. La sua posizione strategica lungo l’Eufrate ne fece un crocevia di genti, lingue, commerci e culti. Ebrei, cristiani, greci, siriaci, persiani e romani coabitarono per secoli, lasciando una stratificazione culturale senza precedenti. La città (nell’attuale Siria, non lontano dal confine iracheno) scomparve nel 256, dopo essere stata distrutta dai Sasanidi. Rimase letteralmente sepolta sotto la sabbia fino al 1920, quando soldati britannici e indiani scoprirono casualmente frammenti affrescati durante gli scavi per alcuni lavori di fortificazione. Tra il 1922 e il 1937, una campagna archeologica congiunta Yale University e Académie des Inscriptions et Belles-Lettres restituì al mondo intero le meraviglie di Dura: santuari pagani, templi mitraici, una domus ecclesia cristiana e una sinagoga decorata come nessun’altra nell’antichità ebraica.

La sinagoga, costruita tra il II e il III secolo d.C., fu ritrovata quasi intatta: un edificio trasformato da abitazione privata in spazio di culto comunitario, con soffitti alti sette metri, panche lungo le pareti e l’Aron Kodesh, la nicchia per i rotoli della Torah. Ma a sorprendere fu soprattutto la decorazione interna: 28 pannelli affrescati, con scene che raccontano storie dell’Antico Testamento, dai colori vivaci e dallo stile chiaramente romanoorientale. Vediamo allora Mosè salvato dalle acque del Nilo, il passaggio del Mar Rosso, la distruzione del Tempio di Dagon; ma anche le effigi dei profeti Elia, Ezechiele, Esdra e Giacobbe. Una narrazione visiva, che sfida l’idea, diffusa almeno fino al secolo scorso, che l’ebraismo antico fosse aniconico. O addirittura ostile alla rappresentazione figurativa.

Il volume Dura Europos: Past, Present, Future, curato da Lisa Brody e Anne Hunnell Chen, mette in luce quanto questa sinagoga fosse pienamente inserita nel contesto culturale e artistico dell’Impero romano d’Oriente. Gli ebrei di Dura non rifiutavano la figurazione, ma la adattavano, rendendo Mosè abbigliato come un senatore romano e gli eventi biblici assimilabili a battaglie epiche o scene teatrali.

A pochi metri dalla sinagoga, si trovava un altro edificio straordinario: la più antica domus ecclesia cristiana mai rinvenuta, databile al 235 d.C. Qui, le pareti erano affrescate con episodi evangelici, tra cui la guarigione del paralitico da parte di Gesù. Le affinità stilistiche con la sinagoga sono evidenti: simile la qualità pittorica, simile la narrazione visiva, simili le mani degli artisti. O forse le stesse.

Come sottolinea Michael Peppard nel suo volume The World’s Oldest Church: Bible, Art, and Ritual at Dura- Europos, Syria (Yale University Press, 2016), la presenza simultanea di immagini cristiane ed ebraiche così affini suggerisce un contesto condiviso, fatto non solo di coabitazione in spazi contigui, ma anche di codici culturali comuni. I due edifici, oggi uno a Damasco e l’altro a New Haven, presso la Yale University Art Gallery, sembrano raccontare due varianti di una stessa storia religiosa. La mostra “Modeling the Synagogue”, ospitata tra settembre e novembre 2025 a Rochester (Michigan) e Boston, negli Usa, rende tangibile questo patrimonio. Espone dieci modelli in scala di sinagoghe storiche, costruiti con cura artigianale e rigore storico, tra cui quello della sinagoga di Dura Europos. Insieme ai modelli che documentano l’evoluzione architettonica delle sinagoghe (oltre a fotografie, piante, disegni) anche il Tempio Israelitico di Firenze. Non un mero esercizio museale, ma un modo per riflettere sulla diaspora ebraica, sulla continuità tra passato e presente, e sull’importanza di salvaguardare la pluralità religiosa e culturale che questi luoghi rappresentano.

In questo contesto, assume un valore particolare la recente visita di ebrei americani di origine siriana al Museo di Damasco. Per molti di loro, Dura non è solo un sito archeologico, ma un frammento (seppur remoto) della propria storia familiare, comuni-taria, spirituale. Il ritorno in Siria per vedere con i propri occhi questa e altre sinagoghe dei padri (viaggio maturato nel contesto delle nuove aperture di Washington verso il governo siriano) è un gesto significativo: un ponte tra la diaspora e le sue radici levantine, un esempio di come l’eredità culturale possa ancora unire.

Dura Europos, ieri come oggi, obbliga a ripensare molte categorie consolidate. La tradizione rabbinica ha spesso “censurato” visioni alternative dell’ebraismo antico, in particolare quelle che incorporavano elementi mistici, figurativi o sincretici. Ma Dura ci mostra un ebraismo aperto, contaminato, che non temeva il contatto con il mondo greco-romano o con le prime comunità cristiane. Tanto che si pone la questione: ebraismo e cristianesimo erano davvero mondi separati nel III secolo, o piuttosto espressioni parallele di una stessa matrice culturale?

Insomma, Dura Europos non smette di interrogare. È un sito oggi disperso (la sinagoga ricostruita presso il Museo di Damasco, la domus ecclesia a Yale, i rotoli dell’Aron Kodesh in giro per il mondo) ma ogni sua parte racconta una storia comune di fede, arte e convivenza. Non è solo un luogo del passato, ma può essere un simbolo per il presente: mostra quanto la diversità religiosa fosse parte del tessuto sociale, quanto i confini tra fedi non fossero muri. E quanto la memoria possa superare guerre, esili e distruzioni.