I ragni sulla Madonna

23 Novembre 2025

Lee: «Oggi si fa fatica a distinguere vero e falso»

23 Novembre 2025Céline, non Proust è lui il padre di Fratelli d’Italia

Il ritorno di (una versione di) un romanzo che ha segnato un’epoca consente di riflettere sui suoi «genitori letterari» . C’è l’accusa verso la società intellettuale, la satira, il talento mimetico… Non è lo scrittore della «Recherche» il modello

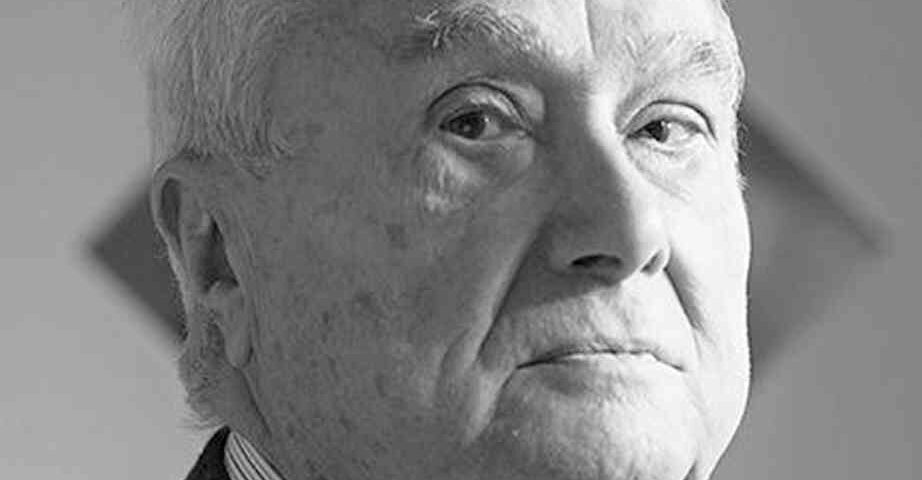

Alberto Arbasino

di alessandro piperno

Ci sono libri che escono in sordina e contro ogni aspettativa suscitano un immane baccano. Il caso di Fratelli d’Italia di Alberto Arbasino è di tutt’altro genere. Quando Feltrinelli lo pubblica nel 1963 in una collana diversa da quella stabilita, il romanzo ha già sollevato un coro di proteste, insinuazioni, minacce, sdegni, scomuniche, censure preventive. Alcuni eminenti rappresentanti dell’establishment culturale hanno visto nelle pagine del giovane Arbasino un atto di accusa: tanto più irritante perché confezionato in uno stile moderno, erudito, spiritoso, impertinente fino al sarcasmo.

Ecco come nell’auto-cronologia contenuta nei Meridiani, allestita a quattro mani con Raffaele Manica, Arbasino ci offre la sua arbasiniana versione dei fatti: «Fui piuttosto ingenuo. Si era davvero stufi delle letture proustiane basate sui cappellini e sugli ex-mariti di qualche madama o un’altra, e non sulla struttura e lo stile della Recherche. Così, in un novel tipicamente contemporaneo, e basato (come i migliori modelli del Novecento, tipo Musil o Waugh) su una società e una cultura e una conversazione effettivamente esistenti — e non false e finte come in parecchia nostra fiction, e nel nostro cinema — ebbi l’innocenza di dare qualche manoscritto a conoscenti creduti fidati, perché riscontrassero se involontariamente potesse riferirsi a persone riconoscibili. Non so con quale espediente, una copia o due vennero carpite, copiate, e lette ad alta voce in trattorie o pizzerie, fra velenosi commenti “allo scandalo”».

Benché si tratti di un Arbasino in purezza — diminutivi, vezzeggiativi, ammiccamenti, verbi impersonali, congiunzioni copulative, sostantivi plurali —, e quindi di un Arbasino smagato, ben protetto e sicuro di sé, sentiamo emergere, tra le righe, il fondo di un dispiacere non del tutto sopito.

A non andare giù a quei primi maldisposti lettori è il modo screanzato con cui i protagonisti del romanzo — il Narratore, Jean-Claude, Klaus e Antonio — satireggiano sullo statu quo delle lettere italiane. «Il nostro bel romanzo non esiste più… Dove lo si vede un altro “genere” così usurato in qualunque parte del mondo… Li vedete pure, quelli che escono da noi tutti i giorni, dieci al giorno… quelli “disinvolti” di centocinquanta pagine, per le vacanze. (…) Tutti ben scritti, brillantini, tutti uguali… perfettamente traducibili…». A parlare è Antonio, il più velenoso di tutti. Non è difficile indovinare i sentimenti che parole così sferzanti devono aver suscitato nei grandi maestri del genere. Un fastidio non meno urticante di quello provato da Eugenio Montale nel riconoscersi nel ritratto del grande poeta Arcangelo Elvezio Bustini. «Beh… come fondo, il solito petrarchismo italiano… crepuscolare, sentimentale, piccolo-borghese, intimista… intristito…».

Fa bene Giovanni Agosti — autore di una postfazione accurata, vibrante, bellissima — a ricordarci che il mondo messo in scena dal giovane Arbasino si fonda su «parametri di tempi e di spazi e di valori che non coincidono con quelli odierni: dall’importanza dei giornali alla centralità del cinema, fino all’imprevedibilità degli incontri in un modo privo del tutto di profilature, in un’epoca dove mancavano le liberatorie da firmare e la modulistica da compilare e le piattaforme a cui accedere e i bandi a cui partecipare: e quindi le idee potevano facilmente diventare opere». E fa ancor meglio a chiarire come, a dispetto del suo esibito giovanilismo, il romanzo nasconda un dolore che ci è tutto fuorché estraneo.

Nel ricostruire la trama di avvenimenti che nei mesi precedenti all’uscita del romanzo contribuì a deteriorare i rapporti tra Arbasino e la società letteraria del suo tempo, Agosti sta ben attento a non enfatizzare il lato pettegolo (à clef) della faccenda. Ne dà conto, certo — con squisita dovizia di testimonianze — ma senza conferirgli un peso eccessivo. È consapevole, Agosti, che frattanto il gossip ha lasciato il campo alla letteratura. Ciò vale per le polemiche che quel romanzo scatenò ancor prima di uscire, ma anche per le intemperanze che esso conteneva. Prendere per oro colato le ciarle di Antonio e di Klaus, infatti, associarle come spesso è stato fatto alle più o meno coeve intemperanze del Gruppo 63, è un esercizio critico oltremodo velleitario.

«Un’opera nella quale vi siano teorie è come un oggetto su cui si è lasciato il cartellino del prezzo». Una famosa frase di Marcel Proust che spero scoraggi chiunque ne abbia la tentazione di leggere Fratelli d’Italia alla luce delle teorie estetiche propugnate dai suoi giovani eroi. Il valore del romanzo, come lascia intendere a più riprese Agosti, va cercato altrove: nell’ordito e nella melodia della prosa, nel suo ritmo incalzante, nella polifonia dei dialoghi, nella vertiginosa architettura che lo sostiene. In altre parole, nello straordinario rinnovamento artistico di cui si fa carico.

Letto oggi, a più di mezzo secolo dalla sua pubblicazione, sembra concepito in modo da inverare l’ideale estetico baudelairiano: l’arte intesa come connubio tra effimero e eterno. I piaceri offerti da questo imberbe Arbasino, infatti, appaiono non solo ancipiti ma perfettamente speculari. Da un lato ci si gode la cosiddetta couleur du temps: un sentimento spurio, più nobile dell’invidia, meno triste e sdilinquito della nostalgia; dall’altro ci si sente minacciati da una forza cupa e ostinata. Da un lato ci si commuove su quel che non è più, dall’altro si maledice quel che non è mai venuto meno.

Comunque, dopo questo gran spettegolare, il libro esce, e se non per il discreto numero di stroncature e le vendite più modeste del previsto, non si fa notare oltremisura, o almeno non immediatamente e non nel modo giusto. Le falangi di lettori che hanno palpitato per Il dottor Živago e Il Gattopardo non mostrano altrettanta partecipazione nei confronti di un romanzo che sembra costruito per affaticarli, sconcertarli, farli arrabbiare. Un romanzo che non rimpiange, non giudica, non offre coordinate morali, vie di fuga, panacee, alternative plausibili e ricette della felicità. Un romanzo privo di intreccio, coup de théâtre, flashback, salvifiche epifanie.

È quell’edizione lì, la controversa edizione del ’63, che ora Feltrinelli rimanda in libreria. Per chi non lo sapesse, fu solo la prima. Nel paio di decenni successivi Arbasino ne avrebbe pubblicate altre tre.

Poiché è impossibile parlare di Arbasino senza tenere conto della sua ossessione per le riscritture, è evidente che ogni versione di Fratelli d’Italia non può essere valutata né come evoluzione rispetto alle precedenti, né come premessa alle successive. Anzi, vien da pensare che il capolavoro di Arbasino sia tale proprio perché così refrattario ai confini imposti dal romanzo ottocentesco, e che quindi il vero Fratelli d’Italia sia quello che il lettore può desumere dalla storia delle sue edizioni.

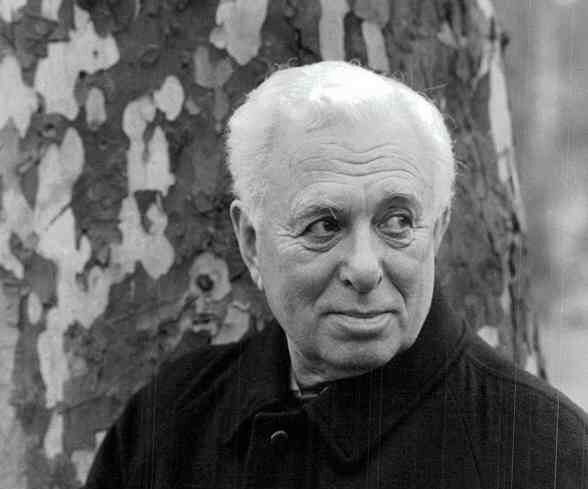

Appartengo alla generazione che ha scoperto Fratelli d’Italia nell’edizione-monstre del ’93, quella adelphiana. Rileggerlo a più di trent’anni di distanza nell’assai più smilza prima versione mi ha permesso da un lato di ritrovare la freschezza perduta, dall’altro di mettere in discussione un luogo comune che nel corso degli anni lo stesso Arbasino ha contribuito a diffondere. Sto parlando dell’ascendenza proustiana che per me, lo confesso, è tutto fuorché evidente. Anche se a prima vista gli ingredienti si somigliano — buona società, snobismo, vocazione artistica —, a marcare la distanza tra i due è un’opposta idea dello stile. Se l’ipotassi di Proust è funzionale all’immersione nel passato, il fraseggio fratto di Arbasino è sintonizzato sull’istante che fugge. Se la scrittura proustiana è verticale e metonimica, quella arbasiniana è orizzontale e analogica.

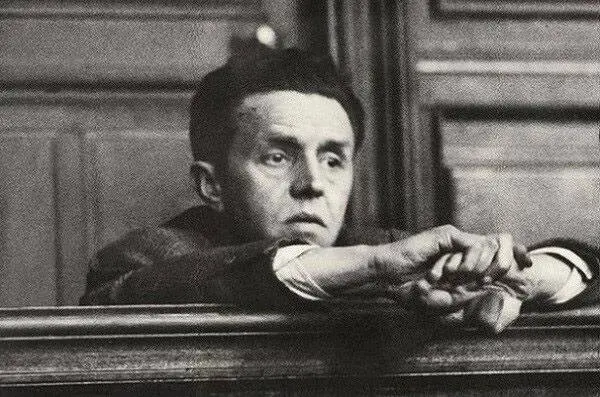

A forza di pensarci mi è venuto spontaneo recuperare Parigi, o cara, uno dei libri di Arbasino che preferisco. Tralasciando il celebre Tombeau de M. Proust, mi sono fiondato su Docteur Destouches, il pezzo che Arbasino ha dedicato al suo incontro con Louis-Ferdinand Céline. Siamo nel ’57, Céline è un uomo finito, uno scrittore screditato, malconcio, farneticante. È talmente alterato da essersi trasformato in uno dei suoi blateranti alter ego. «Perché io sono uno stilista, solo questo… M’importa soltanto lo stile, e quindi solo il colore… Del resto, dal romanzo non c’è più nulla da aspettarsi… né da imparare… Ormai i contatti umani sono tanti, e così invadenti, che l’insegnamento e l’educazione non hanno più niente in comune con la letteratura…». Al netto del formidabile talento mimetico con cui Arbasino riproduce i vaniloqui di Céline, cosa pensare di questo fraseggio ellittico, sincopato, scandito dai proverbiali punti di sospensione se non che abbia fornito un modello indispensabile alla stesura di Fratelli d’Italia? Poiché lo stile di un autore si rivela soprattutto nel tono, nel ritmo, nella cadenza, è chiaro che è lui, Céline, non certo Proust, il vero maestro di Arbasino.