Lee: «Oggi si fa fatica a distinguere vero e falso»

23 Novembre 2025

Il sonno nell’arte genera (belle) mostre

23 Novembre 2025Protagonisti del Novecento Con lo pseudonimo di Aljagrov, il contributo all’invenzione del linguaggio transmentale, insieme a articoli degli anni ’20 e lettere perlopiù a Elsa Triolet: «Io, futurista», da Gramma

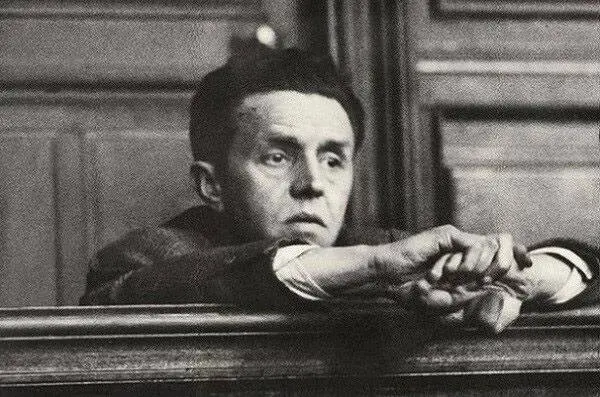

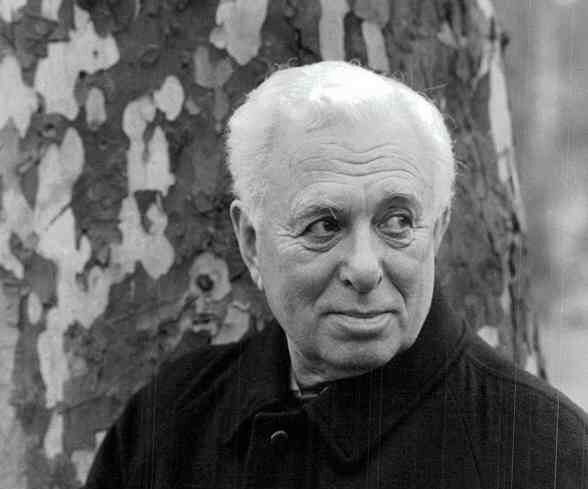

In una lettera inviata da Praga il 17 settembre 1920 a Elsa Triolet, Roman Jakobson elencava tutti gli improbabili incarichi, nonché le eterogenee occupazioni, che lo avevano visto impegnato in quei pochi anni successivi alla Rivoluzione. Quell’accozzaglia di espedienti e impieghi accettati per sbarcare il lunario sarebbero bastati – così osservava il giovane studioso – non per una, bensì per dieci vite: «Io, per esempio, sono stato un controrivoluzionario, uno studioso (e non dei peggiori), il segretario scientifico del direttore della Sezione delle Arti Osip Brik, un disertore, un giocatore di carte, un insostituibile specialista dell’ente preposto al riscaldamento, un letterato, un umorista, un reporter, un diplomatico…» Se l’irrequietezza e lo sradicamento erano diventati i contrassegni di tutta una generazione – la stessa Triolet, in fondo, era appena rientrata in Europa da Tahiti – a distinguere Jakobson dai suoi coetanei era quella posizione pressoché unica di «linguista vicino ai poeti» che costituirà un retroterra di esperienze inestimabile per le sue teorie a venire.

Solitamente liquidato come una stramberia giovanile, il contributo fornito da Jakobson con lo pseudonimo di Aljagrov alla creazione del linguaggio transmentale o zaum’ emerge ora con il dovuto risalto in Io, futurista (traduzione di Serena Prima, Gramma Feltrinelli, pp. 240, € 17,00). Costruito su un doppio livello temporale – da una parte le memorie di Jakobson raccolte dal curatore Bengt Jangfeldt nel febbraio 1977, dall’altra una scelta di articoli risalenti agli anni Venti e lettere indirizzate per lo più all’amica d’infanzia Triolet – questo volumetto accosta efficacemente lo sguardo retrospettivo, orgoglioso ma mai autocelebrativo, dello studioso sul suo passato di futurista con l’intonazione tutta particolare dei documenti d’epoca. Alla rievocazione di una stagione irripetibile in cui «all’improvviso, i giovani si ritrovarono ad essere quelli che dettavano legge» si alterna la voce in presa diretta di quella stessa gioventù che solo pochi anni dopo si vedrà destituita, a causa dei repentini cambiamenti sociali innescati dalla Rivoluzione, dal ruolo propulsore che aveva esercitato fin lì.

Fin dal 1912, Jakobson aveva assistito e contribuito al delinearsi di «un fronte unico della scienza, dell‘arte, della letteratura, della vita, già ricco dei nuovi valori del futuro ancora inesplorati» quando la lettura della raccolta cubofuturista Schiaffo al gusto comune lo aveva scaraventato sedicenne al centro del dibattito sulla possibilità di contrastare il «libresco pietrificarsi del linguaggio poetico» mediante la creazione di nuove parole non esistenti nel sistema naturale del russo. Emancipata dai vincoli della significazione abituale, la parola poetica (che, secondo una celebre definizione jakobsoniana di poco successiva, è linguaggio nella sua valenza estetica) diventa samovitoe, ossia autoattorta, sciolta da qualsiasi rapporto di referenza con la realtà. Da qui la realizzazione qualche anno dopo, insieme a Aleksej Krucënych e Ol’ga Rozanova, del libro dada «di deliberata stupidità» (secondo Vladimir Markov) Zaumnaja gniga, o le discussioni con Velimir Chlebnikov sulla necessità di ovviare alle limitazioni di un alfabeto «troppo povero per la poesia» ricorrendo alla «simultaneità di due o più lettere intrecciate», in analogia con gli accordi musicali. Proprio Chlebnikov, conosciuto nel dicembre del 1913, sarà letteralmente idolatrato dal futuro studioso per aver istintivamente distinto fra la funzione comunicativa e quella espressiva della lingua, tanto da venire posizionato, a distanza di decenni, al centro di una «triade di geni» comprendente Nikolaj Trubeckoj, esponente del Circolo linguistico di Praga, e Claude Lévi-Strauss.

Al culto assoluto nei confronti di colui che, inventando nel 1908 la parola budetljanin («futurista»), aveva trapiantato la poesia russa nel campo illimitato dell’esperimento, Jakobson contrappone il suo rapporto umanissimo con «Volodja», ovvero Vladimir Majakovskij. Se Chlebnikov è l’inarrivabile visionario cui Jakobson dedicherà il suo primo studio d’ampio respiro, Majakovskij è invece l’amico, il compagno di rovinose partite a poker, l’artista apprezzato di cui tuttavia si possono auscultare smarrimenti e fragilità.

Non si sa se a rafforzare il legame fra i due avesse contribuito il fatto che la «musa» di Majakovskij, Lili Brik, fosse la sorella maggiore di Elsa Kagan, poi Triolet, la donna cui il linguista innamoratissimo dichiarava per lettera nel 1921: «…io non voglio un ossimoro, non voglio che tu sia per me la persona più vicina a una distanza di otto ore di viaggio». A ogni modo, pungolato da Jangfeldt, che nel 1977 stava scrivendo la sua tesi di dottorato proprio su Majakovskij, Roman Osipovic sciorina una sequela di aneddoti sul poeta che non scadono mai nel triviale e anzi colgono aspetti essenziali della sua psicologia. Come ad esempio il timore panico che la tensione originaria della Rivoluzione potesse essere sopraffatta dalla normalità. A detta di Majakovskij, il «quadro di insopportabile noia e volgarizzazione» delineatosi dopo la morte di Lenin esigeva ormai – a pochi anni di distanza da quella avvenuta – un’altra rivoluzione. E sarà proprio questa «nuova rivolta /nella futura/ sazietà comunista», a renderlo futurista tra i futuristi, cantore di ulteriori palingenesi rispetto allo stato attuale. Tant’è vero che il suo suicidio viene posto da Jakobson sotto il segno di una dolorosa inevitabilità: «totalmente inadatto alla vita», Majakovskij, nello scontro tra l’elemento lirico e quello realistico che segnò l’ultimo scorcio degli anni Venti, non sarebbe potuto finire altrimenti.

Viene a galla, qui, quel tema che aveva ispirato a Jakobson il più emotivo dei suoi scritti, Una generazione che ha dissipato i suoi poeti, e che probabilmente, ancor prima che nel colpo di pistola esploso nella stanza dell’autore di Bene!, era risuonato in una frase di Boris Pasternak: «E sa, Roman Osipovic, sono sempre più convinto che da noi, e non da noi soltanto, adesso, la vita di un poeta, e forse non soltanto di un poeta, sia fuori luogo». Alla dipartita anzitempo di chi sembrava destinato a incidere sulle sorti della letteratura sovietica, Jakobson contrappone in una lettera la propria innata capacità di adattarsi a ogni circostanza: «…a quanto pare, il mio destino è riuscire a stare in equilibrio in situazioni impensabili». Una consolazione relativa, dal momento che già nel giugno del 1930, al centro del vuoto aperto dalla morte di Majakovskij, lo studioso constatava la trasformazione dei «canti d’avanguardia» che avevano affascinato un’epoca in mero «fatto letterario»: «Neppure il futuro ci appartiene. Tra qualche decennio – scrive Jakobson – ci affibbieranno il titolo di ‘uomini dello scorso millennio’. Quando i cantori sono uccisi, e le canzoni trascinate al museo e attaccate con uno spilli al passato, ancora più deserta, derelitta e desolata diventa questa generazione, nullatenente nel più autentico senso della parola».