È una mostra da visitare di notte, come chiosa la battuta di qualcuno; di certo, si tratta di un’occasione rara e meravigliosa per invertire la prospettiva sul nostro stato cosciente, di veglia, e guardare ad esso dalla parte di quel “dolce bisogno” misterioso che occupa un terzo della nostra esistenza (e di quella di altri animali, perché dormono persino i serpenti, i pesci, i vermi o le meduse). Sì, il sonno: un tema immenso per le arti, ancor prima che per le scienze; un argomento che risveglia l’inverno parigino e regna sovrano nel suo Impero, allestito all’interno di uno scrigno prezioso, il Museo Marmottan-Monet. Altamente significativo è che la mostra sia stata voluta da un artista e fine incisore quale Erik Desmazières, degno erede della tradizione del Fantastico e del Meraviglioso di ascendenza tardorinascimentale e barocca, nonché direttore del Museo e Membro dell’Accademia di Belle Arti. E che sia stata curata, con rigore e ingegno creativo, da una neurologa e storica della scienza quale Laura Bossi (affiancata da Sylvie Carlier e Anne-Sophie Luyton). Milanese residente da molti anni a Parigi, Bossi ricerca da tempo il rapporto tra anima e corpo attraverso una prospettiva transdisciplinare che metta in relazione le scienze della natura con quelle dello spirito (seguendo la lezione di Goethe). Lo dimostrano le sue imprese più recenti, in tempo di pandemia, come la mostra Le origini del mondo. L’invenzione della Natura nel XIX Secolo al Museo d’Orsay (2021) e l’indimenticabile Inferno, co-curata con Jean Clair per le Scuderie del Quirinale (2021-22). I relativi cataloghi sono diventati testi di riferimento e L’empire du sommeil non è da meno.

Otto capitoli scandiscono l’esplorazione di “figure del sonno” in Occidente, inanellando uno dopo l’altro una serie di capolavori di scultura, pittura, grafica che si collocano principalmente nel “lungo secolo”, ovvero tra l’età dei Lumi e la Grande Guerra, in linea con le collezioni del Museo. Non mancano sconfinamenti nell’antico, nel Rinascimento e nel contemporaneo, ma sempre seguendo un criterio di rimandi e corrispondenze che deve fare i conti con la natura chimerica del tema. È nell’Ottocento, spiega Bossi, che in ambito germanico compare il termine “incosciente”. Pittori-medici come Carl Gustav Carus (1789-1869) se ne occupano, cavalcando la grande stagione romantica. La “scienza del sonno” resta tuttavia una disciplina recente: le prime registrazioni sono del 1930, la medicina moderna del sonno risale agli anni 70. E se la pittura ha permesso di dare sostanza al sogno, la scultura ha tentato prima di tutto di dare corpo al dormiente.

Eccoci allora in uno spazio circolare ammantato di blu in cui emergono, a mo’ di galleria-celeste, una serie di dipinti di diverse epoche in cui la postura dei dormienti celebra il dolce sonno, pura beatitudine: come il bimbo addormentato di Claude Monet, Jean (1868), o l’immagine-icona della mostra, la stupenda Fanciulla addormentata di un Anonimo, proveniente da Budapest (1615-20). Si entra poi nel vivo con opere che spaziano dalle fotografie di Lewis Carroll a Rodin a Hockney, tra gli altri, per poi virare potentemente alla rappresentazione dell’infanzia indigente che trova sosta nel sonno, con l’opera di Fernand Pelez Un martire: il mercante di violette (1885).

Nella cultura occidentale, le figure del sonno svelano tutta l’ampiezza del loro spettro teoretico attraverso la Bibbia e la mitologia greca.

Due sezioni molto potenti ne esplorano le implicazioni, in una galleria fitta di manoscritti miniati, preziose sculture lignee, tra cui una quattrocentesca Dormizione della Vergine che celebra la gioia degli Apostoli nell’attesa della resurrezione, e dipinti come La Resurrezione della figlia di Jaire di G. von Max (1878) o L’ebbrezza di Noè di Bellini (1515).

Hypnos e Thanatos sono entrambi figli della Notte: come distinguerli? L’ambiguità del sonno che fa parte della vita, ma rassomiglia alla morte di cui è fratello (si dice ancora “l’ultimo sonno”), è molto presente nelle arti. Da spettacolari dipinti sette-ottocenteschi di grande formato, si passa alle maschere mortuarie. La più celebre resta quella di Victor Hugo, immortalato dal fotografo Nadar alla sua morte, nel 1885, e divenuto oggetto di numerose opere. Artisti che perdono le loro spose e amanti ne fanno allora oggetto di opere struggenti, come il vorticoso Camille sul letto di morte di Monet (1979), o la scarna Valentine di Hodler (1914).

Si controbilancia con il ritorno ai sensi, all’erotismo, partendo da una pietra miliare come il sogno-nel-sogno dell’Hypnerotomachia Poliphili (1499), e proseguendo nell’indagine di un’iconografia che ha attraversato i secoli, quella di Giove che toglie i veli ad Antiope dormiente, da Rembrandt a Picasso.

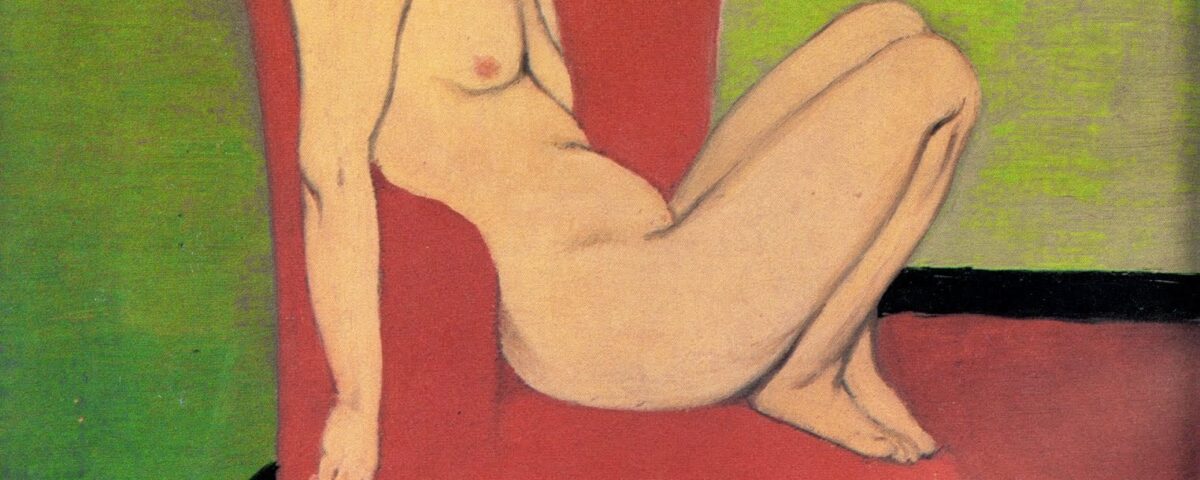

All’inverso, Psiche rivela Eros nel sonno, da Vouet a Klinger. Ed ecco Veneri, Ninfe e giovani dormienti, incluse La Pisana di Arturo Martini (1933) e Midi di Felice Casorati (1923), fino alla Bella Addormentata illustrata da Gustave Doré.

Non mancano accostamenti da “formule di pathos”, seguendo la lezione di Aby Warburg, come le pose di Endimione dipinte da A.L. Girodet (1808) e da Watts (1903) che vengono allestite vicino ai Venticinque disegni di un dormiente di Cocteau (1929).

Ci troviamo ora di fronte alla Porta dei sogni: se con Penelope e Achille i sogni sono portatori di profezie, tra Otto e Novecento essi non interpretano più il futuro, ma il passato.

La possibilità di un “sonno creativo”, già evidente in Lorenzo Lotto, con il suo Apollo addormentato (1530–32), o nell’incandescente Sogno del poeta di John Faed (1881-82), diventa con Goya, Füssli e Blake la possibilità di esplorare il lato oscuro dell’Illuminismo, nel tentativo di dare forma a figure evanescenti e incubi. E se i Romantici avevano esplorato il cosiddetto inconscio, i fenomeni soprannaturali, la follia, i Simbolisti si spingono ai confini del sublime, da Redon a Khnopff, da Klinger a Kubin.

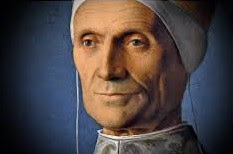

Nel mondo moderno e contemporaneo, è inoltre l’incubo dell’insonnia a divenire tema centrale: come nello sconvolgente autoritratto di Munch, Il nottambulo (1923-24). Sogni artificiali, droghe, ebbrezza, sonnambulismo e ipnosi prendono corpo in opere di Previati e di Courbet, tra gli altri. Diventando processo creativo: come l’ipnosi, centrale per Freud e sperimentata per la prima volta da Charcot (notevole il suo schizzo da horror vacui del 1853 che viene accostato a un ritratto di Éluard dormiente di Max Ernst, del 1923).

Infine: A letto! L’itinerario culmina con un’acuta celebrazione storica della camera da letto, oggi forse deprivata di quella dimensione antropologica e metafisica ancora evocata da Thomas Mann.

Vi troneggia l’opera scelta per la copertina del catalogo, con le lenzuola arruffate e intrise di umori dipinte da Delacroix (1824). Intorno, raffinate opere di contemporanei, come Matton, Lopez Garcia, Arikha, Gaggiotti. Si termina con una fanciulla di Balthus (1959-60) che accanto al suo letto insegue una luminosa falena-stella. Perché, ricorda Bossi, questa mostra intende difendere la bellezza del sonno. Insieme con il carattere