DIGEST STRATEGICO – lunedì 24 novembre 2025

24 Novembre 2025

Il mondo è cambiato ecco perché l’Europa deve ballare da sola

24 Novembre 2025Il futuro rende eterno l’oggi

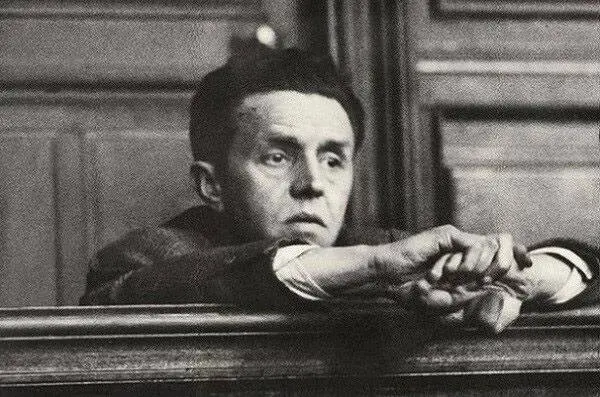

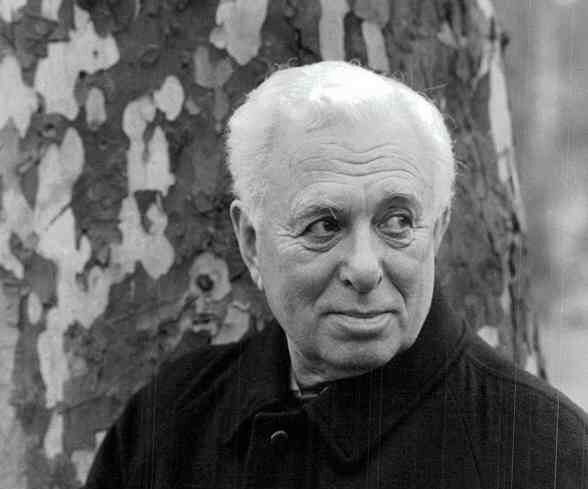

È l’utopia del domani a dare significato al presente: gli articoli di Claudio Magris

di Cristina Taglietti

«Una volta il futuro era migliore» diceva Karl Valentin, commediografo tedesco ammirato da Bertolt Brecht. Non il piccolo futuro immediato, spiegava Claudio Magris in un articolo su «la Lettura» del febbraio 2019. Non il futuro che non c’è mai perché è sempre in arrivo, quello che induce a vivere «non per vivere ma per avere già vissuto, per essere un po’ più vicini alla morte», ma il grande futuro, quel cammino utopico «che non distrugge il presente ma dà senso a ogni suo istante e conferisce l’eternità del valore alla contingenza dell’attimo». È questo pensiero di sottofondo che attraversa il nuovo libro dello scrittore, in uscita da Garzanti. Dura un attimo il giorno è una selezione di articoli pubblicati sul «Corriere della Sera» e sui suoi inserti tra il 2017 e il 2025, raccolta con finezza e rigore da Maddalena Longo, da anni collaboratrice in perfetta sintonia con la voce dello scrittore triestino.

Un titolo solo apparentemente crepuscolare, che «l’amico di via Solferino», come lo definisce affettuosamente Antonio Troiano, responsabile delle pagine culturali del «Corriere della Sera», autore della ricca introduzione, documentata sul campo, ha preso a prestito da un verso di Biagio Marin, poeta amatissimo e maestro affettivo. Parole, spiega Magris al «Corriere», scelte perché «è stata la prima volta in vita mia in cui mi sono trovato davanti a un concetto così importante, espresso non in dialetto gradese ma in italiano. Mi ha quasi spiazzato, non lo avrei mai riconosciuto come un verso di Marin, che è stato soprattutto un grande poeta dialettale». Il verso è tratto dalla poesia Ninte no’ xe passào e, completo, recita «Dura un attimo il giorno ma è eterno l’incanto». Le parole sembrano cogliere anche quello che Magris nell’esergo definisce il «momento preciso in cui il tempo non scorre più con implacabile furore rettilineo, ma comincia a ripiegarsi su sé stesso, lasciando che i ricordi invadano i territori del presente, stabilendo una coabitazione tra ieri e oggi».

Gli amici, la letteratura, l’eredità storica e culturale dell’Europa, Trieste con il suo mare e il suo complesso passato, il presente con le sue contraddizioni e le sue ambiguità: la voce di Magris, saggista, germanista, narratore, ha costruito sul «Corriere» un laboratorio di pensiero che unisce cultura letteraria, riflessione civile e commento sui grandi temi contemporanei. Un’attività che non è mai stata un semplice corollario alla produzione letteraria, ma anzi ne forma la trama stessa.

In questi articoli di Magris si ritrovano, a volte ampiamente argomentati, altre in brevi lampi epifanici, alcuni nuclei tematici costanti. Ci sono riflessioni su costume, società, «bizzarrie della Storia» e «ambiguità dell’esistenza»: un mosaico di pensieri che si intreccia con una galleria di volti e di voci. La memoria come dispositivo analitico, la cultura come strumento che tiene conto delle tracce del passato per comprendere l’oggi. Brevi saggi critici stanno accanto a pagine più personali, mentre i riferimenti a filosofi, narratori, eventi storici diventano strumenti per illuminare questioni civili o morali che hanno urgenza nell’oggi.

Lo spirito

I testi contenuti nel libro, usciti tra il 2017 e il 2025, vanno a costituire

un laboratorio di pensiero

Fanno brevi, intense apparizioni gli amici di una vita, come Giovanni Gabrielli, maestro di diritto civile e avvocato, geniale compagno di liceo che «traduceva Tucidide a prima vista, eccelleva in tutte le materie e ancor più nell’invenzione di incredibili e avventurosi scherzi nutriti di quella sublime e ironica inutilità degli studi classici che aiutano come nessun’altra formazione a capire gli uomini e il mondo, a non prendere troppo sul serio e ad amare l’assurdità della vita». O Daniele Del Giudice, grande scrittore e amico fragile perso troppo presto nelle nebbie dell’Alzheimer: «Gli incontri con lui erano intrisi di affetto, di significato affidato al tono della voce, al sorriso timido e all’essenzialità». O ancora l’imprenditore della moda Ottavio Missoni che gli ha fatto sentire «come potrebbe e dovrebbe essere la vita, se vissuta con gagliardo e appassionato disincanto». Anche quando gli diceva scherzando «E dàghela co’ sta Antigone», ogni volta (e sono state molte) che Magris pubblicava un articolo sull’eroina della tragedia greca. Ma anche legami più recenti, come quello con Mario Vargas Llosa. Di lui Magris ha scritto: «Dopo aver letto i suoi romanzi si legge e si scrive con un’intensità diversa; è come rifondare l’arte di narrare, di creare figure incancellabili, di guardare in faccia l’eros o la morte».

La grande letteratura (della Mitteleuropa ma non solo) che ha nutrito i suoi studi e il suo sentire, declina in questi articoli molti nomi: Thomas Mann, Robert Musil, Joseph Roth, Franz Kafka, Rudyard Kipling, Giani Stuparich, Umberto Saba, Italo Svevo e numerosi altri. Le novità editoriali, le notizie dell’attualità, le ricorrenze della Storia gli offrono lo spunto per parlare della guerra antifascista, della Shoah, del terrorismo, del rapimento di Aldo Moro, della crisi dell’Occidente. E dell’Unione Europea che «sembra inceppata dall’ansia di quel piccolo futuro immediato, ansiogeno e paralizzante; sembra presa soltanto dal rattoppo delle proprie falle, rattoppo sempre provvisorio e presto sfilacciato» come scrive nel già citato articolo su «la Lettura».

In questi testi che coprono la parte più recente della sua produzione giornalistica, Magris sembra guardare — più marcatamente che altrove — alla vita come a un archivio di tracce, di segni che chiedono di essere compresi e custoditi, con uno sguardo che il tempo affina anche se, scrive con il disincanto del realismo, non si può dimenticare quello che ha detto Norberto Bobbio: «Chi parla bene della vecchiaia non l’ha vista in faccia».

La dialettica tra fragilità e tenacia respira in molte pagine. Il tempo che passa espone tutti alla vulnerabilità — fisica, emotiva, sociale — ma rivela una forma di resistenza che non ha a che fare con la forza fisica e neppure con l’orgoglio intellettuale: è la resistenza del semplice esserci, del continuare a guardare il mondo. Scrive Magris in un articolo datato 25 aprile 2020, giorno in cui si celebra la Liberazione dal nazifascismo e l’emergenza Covid fa pensare troppo spesso alla morte e alla sua verbosa enfasi: «Si resiste e si può vincere se si difendono anche i propri desideri, piaceri, giochi». Come nell’aneddoto di San Luigi Gonzaga bambino. Che cosa faresti, chiese una volta un pio e tetro zio al nipote che stava giocando in giardino, se tu sapessi che morirai fra dieci minuti? «Continuerei a giocare» rispose il bambino.