Generativo e mistico: il pensiero di Hillesum

22 Febbraio 2026

Curatissimi ANNI 80 NATI CON UN BLITZ

22 Febbraio 2026Interviste letterarie Notizie dai luoghi della mente, le cui inquadrature realistiche sono tradotte in finzione narrativa: raggiunto attraverso una serie di tappe, lo scrittore australiano, edito in Italia da Safarà, così risponde

Tutto quel che si sa di Gerald Murnane viene da una osservazione indiretta, perché non si hanno notizie di sue interviste dal vivo, né di sue apparizioni in pubblici incontri. E ogni presunta conoscenza della sua persona è mediata dai suoi libri, in parte memoir in gran parte finzione, dove tuttavia non è lecito prendere per realmente accaduto ciò che è dato per vero. Lo scrittore australiano nega, infatti, uno statuto ontologico al concetto di realtà: la sua fonte primaria sono le immagini che gli si formano nella mente, spesso generate da altre immagini, a loro volta proliferate da una fantasia tanto più illimitata quanto circoscritta è la geografia dei suoi spostamenti.

Un moto di soddisfatta legittimazione gli venne da una frase di Kafka, che rimasticata nel ricordo e riversata tra le pagine del suo ultimo libro, Distretti di confine (traduzione di Roberto Serrai, Safarà, pp. 128, € 16,00) afferma, non senza orgoglio, che tutto ciò di cui una persona ha bisogno per salvarsi lo può apprendere senza uscire dalla sua stanza. Basterà pazientare qualche tempo, poi «il mondo troverà il modo di arrivare da voi, e lo vedrete contorcersi davanti ai vostri occhi». Con queste premesse, Gerald Murnane – la cui famiglia di immigrati irlandesi sbarcò in Australia agli inizi del secolo scorso per fuggire dalla fame – non ha mai sentito il bisogno di evadere dallo stato di Victoria; ed essendo stato molto tardivamente stanato da un segugio letterario del «New York Times» non ha mai ceduto al narcisismo di mostrarsi ai suoi lettori.

Con le sue immagini mentali ha messo insieme un enorme «Archivio degli Antipodi», dove ha schedato oltre duemilacinquecento cavalli, con relativo entourage, e colori di scuderia, contornati da un pulviscolo di dettagli sprigionatisi dalle sue visioni, al ritmo fibrillante dei resoconti radiofonici di corse anch’esse immaginarie, in ippodromi mai visti.

Nessuno glielo hai mai proposto, ma forse Murnane troverebbe accettabile, per sé e la sua scrittura, la formula di realismo magico, tanto sprezzantemente rigettata dagli autori latinoamericani per i quali è stata coniata. Raggiungerlo, non avendo lui mai usato un computer né alcun altro vantaggio tecnologico, ha implicato un tempo e delle tappe intermedie che hanno reso questa intervista anche una sorta di immersione nel mondo che fu, per nulla priva di attrattive. Alle domande inviate in un numero esagerato, perché potesse scegliere a quali dedicarsi, ha risposto senza scartarne nessuna, esplicitando il fatto che ha dedicato loro quattro delle sue ore pomeridiane, strappate alla percezione di un tempo non più infinito.

I suoi scritti hanno una voce molto singolare. L’ha trovata via via, scrivendo, o le è stata chiara da subito?

Non ricordo di essermi mai preoccupato di trovare una voce. Piuttosto, nei primi anni in cui scrivevo, la mia necessità più pressante era assecondare una qualche urgenza: quanto cercavo di dire o di esprimere doveva premere per essere messo in parole. Più avanti negli anni, quando divenni un insegnante di quella che viene chiamata scrittura creativa, tornavo sempre a porre ai miei studenti la questione in questi termini: c’è un certo tipo di scrittore che si chiede, con una leggera ansia, di cosa parlerà nel suo prossimo lavoro; io appartengo al genere che si chiede quand’è che, al più presto, potrà cominciare a scrivere di quel che gli si rende urgente.

Lei ha scritto che i luoghi sono per lei tanto più attraenti quanto meno sono sfiorati dall’ambizione di raggiungerli. Gli stradari, le mappe sono fra gli oggetti che più accendono la sua immaginazione, cosa riesce a vederci?

Che alcuni abbiano determinati talenti o capacità così come il fatto che questi siano assenti in altri mi sembra una questione di fatto. Non ho mai ambito a fare dello psicologismo amatoriale per tentare di spiegare come sono o non sono: sta di fatto, che se esiste qualcosa come il senso dell’orientamento, ebbene io ne sono privo. Posso perdermi nel meno complicato dei palazzi o nella meno intricata delle periferie, ma al tempo stesso sono ossessionato dal concetto di spazio e di direzione. Persino quando mi trovo nei distretti a me più famigliari, faccio costantemente appello, nella mente, ai punti cardinali, alle coordinate di una bussola, o cerco di richiamare paesaggi fuori dalla mia vista o appena oltre l’orizzonte. I miei stessi pensieri, e lo spazio mentale in cui essi si producono, mi sembrano territori bisognosi di essere mappati. A volte, mi piace pensare ai miei libri come a mappe dei miei pensieri e dei miei sentimenti. Gli spazi mi sembrano infiniti e sconcertantemente intrecciati, e la mia stessa mente mi pare faccia parte di questo intrico. Potrei scriverne per pagine e pagine; ma stia certa che quando osservo le mappe non è perché desidererei conoscere luoghi che non ho mai osato esplorare. Le guardo allo scopo di creare più spazio per me stesso. Lei non mi ha chiesto perché non ho mai viaggiato; eppure è proprio così, non ho mai preso un aeroplano, e non sono mai andato oltre l’angolo a sud est dell’Australia; tuttavia, per la maggior parte della vita sono stato tutt’altro che refrattario a muovermi all’interno di quello che chiamo il mio territorio natale.

Guardare con la coda dell’occhio – ha scritto – le ha talvolta insegnato di più che osservare compiutamente qualcosa. Dalle sue dichiarazioni si può desumere che la sua fiducia incondizionata va non solo alle sue immagini mentali, ma anche a tutto ciò che è periferico e in qualche modo chiede di essere osservato. È così?

Nel leggere la sua domanda, mi ha molto piacevolmente colpito l’espressione «fiducia incondizionata». Proprio la parola fiducia torna nei passaggi più significativi di A million windows, uno dei libri di cui sono più orgoglioso, sebbene venga raramente citato fra i miei più importanti. Mi è stato possibile scrivere la maggior parte di ciò che ho scritto perché sono stato capace di dare fiducia al mio lettore ideale. E i pochi libri che ancora guardo sono quelli che hanno un autore implicito di cui mi posso fidare. Quanto al fatto che mi sembri degno di osservazione tutto ciò che è periferico, mi è quasi impossibile spiegarlo in questa circostanza, sebbene alcune delle sue domande mi abbiano persuaso del fatto che lei è una lettrice affidabile. E allora: le dirò che divido quanto dell’universo mi è noto in due parti, che chiamo il mondo visibile e il mondo invisibile, lasciando fuori entità come dei angeli o demoni. Fin dall’infanzia, senza mai nemmeno cominciare a capirne il perché, ho sempre saputo che il mondo invisibile, dove è compreso tutto quanto non può essere percepito dall’occhio, si sforza di rivelarsi a me in molteplici modi. Mentre sto scrivendo, o anche quando sono del tutto passivo, questo mondo dalle infinite potenzialità mi dà una gomitata, o mi fa l’occhiolino.

Lei ha scritto che, decenni fa, ha copiato a mano dalla «Recherche» un passaggio in cui Proust spiega perché il legame tra lettore e personaggio di fantasia è più stretto di quello tra persone in carne e ossa. In cosa consiste, per lei, questa maggior forza?

Non riesco a spiegarglielo, e non voglio nemmeno provarci per la paura di sembrare un teista, o un deista o un venditore di fumo. Posso solo dirle che i legami che si formano nel mondo invisibile mi sembrano più duraturi di quelli che appartengono al mondo visibile, il quale a volte viene confuso con il mondo reale.

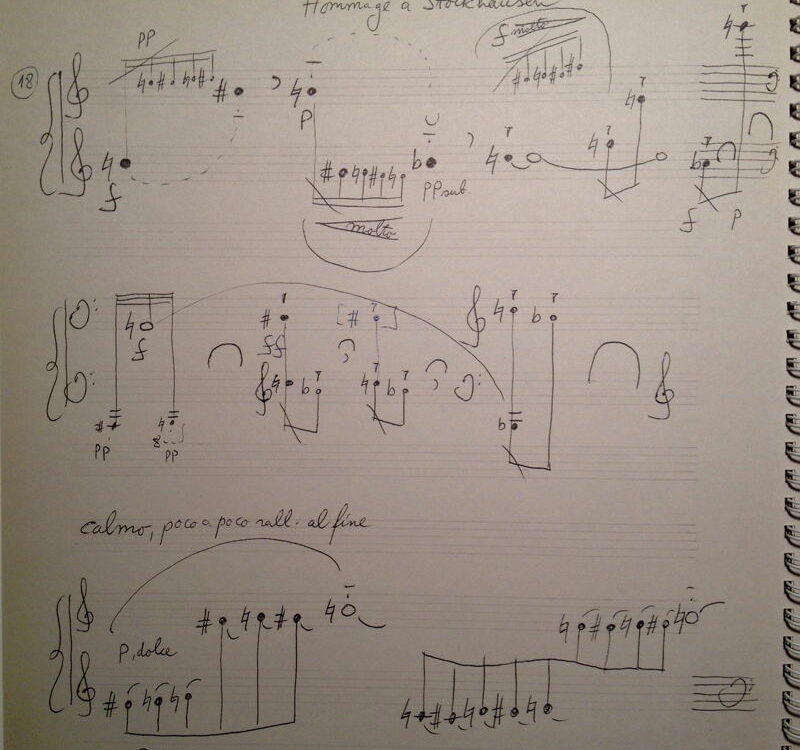

In «Distretti di confine» ha scritto che, da giovane, amava attribuire alla musica il potere di farle vedere cose che non ha mai visto con i suoi occhi. E subito dopo aggiunge di non poter accettare né che la sua mente sia una «creazione», né che sia una «funzione del cervello».

Sono arrivato a capire, dopo anni di lotte con me stesso, che la psicologia convenzionale così come la filosofia e altre imprese metafisiche sono, nel migliore dei casi, un’accozzaglia di supposizioni improbabili. E che avrei potuto imparare da una semplice e non pregiudiziale osservazione più di quanto non avrei appreso dagli studi dei cosiddetti esperti. Qualunque cosa altri ascoltatori possano dire di provare, le ribadisco il fatto che a me la musica migliore provoca l’esperienza di vedere nella mente scorrere eventi su una sorta di percorso invisibile; e ciò che vedo mi fa provare forti sentimenti. La mia mente, come ho già spiegato, è uno spazio enorme, forse infinito, che tra i suoi innumerevoli contenuti, ha in sé alcune immagini di parti del mio corpo, tra cui, senza dubbio, il mio stesso cervello: è così e non il contrario.

All’età di vent’anni, mentre leggeva un romanzo di Thomas Hardy – ha scritto – lei perse la fede. E l’unica conseguenza di rilievo fu ritrovarsi «in possesso di una grande quantità di immagini mentali che non mi erano più di alcuna utilità». Cosa ne ha fatto di queste immagini?

A differenza di alcuni ex cattolici, non mi sono mai molto lamentato del fatto di essere stato indottrinato o del sentirmi ingannato. L’immaginario religioso è libero di rinascere: per questo c’è ancora spazio nella mia mente. Rispetto a prima, la differenza è che ora posso guardarlo con curiosità e non con paura.

A un certo punto del suo memoir, «Qualcosa per il dolore», lei risolve così la questione relativa alla propria esistenza dopo che il corpo non ci sarà più: «la persona che sta scrivendo queste frasi non potrà rispondere fino a che non avrà scoperto se l’entità indicata dalla prima persona in questo paragrafo si trova nel posto indicato dalle parole “la mia mente” nello stesso paragrafo». Era ironico?

Non me lo ricordo bene e quindi mi limito a rispondere a proposito di quel che riguarda il mio inconscio: non sono consapevole di possedere qualcosa che meriti di essere chiamato con questo termine. E se lo possedessi, per definizione non ne sarei consapevole. Ma nel caso questa domanda fosse finalizza a cavarmi fuori una riposta alla questione se credo o meno che una parte di me sopravviverà alle mie funzioni vitali, le dirò che ho imparato come il solo menzionare questa faccenda, o meglio la sola mia risposta, sembri causare nei miei ascoltatori più imbarazzo o più disturbo di quello che causa a me la domanda. Nonostante ciò, la mia risposta è che non ho dubbi sul fatto che le parti invisibili di me sopravviveranno a quell’evento che comunemente si chiama morte. In uno degli ultimi capitoli del mio memoir, racconto un’esperienza che ho condotto davanti a testimoni, subito dopo la morte di mia moglie nel 2009: una scommessa pressoché impossibile su un cavallo. Nessuno ha mai nemmeno cercato di discutere il mio resoconto di questa vicenda – suppongo perché il tema provoca sconcerto. Sono convinto che causerei meno disagio ai miei interlocutori se confessassi loro una rara devianza sessuale invece di dichiarare che mi aspetto che una parte di me sopravviva alla morte.

Nel suo racconto titolato «Velvet Waters», la storia procede di paragrafo in paragrafo, ogni volta riprendendo da capo presupposti dai quali si era partiti nonché la descrizione del personaggio in questione: come mai questa costruzione narrativa?

Ho fatto qualcosa di simile anche in altri racconti che scrissi dagli anni Ottanta in poi. Non riesco a ricordare le ragioni precise di quella scelta, ma una spiegazione probabile, o approssimativa, potrebbe essere questa: all’incirca in quel periodo, trovai finalmente una serie di parole che si adattavano mirabilmente ogni qualvolta volevo spiegare perché la mia narrativa era piuttosto diversa dalla maggior parte delle altre (lo stesso insieme di parole mi tornava utile anche per rispondere all’irritante domanda su quanta parte della mia narrativa fosse autobiografica). Il mio insieme di parole era questo: «scrivo vera finzione, e la mia vera finzione è semplicemente un resoconto veritiero di alcuni dei contenuti della mia mente». Ero nel mezzo di una campagna finalizzata a liberare il lettore sempliciotto dall’impressione che il personaggio principale di gran parte della mia narrativa – un uomo per molti versi somigliante a me stesso – fosse autobiografico. Mi creda, ero del tutto sincero. La finzione vera riporta solo immagini. Cos’altro abbiamo a disposizione per raccontare, anche se volessimo scrivere un’autobiografia?

Da cosa pensa che derivi l’importanza che hanno per lei i colori? Quali funzioni svolgono nella sua mente?

Sono un anosmico congenito, sono nato senza la minima possibilità di percepire gli odori. Non ho mai avuto cognizione di cosa sia un profumo delicato o una puzza sgradevole e non ho capito la situazione fino a che non sono diventato adolescente. Ancora oggi, non ne parlo se non raramente. Da bambino mi si rimproverava di fingere; da adulto desto incredulità presso chi non riesce a capire come si possa sopravvivere senza essere in grado di sentire gli odori. Quando, da bambino, mi si diceva che un certo oggetto aveva un certo odore, vedevo alzarsi da quell’oggetto una nuvola vaporosa, e ogni nuvola aveva una sua particolare tonalità. Sarà questo il motivo della mia ossessione per i colori? So solo che conservo ancora un ricordo fotografico dei colori delle corse dei cavalli, in tutte le gare alle quali ho presenziato.

Ha cominciato il suo «Distretti di confine» scrivendo che si sarebbe ripromesso di badare ai suoi occhi, per stare più attento a ciò che succede ai margini del campo visivo. E però quel che conta per lei sembra prescindere dai dati di realtà, è così?

Né io né il narratore di Distretti di confine ignoriamo la realtà. Io scrivo finzione veritiera, cioè riporto i contenuti della mia mente, che meritano di essere considerati realtà.

I cavalli occupano moltissime fra le sue pagine, ma lei scrive che nelle innumerevoli ore passate all’ippodromo non ne ha mai davvero guardato uno. Possiamo prendere questa affermazione come paradigmatica del rapporto che c’è fra la sua osservazione e le immagini che si formano nella sua mente?

Forse sta cercando di leggere troppo a fondo una dichiarazione scritta senza molta cura. Quando ho detto che non ho mai veramente guardato un cavallo intendevo che mentre altri notavano tutti i dettagli che differenziavano tra loro i diversi cavalli, io lanciavo loro una occhiata e mi sembravano più o meno tutti uguali. Non ho nulla contro l’osservazione delle cose, ma non le guardo mai allo scopo di scriverne più tardi. Durante gli anni della mia scrittura più intensa, confidavo nel fatto che l’argomento di cui scrivere mi sarebbe apparso, a tempo debito, quando mi sarei trovato alla scrivania e ne avrei avuto bisogno.

Da quello che scrive, si direbbe che lei consideri la critica letteraria, e immagino anche quella che si esercita su altre arti, un mestiere parassitario, inutile e persino sviante. Non le è mai venuto alcun aiuto dalla interpretazione di un suo testo?

Mi rifiuto di cercare di digerire il mio lavoro per una seconda volta. Dopo avere affrontato l’estenuante processo di selezione di un soggetto, di stesura del suo racconto, e poi di editing, non mi lascerò convincere a rileggerlo andando alla ricerca del tipo di messaggio cercato dagli studiosi. Ho imparato ben poco dall’essere stato oggetto di studio. I critici guardano i risultati di processi di cui non sanno nulla. Il loro errore è credere che pensi alla narrativa come la pensano loro. E il peggio del peggio è credere che la mia carriera sia stata guidata da una sorta di programma, che abbia pianificato tutte le mie opere come parte di un’opera con un tema e un intento.

Per suo padre, come per lei, le corse dei cavalli – ha scritto – sono state una «specie di vocazione più alta, che ci esentava dal doverci occupare delle cose terrene». È una magnifica sintesi delle ragioni di una passione. Quando è diventato più grande, i cavalli sono stati sostituiti da qualcosa d’altro?

Sì. Da quando avevo quindici anni, mettere insieme il mio «Antipodean Archive», mi è sembrato un compito degno di essere tentato. Dopo aver scritto sedici libri, aver fatto a tempo pieno lavori estenuanti per tutta la vita adulta, avere cresciuto tre figli, essere stato sposato con una persona difficile per quarant’anni e avere pagato il mutuo di una casa di periferia, sono arrivato a fare, finalmente, ciò che mi piaceva: lavorare per gran parte del mio tempo libero al mio invisibile universo ippico, che nessuno sarà in grado di interpretare o apprezzare dopo la mia morte.

Il motivo per il quale i protagonisti dei suoi racconti – e forse lei stesso – sono così poco attaccati ai libri, tanto che in un modo o in un altro possono disfarsene senza tante angosce, da cosa deriva? Forse dalla fiducia nel fatto che quel che viene cancellato dalla memoria non aveva sufficienti ragioni per sopravvivere?

Faccio fatica ad afferrare questa domanda. Aspetti… forse si riferisce al mio racconto il cui protagonista porta i suoi libri a una discarica? In ogni modo, le dirò che ho letto centinaia di libri, sì, ma molti meno di quanto si pensi. Nella seconda metà della mia vita, ho spesso abbandonato ciò che mi sembrava non fosse abbastanza meritevole di essere letto. Gran parte dei libri che ho finito, o letto a metà, non ha lasciato traccia nella mia memoria, e alcuni di questi erano dei cosiddetti «classici». Fra i libri che ancora ricordo, pochi hanno contato per me quanto una qualsiasi persona vivente, fra quelle che ho conosciuto.

Fra i suoi racconti più belli ce n’è uno del tutto estraneo ai suoi argomenti abituali, «Accordo fondiario», dove lei adotta il punto di vista di alcuni indiani, ai quali viene proposto un indecente baratto delle loro terre. E un altro, particolarmente commovente, «Quando i topi non arrivarono», dove si racconta del rapporto di un padre con il figlio sofferente di asma: «In quei primi anni pensavo sempre che con quei segni mio figlio volesse dirmi che nel profondo era un topo. Mi diceva che era più piccolo degli altri bambini e che l’asma lo indeboliva. Con i miei segni gli dicevo, in quegli anni, che riconoscevo la sua topitudine…».

Oggi, non mi sarebbe permesso scrivere qualcosa del genere di «Accordo fondiario»: il punto di vista del racconto verrebbe fatto coincidere con quello di un colonizzatore bianco sugli indigeni australiani, che furono ingannati da John Batman, quando tentò di comprare da loro il sito di Melbourne, negli anni Trenta del XIX secolo. Ho scritto il racconto nei primissimi anni Ottanta, quando intendevo ragionare, trasferendolo in un nuovo contesto, sull’argomento che mi ha occupato per tutta la vita: le pretese contrastanti della cosiddetta realtà e dei cosiddetti sogni. Per quanto riguarda l’altro racconto, i miei figli hanno tenuto dei topi domestici in casa, quando erano bambini, proprio come avevamo fatto mio fratello e io. Il più grande ha sofferto di una forma di asma minacciosa per gran parte della sua infanzia. Lo sentivo più vicino degli altri, perché sono state molte le notti in cui cercavo di alleviare le sue sofferenze parlandogli, quando non riusciva a dormire. Ma… vedo che mi restano solo tre minuti del tempo che mi sono riservato.