ALL’INFERNO IL CETO MEDIO

15 Novembre 2025

The Rolling Stones – Paint It, Black

15 Novembre 2025Scrittori svizzeri Vergati nei ventitre anni di reclusione in una clinica svizzera, e chiusi in un scatola da scarpe, centinaia di «Microgrammi», dove anche l’insignificante resuscita al senso: ora da Adelphi

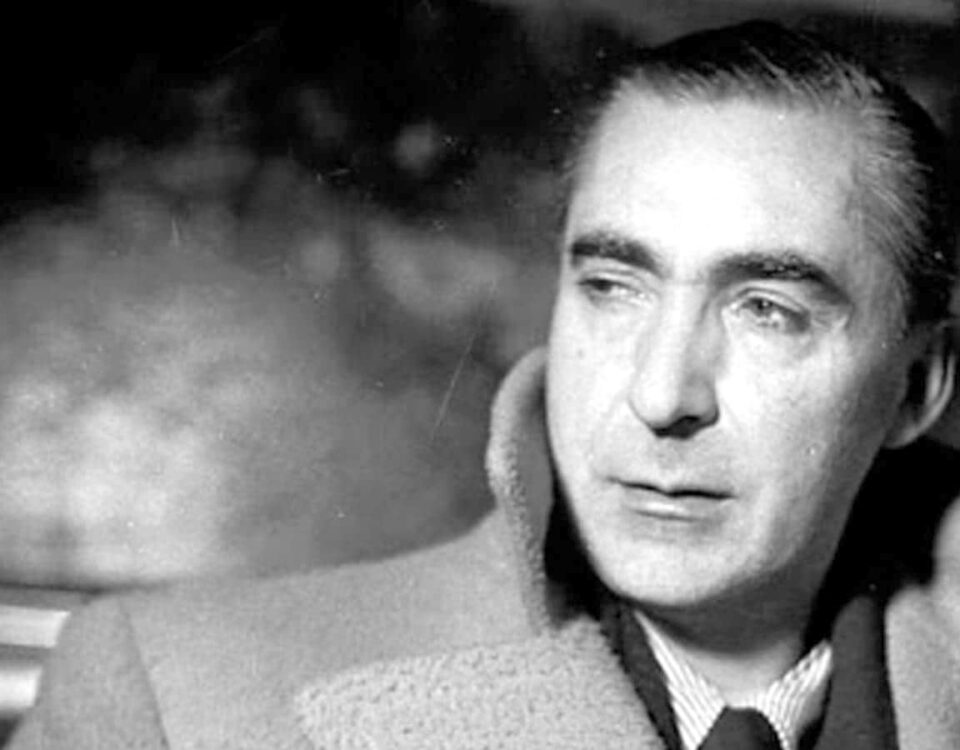

Convinto che fosse il più grande «fra tutti gli scrittori svizzeri del tempo», il ricco mecenate Carl Seelig, amante delle arti e biografo fluviale di uomini di genio, si prese cura di Robert Walser nell’ultima parte della sua vita, guadagnandosi il titolo scelto da Max Brod per ricordarlo, Carl ovvero dell’amicizia. Non soltanto Seeling si preoccupava delle precarie sostanze di Walser, ma ne divenne tutore e aveva curato tra l’altro l’edizione in cinque volumi di Dichtungen in Prosa (Poesie in prosa, 1953-1961). Voleva più di ogni altra cosa strapparlo all’oblio al quale si era consegnato grazie all’atteggiamento ruvidamente inattuale, alla distanza dalle officine letterarie del tempo e all’insofferenza per la «letteratura astiosa» dei maestri rancorosi che, a suo parere, si erano imposti allo scoccare della Prima guerra mondiale: «Non può l’odio diventare una forza motrice; l’odio è un elemento improduttivo» ripeteva a Seelig durante le consuete passeggiate.

Ammirato da grandi e inquieti scrittori – Musil, Canetti, Benjamin, Hesse, Kafka, Rilke – ebbe unbuon successonella stagione dei suoi migliori romanzi e di alcuni racconti fra cui Vita di poeta e La passeggiata, del 1917; ma nel dopoguerra si era ridotto a un outsider impoverito, randagio, sempre più «terrorizzato dall’idea di avere successo nel mondo» – scrisse Benjamin parafrasandolo – fino a sparire in una clinica per malattie mentali: «Ero disperato (…) Spento, estinto come una vecchia stufa. (…) Andò a finire che mia sorella Lisa mi portò nella clinica Waldau. Ancora davanti alla porta d’ingresso le chiesi se quello che facevamo era giusto. Il silenzio di lei mi bastò. Che altro mi rimaneva se non entrare?».

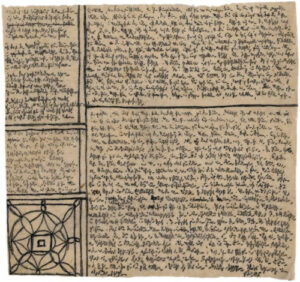

A qualche mese dalla morte di Walser, il 25 dicembre del 1956, Seelig trovò in una vecchia scatola da scarpe (questa è almeno la leggenda), tra manoscritti e testi già pubblicati, 526 fogli vergati a matita in una grana piccolissima, quasi invisibile che, con il passare del tempo, svaniva in indistinguibili segni verticali, si mimetizzava al di sotto del livello linguistico per dissolversi in graffi, segni, scarabocchi. La scatola gli era stata inviata da un medico della clinica psichiatrica di Herisau dove Walser aveva vissutonegli ultimi ventitre anni, nascosto, come il protagonista del romanzo Jacob von Gunten, in un luogo in cui «il tempo è sospeso, ma non soppresso»: era un Eden camuffato – scrisse Roberto Calasso nella nota alla traduzione italiana – dove tutti sono «risucchiatiin una comune modalità della non coscienza».

Dal primo instancabile decifratore, Jochen Greven queste pagine clandestine che contenevano l’elaborazione più fedele,libera e intransigente dell’universo letterario di Walser, vennero chiamate microgrammi, ma fu con il titoloAus dem Bleistiftgebiet (Dal territorio della matita) che furono pubblicate, tra 1985 e il 2000, da Suhrkamp in sei volumi, grazie al certosino lavoro di Bernhard Echte e Werner Morlang, «uno dei più importanti servizi resi alla letteratura negli ultimi decenni» chiosò W.G. Sebald. Con molti dubbi e qualche approssimazione, Echte e Morlang hanno riportato alla luce oltre cento brani in prosa, poesie e teatro,composti tra il 1925 e il 1933su carta di risulta, fogli volanti, ritagli, calendari, buste già compilate. Del resto, Walser era fiero di non avere mai posseduto qualcosa: «Perfino di ciò che occorre a uno scrittore non c’era praticamente nulla che egli potesse dire suo – scrisse Sebald –, in fatto di libri non possedeva, credo, nemmeno quelli scritti da lui. Anche la carta su cui scriveva era di seconda mano».

Per tracciare questo territorio di parole Walser rinunciò non solo a una carta immacolata, ma anche alla penna, abbandonataper la matita con il suo tratto labile e infantile. In una lettera del 1927 a Max Rychner, scrittore, giornalista, critico letterario, spiegò di aver avutoun «esaurimento della mano», una sorta di crampo che gli impediva persino di pensare. Per questo aveva cominciato a usarla. Voleva «disegnare, scarabocchiare, giocherellare come un ragazzino quando sta imparando a scrivere», cercando una nuova complicità per il suo sguardo puerile e divagante, perennemente in fuga dal pensiero. Fino ad allora Walseravevatrasformato ogni foglio bianco in una pagina ornata, raffinata,quasi pittorica, separando anche graficamente gli abbozzi, buttati giù con assoluta libertà,dalla sorvegliatissima scrittura finale. Ora, invece,con la stessa bravura calligraficadi un tempo,sostituiva all’armonia un mistero, all’ordine, anche frammentario, del mondo, le ragioni (e il compiacimento) di una ricerca sempre più radicale di ciò che è minimo, sparpagliato, apparentemente irrilevante.

La decifrazione del Bleistiftgebiet non è stata solo un’impresa filologica, ma anche l’apertura di un territorio ricchissimo e necessario della letteratura moderna: una zona di scrittura unicache vive nella tensione fra apparizione e sparizione, gesto e parola,vita e cancellazionein un mondo ridotto alla scala minima del segno. Ogni frammento è una resurrezione dell’insignificante, un collasso del senso, un esperimento insiemegrafico eantropologicodi fughe e dispersioni: «Di pezzo in pezzo io guizzo, di prosa in prosetta/ come se mi facessi un giro in barchetta,/ e il viaggiare mi incanta».Walser osserva la natura umana nelle sue modalità più effimere, nei suoi bizzarri incontri, nelle sue microscenografie come anche in geografie che si aprono come scatole cinesi, pervicacemente abitate da fuggitivi: la serva, il garzone, la ballerina, il vagabondo — «centinaia di figure dalla vita fugace – scrive Sebald – che ci sembrano in carne e ossa ma, appena vogliamo guardarle più da vicino, sono già svanite».

Non sono mancate negli anni le chiavi di lettura per questi testi misteriosi e coinvolgenti. Accanto ai riferimenti ad una ‘patologia del genio’, che spiegavano i microgrammi con ladiagnosticata schizofrenia dello scrittore, ci sono state riflessioni preziose su quella scrittura libera e clandestina o anche su una «estetica della scomparsa», estrema provocazione contro «il pensiero imponente» e «il grande discorso» della modernità. «Suvvia – scriveva Walser in Il gigante – non leggete sempre e soltanto questi libri sani, accostatevi anche alla letteratura cosiddetta patologica, dalla quale potrete magari attingere importanti esperienze. Le persone sane dovrebbero sempre, in certo qual modo, rischiare qualcosa. Altrimenti, corpo di mille fulmini, a che scopo essere sani? Solo per schiattare un bel giorno di troppa sanità?».

Di questi Microgrammi Adelphi propone ora al lettore italiano una sceltapiccola (fatta di 233 pagine, con 66 tavole fotografiche a colori e 34 immagini, € 20,00), ma rappresentativa, a curadi Lucas Marco Gisi, Reto Sorg e Peter Stocker, con la splendida traduzione e una nota di Giusi Drago. Sono brani di prosa, poesie, una scena drammatica, scelti per dare un saggio di quella raccolta, malgrado tutto, monumentale, e proposti seguendo la numerazione d’archivio elaborata da Jochen Greven. Soprattutto, i Microgrammi contengono le foto dei testi nella loro dimensione originale con una alternanza significativa e appassionante tra scrittura e immagine, dove l’impugnatura della matita sembra ricordare a Robert il pennello nella mano del fratello Karl, così che il suo gesto metodico e eversivo «rompe con l’ideale della pagina elegantemente scritta» e trasforma la grafia in materia quasi pittorica.