When the Government Stops Defending Civil Rights

3 Novembre 2025

Elton John – Your Song

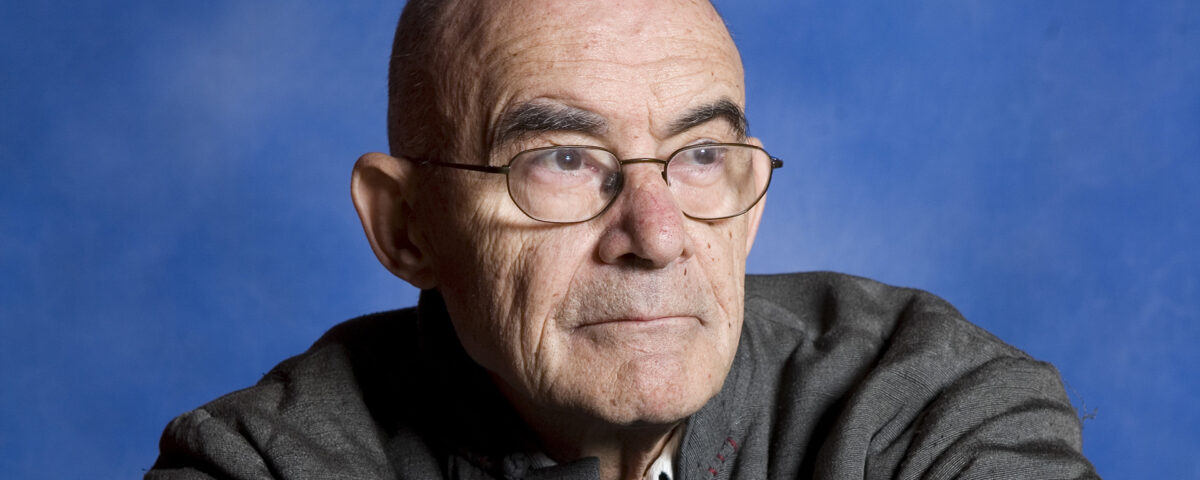

3 Novembre 2025Claire Marin : “Pour Jean-Luc Nancy, intégrer de l’autre en soi, c’est aussi accepter de perdre, d’abandonner un peu de soi-même”

Dans notre nouveau numéro, Claire Marin présente des extraits de L’Intrus de Jean-Luc Nancy, réédité par les éditions du Seuil et à paraître le 7 novembre. Dans ce texte écrit en 1999, quelques années après sa greffe du cœur, le philosophe analyse la figure de l’étranger pour se recentrer sur cet événement autobiographique, passant du politique à l’intime.

Ce texte a un statut à part. Il tire sa force d’une brièveté qui dit tout à la fois la dépossession, la perte d’identité, le bricolage médical, la violence de l’intrusion, le fait de devenir un ensemble de chiffres, de données, dans une forme de transparence qui livre à tous les regards. On a l’habitude que les philosophes s’emparent de leur sujet avec une certaine distance, celle de l’analyse. Ici, un élément autobiographique apparaît, un épisode très intime et personnel de la vie de Jean-Luc Nancy : sa greffe du cœur – on retrouve d’ailleurs une tentative similaire chez Derrida lorsqu’il pense lui aussi la question de l’étranger. Ce qui est étonnant, c’est que l’auteur assume de ne pas arriver à penser complètement ce qui lui arrive, un tâtonnement que l’on lit assez rarement. D’ordinaire, les textes s’écrivent après qu’on a réussi à penser quelque chose. Ici, on voit une épreuve physique et psychologique devenir une épreuve de pensée en tant que telle.

La pensée de l’intrus est d’abord introduite de manière politique et sociale, avec l’idée que l’étranger a toujours une dimension d’intrus. Étymologiquement, l’intrus est celui qui pousse pour entrer quelque part, qui bouscule. Il y a un désordre inévitable et une part de violence dans l’arrivée de l’étranger ou même dans son identité : il fait violence tout simplement parce qu’il est différent, et cette différence produit un dérangement. Après les trois premiers paragraphes, on a un peu l’impression d’être dans une réflexion de philosophie politique. Puis sa pensée se déroule autour d’un questionnement sur l’identité, avec le constat d’un vacillement du je. “Je” cesse d’être une évidence lorsqu’on reçoit un organe qui a appartenu à quelqu’un d’autre, avec la possibilité d’un rejet.

Nancy montre ainsi qu’intégrer de l’autre en soi, c’est aussi accepter de perdre, d’abandonner un peu de soi-même. Car cette ouverture du corps est tout de même très violente, y compris dans sa description. Elle reste une béance complexe, un point de fragilité. C’est donc pour cela qu’il laisse assez vite de côté l’analogie politique et sociale : poussée plus loin, elle mènerait à l’idée qu’une société qui accueillerait l’étranger serait nécessairement fragilisée. Ce parallèle ne fonctionne pas non plus très bien, car la greffe, l’élément étranger, appartient au registre de la technique médicale. On a donc du mal à voir ce que serait l’équivalent si l’on poursuivait l’analogie politique.

Il réintroduit donc une image mécanique plutôt ancienne qui, depuis Descartes, assimile le corps à une machine. Il parle du cœur comme d’un moteur, d’un embrayeur, ce qui a d’ailleurs une dimension assez poétique qui rappelle une conception assez ancienne du cœur comme centre de l’identité mais aussi des affects. Un tel vocabulaire recoupe la conception qu’a le chirurgien d’un geste purement technique. Chez Maylis de Kerangal, dans Réparer les vivants [2013], on retrouve ce personnage de chirurgien qui est un technicien particulièrement fier de son travail d’orfèvre. Mais Nancy montre que cette représentation est fausse. Le discours médical est en effet un discours qui désaffecte, presque dans les deux sens du terme. Pourtant, le geste d’ouvrir le thorax, d’ôter un organe pour en placer un autre est quasiment irreprésentable, et particulièrement angoissant, comme il l’admet. Ce geste crée du vide, une absence, un néant, ce qui est une forme de désaffection.

À la place de la précision technique, Nancy préfère donc parler de bricolage, avec l’image de fils tordus. Ce n’est pas propre et net comme un moteur. L’image de la transplantation n’est pas tout à fait juste non plus, puisqu’elle donne l’idée d’une plante que l’on va rempoter proprement ailleurs. Or là il s’agit surtout de raccorder des éléments organiques, avec toutefois l’idée qu’il faut que ça prenne, comme du ciment ou une recette de cuisine. La métaphore de la couture serait à mon avis plus juste – il mentionne d’ailleurs la cicatrice très visible sur son torse –, avec l’idée que les tissus finissent par s’entremêler. Ce n’est pas vraiment réparer mais faire en sorte de mélanger des éléments. Ce mélange passe par une violence faite aux éléments que l’on tente de greffer ensemble, le corps du receveur et l’organe du donneur.

Cela peut en revanche donner lieu à des interrogations et des métaphores plus générales : qu’est-ce qu’apprendre à vivre avec un étranger d’une façon générale ? Qu’est-ce que l’amitié, ou l’amour, si on l’envisage comme la greffe de deux êtres ensemble ? Jusqu’à quel point et à quelles conditions ce mélange peut-il perdurer ? À quel point sommes-nous tissés d’étrangeté ? Car derrière la greffe se cache aussi la question du rejet, qui passe par des problématiques d’immunité.

“On ne peut donc pas porter du vivant en soi sans que cela ne laisse de trace biologique ou psychique. C’est une histoire qui s’inscrit en nous”

Nancy remarque ainsi que l’immunodépression réveille un certain nombre de virus étrangers qui sommeillaient silencieusement en lui : l’étrangeté est donc toujours déjà là, sans qu’on ne l’ait vue ni identifiée. L’immunologie nous apprend ainsi qu’après une grossesse, qu’elle ait ou non été menée à terme, le corps de la mère conserve des éléments étrangers de l’embryon, ce qu’on appelle une chimère. On ne peut donc pas porter du vivant en soi sans que cela ne laisse de trace biologique ou psychique. C’est une histoire qui s’inscrit en nous.

Pas besoin d’être philosophe pour se rendre compte que la maladie est très souvent l’occasion d’un questionnement sur une identité qu’on a l’impression de perdre. Suis-je encore un mari si je ne peux plus être aussi attentif à ma femme que je voudrais l’être ? Suis-je encore un professeur si je ne peux plus donner cours ? Suis-je encore un père si je ne peux plus m’occuper de mes enfants ? Nul besoin de vivre une expérience aussi radicale qu’une greffe pour avoir l’impression qu’on n’est plus celui qu’on était et pour découvrir rétrospectivement ce que l’on perd dans la maladie. Si ce questionnement peut parfois être positif, il engendre surtout un trouble et l’angoisse profonde de ne plus jamais redevenir le même – angoisse à la fois du malade et de ses proches.

Nancy évoque également la question du “Pourquoi moi ?”, que l’on entend d’ordinaire comme l’expression d’une injustice. Ici l’auteur se demande pourquoi il est le patient choisi pour recevoir une greffe nécessairement rare et donc pour continuer à vivre. C’est une question assez taboue finalement, puisqu’on part toujours du principe que cela vaut nécessairement le coup de continuer à vivre. Or lorsqu’on se trouve confronté à des souffrances extrêmes, ce n’est plus si évident. Il remarque par ailleurs que la norme autour de la durée correcte d’une vie est historiquement construite – mourir à 50 ans a longtemps été parfaitement acceptable. On touche là à des problématiques très contemporaines autour de la fin de vie et de l’euthanasie. Nancy soulève une question très juste, qui est celle de savoir qui décide. Dans son cas, tout le monde, du moins le corps médical, décide pour lui. C’est un aveu en première personne de très grande vulnérabilité, ce qui est très fort. »