Italian government introduces draft bill on nuclear energy

18 Ottobre 2025

Così la destra al governo premia il suo blocco sociale

18 Ottobre 2025TORINO SPIRITUALITÀ

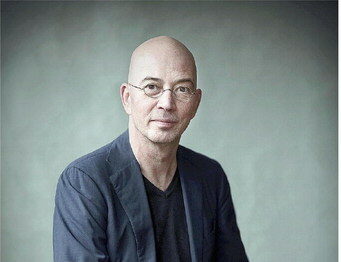

Tre generazioni si fanno storia: un secolo tra guerra, petrolio e crisi climatica. Da Hiroshima ai ghiacciai dell’Antartide, Wieringa racconta l’inesorabile avanzata del fuoco che divampa nel mondo

Alcuni argomenti si prestano meno di altri alla narrativa. Scrivere un romanzo che affronti in modo più o meno diretto un tema complesso e poco attraente come la catastrofe climatica è un’impresa rischiosa. Come si racconta un disastro globale che si svolge così lentamente? Un romanzo è basato su eventi, su un unico accadimento centrale che cambia tutto, come quando Vitangelo Moscarda in Uno, nessuno e centomila scopre di avere il naso storto.

Alla crisi climatica manca una svolta cruciale: è un argomento troppo ampio e sfuggente, oltretutto penalizzato dall’assenza di eroi e antieroi ben definiti. «Che senso ha farci intrattenere da un’apocalisse fittizia, mentre ne abbiamo di fronte una reale?» si domanda David Wallace Wells in La terra inabitabile.

Giusta osservazione, e qui la cosa si fa interessante.

Non si può riflettere sulla crisi climatica senza considerare l’importanza del fuoco. La combustione è la causa principale del riscaldamento globale provocato dall’uomo, un dato talmente ovvio che spesso viene trascurato. La combustione, ha scritto W.G. Sebald, è il principio alla base di ogni oggetto che produciamo: «La fabbricazione di un amo da pesca o di una tazza di porcellana, la produzione di un programma televisivo – tutto si basa, in fondo, sul processo di combustione. (..) L’intera civiltà umana non è altro, fin dagli inizi, che un bagliore divenuto più intenso ora dopo ora. Nessuno sa quanto ancora potrà aumentare e quando gradualmente si estinguerà».

A lungo l’uomo ha utilizzato il fuoco in modo opportunistico, incapace di generarlo ma in grado di sfruttarlo in caso di fulmini o incendi naturali. Poi, circa 400.000 anni fa, nell’animale umano si risveglia il Prometeo 2.0: non solo ruba il fuoco agli dèi, ora sa anche produrlo da sé. Da allora, ovunque andiamo, lasciamo dietro di noi colonne di fumo. I ghiacci antartici testimoniano l’impatto: già otto secoli fa i maori disboscarono la Nuova Zelanda, e la fuliggine arrivò fino a lì, a 7000 km di distanza.

La rivoluzione agricola e quella industriale sono impensabili senza il fuoco, e sempre il fuoco ha modificato natura e portata della guerra. Se prima si scacciava il nemico con bastoni infuocati, ora lo si incenerisce in una fiammata a cento milioni di gradi. Il calore dell’interno del sole. «Ora sono diventato Morte, il Distruttore di Mondi.» La Seconda guerra mondiale è stata una guerra di combustione nella sua forma più pura. «La vittoria è stata decisa da motori e ottani», disse Stalin. E secondo Churchill, «il carburante ne determinò ogni movimento».

Ma l’accelerazione vertiginosa è avvenuta solo in tempo di pace. Le emissioni globali di Co2 da combustibili fossili sono aumentate in modo esponenziale, di circa l’85%, a partire dal secondo dopoguerra; anzi, il peggio è avvenuto nel giro di una sola generazione.

Lo sfruttamento intensivo del pianeta e la saturazione dell’atmosfera con i gas serra è la storia della mia generazione. La grande macchina della combustione gira a pieno regime e serve ormai sette miliardi di abitanti della Terra – alcuni più di altri. Contemporaneamente, però, il fuoco si è allontanato sempre più dalla nostra vista. Il legame tra produzione e combustione è ormai quasi invisibile, come se ci vergognassimo delle sue origini primitive, che ci dicono che ne siamo ancora dipendenti quanto gli uomini preistorici che attraversavano la pianura con le torce. Ma mentre il fuoco della produzione è rinchiuso al sicuro e lontano dalla nostra vista, c’è altro fuoco che – paradossalmente – sfugge sempre più al nostro controllo, proprio per gli effetti del cambiamento climatico.

«La nostra casa è in fiamme», ammonisce la Cassandra dei nostri tempi, Greta Thunberg. «La Svezia sta bruciando, nelle foreste, nelle torbiere e nelle paludi, da Gällivare e Jokkmokk in Lapponia fino ai pascoli nel Sud.» Oltre il circolo polare infuriano incendi boschivi senza precedenti; in Siberia la siccità sta distruggendo un’area forestale grande quanto il Belgio. La California e l’Australia sono colpite ogni anno da apocalittiche tempeste di fuoco. Sui poli nevicano incessantemente particelle di fuliggine, un effetto a catena che accelera ancora di più il riscaldamento globale. Il fuoco, dice il proverbio, è un buon servitore ma un cattivo padrone. E noi, gli apprendisti stregoni, abbiamo perso ogni controllo su di lui.

7 marzo 2013, sulla A32 tra Hoogeveen e Leeuwarden, nel nord dei Paesi Bassi. Il pomeriggio è fresco e soleggiato, i miei pensieri seguono il loro corso mentre guido e di colpo, nello spazio di un paio di secondi, mi vedo davanti un romanzo. Magari non l’intera storia, ma la sua sintesi estrema, lo scheletro: il racconto di una dinastia di tre generazioni di ingegneri idraulici e del dominio del fuoco sul mondo. Non la definirei una visione, come quella che ebbe Pascal nella notte del 23 novembre 1654. «FUOCO» scrisse tutto in maiuscolo, il fuoco nel quale gli si era rivelato il Dio di Abramo e di Isacco. Lo scrittore deve accontentarsi di mezzi più modesti, ma non è meno grato per quella illuminazione. Le idee per un nuovo romanzo sono rare, bisogna farne buon uso. Tre generazioni, una storia che funziona sempre. A volte scherzando lo chiamo «i miei Buddenbrook ». Nasce da un ricordo che risale a quando la mia madre affidataria faceva la governante presso una ricca famiglia olandese nella Campine belga e si occupava dei due figli biondi che periotutto dicamente si massacravano di botte. Le basi del patrimonio erano state gettate dal nonno, Pieter Schelte Heerema, un brillante ingegnere idraulico che nel 1940 era entrato nelle SS olandesi e la cui vita può essere suddivisa in tre episodi significativi, tutti legati ai combustibili fossili. Con la Divisione Wiking delle Waffen SS, da convinto nazionalsocialista marcia in direzione dei giacimenti petroliferi del Caucaso. Hitler sa di poter vincere la guerra solo conquistando il petrolio russo: con le sue truppe dislocate da Brest a Kiev e da Oslo a Odessa, il fabbisogno di carburante è enorme. Nel giugno 1942 il Führer dice ai suoi ufficiali: «Se non otterrò il petrolio di Majkop e Groznyj, dovrò porre fine a questa guerra.» Ma la missione fallisce, le distanze per i rifornimenti sono eccessive, la supremazia strategica dei russi è schiacciante.

Dopo il conflitto, l’ingegnere olandese viene accusato di collaborazionismo e condannato a sedici mesi di reclusione, dopodiché emigra in Venezuela. Sul lago di Maracaibo costruisce centinaia di piattaforme di perforazione per la Shell. In quegli anni, il lago è lo scenario di un vero e proprio boom petrolifero, superato solo dagli Stati Uniti in termini di produzione di barili. Anche a Maracaibo, la vita di Heerema è dominata dalla fame di combustibili fossili.

Nei primi anni ’60, venuto a sapere che la Shell intende trivellare nel mare del Nord, torna nei Paesi Bassi. Fino ad allora, l’estrazione di petrolio e gas avveniva con piattaforme galleggianti, che in caso di maltempo dovevano rientrare in porto. Heerema acquista un cargo, lo taglia in due e vi monta in mezzo una grande piattaforma, sulla quale fa installare la gru e il maglio più grandi in circolazione: grazie a questa invenzione, può lavorare l’anno nel burrascoso mare del Nord. Un’innovazione che dà impulso all’offshore nella regione, l’inizio della terza fase della sua vita alla ricerca di giacimenti fossili. Heerema acquisisce fama e ricchezza con progetti audaci e installa piattaforme di perforazione in tutto il mondo. Lo definiscono «il magnate più sconosciuto dei Paesi Bassi».

Tre dei cinque figli seguono le orme paterne e dopo la sua morte si contendono ferocemente l’eredità. È il vincitore di questa carneficina, Edward Heerema, ad assumere la mia madre affidataria come governante. Nel 2013, sotto la sua guida, l’azienda vara la più grande nave da lavoro al mondo, in grado di trasportare intere piattaforme di perforazione e di posare gasdotti sul fondale marino. Una dinastia di visionari intelligenti e spietati, insomma, a guidare la fame di combustibile del mondo.

Ci sono voluti vent’anni prima che ci vedessi un romanzo. Il fuoco e la storia di un nonno, un padre e un nipote, a raccontare un secolo in cui l’incendio del mondo è divampato e la catastrofe climatica si è rivelata in tutta la sua maestosità.

La saggista americana Annie Dillard dice che uno scrittore deve rispondere a due domande: «Si può fare?» e «Ne sono capace?». La prima è semplice: se l’hai immaginata, si può. La seconda ti perseguita. Se scrivere è sofferenza, il motivo è questo. Quel pomeriggio in autostrada ho capito subito che dovevo avere qualche anno in più, serviva uno scrittore più maturo di quello che ero all’epoca.

La trama è come un mare, a volte limpido come cristallo, altre volte non vedi a un palmo dal naso. Devi nuotare, avanzare metro dopo metro in acque sempre più profonde, quasi nere. Devi sforzarti di guardare cosa ti viene incontro da quell’oscurità – i mostri, i fantasmi sbiaditi. Controllare il respiro, contare mentre espiri, come nella pratica zen. Non è come navigare, quando le vele si gonfiano e scivoli via quasi senza gravità. Devi nuotare fino a raggiungere l’altra sponda – o fino ad affogare.

Lungo il percorso incontri mille difficoltà. La prima è che, se la storia è un po’ lontana dalla tua vita, sai pochissimo del tuo soggetto. C’è un mondo di conoscenze celato dietro l’orizzonte. Con la sete e l’insicurezza dell’autodidatta dovrai fare tuoi diversi campi del sapere: storia moderna, petrolchimica, scienze della terra, storia dell’arte, climatologia, più un’altra marea di piccole cose. Più impari, più ti rendi conto di quanto ti manca. In ogni ambito sei un dilettante che si finge esperto – un pizzico di suggestione qui, un fatto ingannevole là. La profondità del Grande Libro delle Citazioni.

Di colpo inizi a sognare parole. Amaranto. Bismuto. Pelagico. Al risveglio le appunti nel taccuino. Esorcismi? Tasselli di un mosaico? Potranno tornarti utili, significare la tua salvezza.

E c’è una terza e ultima domanda, ammesso che tu sia riuscito a rispondere di sì alle prime due: hai reso giustizia alla storia? Hai esplorato ogni angolo del paesaggio, ogni personaggio? Non sei stato approssimativo? Non hai volato troppo basso? Questa domanda resta, come una colonna di roccia vulcanica, il nucleo centrale che resiste all’erosione e non viene trascinato in mare.