Antonia Cesareo, la prima donna con la Leica: «Questa vita non la posso raccontare ogni volta mi uccide»

2 Maggio 2025

Idioteque

2 Maggio 2025LETTERATURA

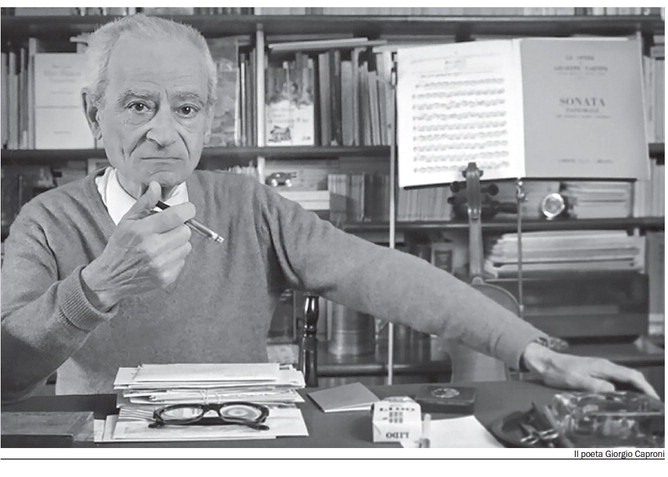

Il poeta milanese traccia un profilo, attraverso i suoi ricordi personali, di uno dei maestri del Novecento italiano «Come tutti i più grandi, ha saputo cambiare negli anni. Ha saputo fare sempre musica anche quando non è musicale»

Incontro Maurizio Cucchi nel cuore della sua Milano. Poeta tra i maggiori contemporanei, ha sempre avuto non solo una grande attenzione verso i poeti e la poesia delle generazioni a lui successive, ma un occhio di riguardo e molto rispettoso verso i poeti che l’hanno preceduto e che, in modi differenti, si sono legati al suo cammino poetico. Ha accettato di buon grado di raccontarmi di Caproni, del “suo” Giorgio Caproni.

In quale occasione l’hai conosciuto?

«Questo non lo ricordo bene. Ho visto tra le mie carte delle lettere che risalgono già agli anni Settanta, quando lui aveva appena pubblicato il Muro della Terra, del 1975, e io l’ho recensito sull’“Unità”. L’ho letto e affrontato inizialmente in modo irregolare, poi, però, come si deve fare per i grandi, l’ho approfondito per intero, con più sistematicità. Del Muro della Terra ne ho scritto, come detto, con tutta la stima che potevo avere per la sua asciuttezza di pensiero e di immagini nel concreto delle cose; qualcosa per me formidabile. Caproni, letta la recensione, mi ha scritto una bella lettera, con cura e attenzione nei miei confronti, e io ne fui molto lusingato. Ci davamo del lei, come d’altronde diversamente era impossibile: aveva, Caproni, qualche anno più di mio padre: lui del ’12 e mio padre del ’15. Una generazione poeticamente straordinaria: Mario Luzi, Caproni, Sereni, Bertolucci… Grandissimi. E poi capaci di cambiare, modificarsi nel corso della loro opera».

Una caratteristica, secondo me, di Caproni, è proprio questa: lui ha fatto un percorso sempre in movimento, non si è mai fermato, cambiando, evolvendo.

«Ma è tipico dei più grandi, perché questo atteggiamento, questa modalità la trovi, anche se in forme diverse, in Luzi, Sereni, come anche in Bertolucci, sebbene un po’ meno, giusto per fare degli esempi più immediati. Impressionante, poi, la differenza che c’è nel Caproni delle opere iniziali con quel bellissimo racconto della poesia Preghiera, in Il seme del piangere, per arrivare poi a delle composizioni metafisiche, asciuttissime, potenti e stringate».

Sembravano dei padri nei confronti della vostra generazione.

«In effetti c’era della premura da parte loro, di attenzione vera. Caproni, che spesso si ha di lui, o lui ha trasmesso di sé, un’immagine di una certa asprezza, io lo trovavo invece una persona adorabile, straordinariamente semplice».

Asprezza forse anche per la sua conformazione fisica.

«Sì, sì, la magrezza giusta, alto. Magrezza simile alla sua poesia. Una poesia che ha questa meraviglia di variare continuamente nel corso degli anni, passando da un genere all’altro. E lui aveva un altro aspetto di cui tener conto: la conoscenza della musica. E disse, non ricordo in quale circostanza, che esisteva una differenza tra musica e musicalità, che è un concetto importantissimo. E io ce l’ho presente da quando ho visto, andando a casa sua a Roma, dove aveva, lì, nello studio, ben aperto, un leggio su cui metteva gli spartiti. Suonava ancora il violino. E quindi della musica aveva una conoscenza reale, senza dubbio di prima mano. Caproni fa musica anche quando non è musicale. Il muro della Terra, Il franco cacciatore, Il conte di Kevenhüller, “musicali” non lo sono quasi mai. Invece è anche “musicale”, quando ti racconta della madre trasformata in una figuretta meravigliosa come se fosse una fidanzata possibile, con quei versi “Anima mia leggera…” immersi nella Livorno dei suoi tempi».

Musicale certo, ma anche narrativo direi.

«Certo: diventa intensamente narrativo poi nel Congedo del viaggiatore cerimonioso, mostrando una grande capacità di passare da un registro all’altro, da una sonorità all’altra, volendo restare in una metafora musicale. E fa poi balenare un pensiero acuto, originale, speciale, suo».

Secondo te, qual era il suo impatto sui contemporanei?

«Allora la qualità veniva riconosciuta a prescindere. Cioè, chi leggeva sapeva che il suo giudizio doveva prescindere anche dall’impostazione ideologica, stilistica e poetica. E quindi la grande qualità nel diverso che ti si proponeva, veniva apprezzata anche se era il contrario di quello che uno pensava. E così anche, dico, le stesse cose che lui dice su Dio, la religione, eccetera, non è che potessero far piacere a tutti, non ti pare?» Così naturalmente vale anche per lui.

«Caproni parla con asprezza, non offensiva nei confronti di nessuno, però facendo passare quello che è il suo pensiero, senza volerlo imporre in assoluto. È come quelle persone che capiscono la dialettica dell’essere, la complessità del vivere e non pretendono di affermare la propria ragione come se dicessero: così è il mio pensiero e non c’è altro. E questo era il suo modo di essere, era un poeta, e un uomo, in fondo molto lineare. Almeno credo».

E quali erano i rapporti di Caproni con i suoi colleghi?

«Frequentava Sereni di certo, che ammirava e stimava: ci sono, per esempio, delle foto insieme, ma anche Raboni di lui più giovane. E poi vedi qua, dicevo di Raboni [Maurizio Cucchi prende in tasca l’antologia caproniana L’ultimo borgo, a cura di G. Raboni, nda]. La cura critica amorevole di Giovanni la si intravede in ogni rigo».

L’hai consumata questa antologia…

«Un’antologia molto importante, formidabile per chi voglia cominciare a leggere Caproni e che lo stesso poeta aveva apprezzato. Io ho segnato, guarda, tantissime cose. Importante, secondo me, è anche la piccola antologia della critica presente nel volume. E anche Sereni è presente in queste pagine, naturalmente. Leggendo e rileggendo proprio da questo libro ho colto un aspetto particolarmente interessante: il senso logico, ragionativo, nel testo è presente per poi essere sottoposto all’interruzione e ai soprassalti degli enjambements.

Pratica che Caproni espleta in misura geniale. E anche con grande insistenza. Così quando accorcia metricamente il verso, l’enjambement risulta ancora più evidente e forte perché ti spacca il fluire del discorso».

È in questo suo andamento, spesso asciutto, secco, sia da un punto di vista del linguaggio, sia da un punto di vista proprio del verso, che forse si riconosce anche un certo magistero ungarettiano?

«Caproni afferma di aver letto Ungaretti e, dopo averlo letto, ha riletto tutti alla luce di quel passaggio. Ungaretti è del 1888 e per Caproni, classe 1912, era una lettura quasi obbligata dei maestri precedenti per uno della sua età».

Dopo quel primo incontro, l’hai più rivisto?

«L’ho visto diverse volte, avendo instaurato un rapporto amichevole e abbiamo iniziato a darci del tu, ovviamente perché lui me l’ha consentito. Sono andato anche a trovarlo a Roma, pensando: “Forse adesso sono degno di farmi davvero conoscere da lui”. La mia stima era enorme, al di là del fatto che potesse essere per me un modello o meno. Anzi, non posso dire che lo sia stato nel senso propriamente di esempio. Però, nella mia mente, è sempre stato per molte ragioni esemplare. Non un esempio, ma esemplare. Esemplare nel senso che fa qualche cosa di alto, che è variato e cresciuto nel tempo, perché è impressionante come sia riuscito a passare da uno stile all’altro, da una modalità a un’altra. Cosa che in effetti era della loro generazione: se pensi a Luzi che passa dall’ermetismo a Primizia del deserto e Onore del vero poi arriva a Nel magma… Insomma, sono dei percorsi di ricerca anche nella forma, oltre che nella sostanza e nel pensiero poetico. E questo modo di procedere è qualcosa che oggi un po’ manca, perché manca un senso forte della forma. Sulla quale un tempo si discuteva molto. Adesso, niente. Ricordo che, quando ero ragazzo, non ne potevo più delle continue dichiarazioni di poetica dei miei coetanei. Oggi rimpiango quel tempo. Perché non si discute più, non ci si confronta sui termini concreti della scrittura, della ricerca».