Paladino rifà Beato Angelico

16 Novembre 2025

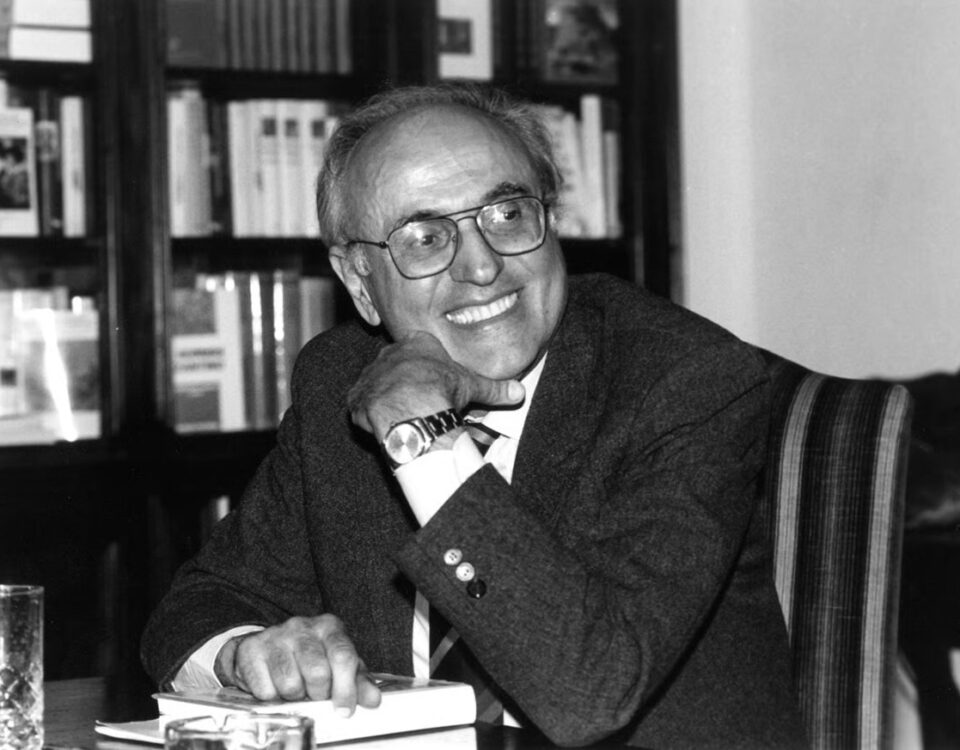

Paolo Virno: L’antropologia del vivente loquace

16 Novembre 2025

Roberto Pertici ricostruisce la polemica culturale seguita nel 1863 a “La vie de Jésus” Il libro fu messo all’indice, ma alcuni intellettuali liberali ne trassero spunti per una riforma del cattolicesimo

Il cardinale Giacomo Biffi, in una serie memorabile di lezioni sulla figura di Gesù Cristo tenute a Bologna nel 1999, disse fra l’altro: « Ad ascoltare la “gente” non si raccoglie, a proposito di Cristo, una certezza, ma piuttosto una molteplicità di opinioni ». Il teologo-arcivescovo le passò in rassegna individuando tre gruppi. Per il primo si tratta di un mito che non è mai esistito: «Una grandezza sovrumana, ma irreale». Per altri «Gesù è un uomo, straordinariamente ma semplicemente uomo, che con il suo fascino eccezionale, la sua intelligenza sublime, la sua meravigliosa personalità, ha impresso un corso nuovo alla storia universale: in una parola, un genio». Religioso o filosofico, sociale o politico, con tutti i significati diversi che le varie letture comportano. Infine, ed è la terza opinione, Gesù è un uomo certamente esistito, ma di lui non è possibile sapere niente di certo: «I documenti in nostro possesso ci parlano tutti del Cristo che è stato oggetto della fede, dell’amore, dell’adorazione della comunità primitiva, ma non ci mettono in condizione di chiarire chi sia stato veramente in se stesso il Gesù della storia. Insomma, un enigma storico che non sarà mai risolto ». E Biffi concludeva il suo ragionamento: «Sembrerebbe di capire che lo sforzo inconscio della “gente”, pur manifestandosi in ipotesi molto disparate e pur esprimendosi in giudizi solitamente benigni, sia quello di ridurre Gesù di Nazaret a qualcosa di già contemplato, di risaputo, di “normale”: l’importante è metterlo in qualche scompartimento previsto dalla esperienza umana; così, quando è sistemato in un cassetto ed etichettato, non è più un caso unico e non può turbare più».

Parole ancor oggi validissime e che mi sono tornate in mente leggendo il bel libro di Roberto Pertici Il caso Renan (il Mulino, pagine 400, euro 34,00). Lo storico ricostruisce minuziosamente il dibattito sorto prima in Francia e poi in tutta Europa subito dopo la pubblicazione della Vie de Jésus di Ernest Renan, che suscitò giubilo nelle fila dei laicisti benpensanti e un vero putiferio nei cattolici: non a caso Pertici definisce quella lunga polemica come «la prima guerra culturale dell’Italia unita», come recita il sottotitolo del suo volume. Quando uscì a Parigi il 24 giugno 1863, il libro di Renan, nato in Bretagna e da giovane cattolicissimo tanto da entrare in seminario, subito fu scandalo. La Chiesa francese si mobilitò con iniziative di ogni tipo per denunciare la blasfemia dell’autore, che riconosceva in Gesù solo un grand’uomo – la seconda tipologia elencata dal cardinale Biffi – negandone la divinità. Come ha commentato lo scrittore Emmanuel Carrère nel suo libro Il regno – in Italia edito da Adelphi nel 2014 –, un’inchiesta sul Vangelo di Luca condotta mescolando indagine storica e racconto autobiografico, Renan «ha scelto di fare lo storico, non il sacerdote, e il dovere di uno storico non è, non può essere, quello di dire che Gesù era risorto ed era il figlio di Dio». Pur affascinato dallo studioso francese e dalla sua ricerca che allora fu considerata un attacco virulento alla Chiesa cattolica, Carrère però alla fine del suo lavoro scrive: «Ciò che mi sorprende non è che la Chiesa sia così diversa da com’era alle origini. Al contrario, è che si sia fatta un dovere di essere fedele a quel suo passato, anche se poi non ci riesce. La Chiesa non ha mai dimenticato le sue origini».

Anche il mondo intellettuale cristiano ha preso sempre fortemente le distanze da Renan: da Léon Bloy che se la prese anche con Emile Zola e Anatole France, a Paul Claudel, il quale, dopo la conversione, accusò tutto l’Ottocento di essere un secolo dominato dalla cultura borghese e anticristiano: «Un secolo gonfio fino alla saturazione, un secolo obeso guidato da una folla di ideologi estetizzanti e biancastri, alla testa dei quali si trova Renan ». Accuse poi fatte proprie da Jean Guitton e da Vittorio Messori, la cui Ipotesi su Gesù (Sei, 1976) assieme alla Vita di Gesù Cristo dell’abate Ricciotti (Rizzoli 1941) sarebbe stato un vero best seller capace, oltre un secolo dopo, di emulare il successo della Vita di Gesù di Renan, che in solo 5 mesi vendette 60mila copie per arrivare nei decenni successivi a oltre 400mila. Subendo l’immediata messa all’indice da parte del Vaticano, arrivata già il 24 agosto 1863. Condanna ribadita dal Sillabo l’8 dicembre 1864 e da Pio IX in persona che apostrofò l’autore come «bestemmiatore europeo».

Erano gli anni dello scontro fra Napoleone III, l’episcopato francese e il Vaticano, così come del fra il neonato Stato italiano e la Chiesa tutta. In tale contesto, quello di Renan fu davvero lo scandalo del secolo. Soprattutto in Italia, che in quello stesso 1863 vide la prima traduzione dell’opera renaniana a cura di Filippo De Boni, la disputa fra mondo cattolico e mondo laicista fu enorme. Il primo a scagliarsi contro La vie de Jésus fu il giornalista e teologo don Giacomo Margotti, che sulle pagine del quotidiano torinese “L’Armonia della religione colla civiltà” sviluppò nell’estate di quell’anno una polemica preventiva. Ma come ben documenta Pertici, venne poi un susseguirsi di lettere pastorali dei vescovi, fra cui spiccarono quello di Perugia Gioacchino Pecci e quello di Pisa Cosimo Corsi; di prediche nelle parrocchie, di celebrazione di tridui di preghiera per riparare alle offese ricevute. Per non parlare appunto della mobilitazione di giornali e riviste, “Civiltà Cattolica” in primis, e di tutta l’editoria cattolica, con la pubblicazione di libri e opuscoli, molti tradotti dal francese, che intendevano ripristinare la verità sulla divinità di Cristo. Unica eccezione furono i cattolici liberali, allora minoritari rispetto agli intransiconflitto genti, i cui maggiori esponenti d’altronde – Gioberti, Rosmini, Tommaseo e Ventura – furono essi stessi colpiti dalle condanne della congregazione dell’Indice. Fra coloro che non biasimarono in toto l’opera di Renan spicca l’oratoriano di Napoli Alfonso Capecelatro, autore nel giugno 1864 del libro Errori del Renan nella Vita di Gesù, che pur giudicando il libro debolissimo si chiedeva le ragioni del successo e prendeva atto dell’ignoranza religiosa degli italiani e della scarsissisma conoscenza della Bibbia. L’abate Luigi Tosti da parte sua condivideva, delle affermazioni di Renan, la necessità di una riforma del cattolicesimo, troppo chiuso e rigido. Punto di vista cui concordava, senza mai citare Renan, Alessandro Manzoni, considerato l’intellettuale cattolico più prestigioso del tempo e non a caso, come noto, favorevole al nuovo corso della nazione e al considerare la caduta del potere temporale dei papi, avvenuta nel 1870 con la breccia di Porta Pia, un evento provvidenziale. Parole poi fatte proprie un secolo dopo da Paolo VI.