Ocean Vuong “Sogni da fast food Racconto l’America di chi non ha speranza”

31 Agosto 2025

Agostino pare scrivere per noi

31 Agosto 2025Fabio Mauri, allegria e angoscia di un decostruttore

«I luoghi della vita»/Intervista Nipote di Valentino Bompiani e esponente di una grande famiglia della borghesia intellettuale, Fabio Mauri è stato, soprattutto attraverso le sue azioni contro il fascismo, un protagonista della neoavanguardia, e la sua vita testimonia visceralmente i rovesci del Novecento italiano

Come artista Fabio Mauri nasce all’alba degli anni sessanta – famosi i suoi schermi vuoti e illuminati – con un segno giudicato New-Dada, che apre alla nuova stagione del Pop romano. Ma la sua potenza visionaria, la sua tensione a smascherare le ideologie del Novecento, si concretano soprattutto all’inizio degli anni settanta nelle performance, chiamate anche «azioni teatrali», contro il fascismo. Non sarà però solo la scena artistica ad animare questa conversazione, ma, interamente, la scena culturale che a Fabio Mauri fa capo, per le sue radici nella borghesia ed editoria illuminata italiana. Un solo nome: Valentino Bompiani, suo zio.

Per cominciare vorremmo chiederle di ricordare un pochino la scena, la temperatura, degli anni cinquanta: lei è stato un artista molto precoce che ha avuto anche la fortuna, allora, di vedere all’opera maestri storici, per esempio di poter spiare Giorgio De Chirico e altri.

Sì, era uno spionaggio individuale, ma anche, in qualche modo, di gruppo, ossia, come càpita di solito in certe situazioni storiche, c’erano dei singoli artisti che non si conoscevano, che casualmente, o forse non casualmente, abitavano a Roma, a poche centinaia di metri. Parlo di Mimmo Rotella, carissimo amico, di Salvatore Scarpitta, da molti anni in America; parlo, non più vivo e maestro di tutti, di Alberto Burri, non sodale come gli altri, cioè non è che venisse al bar con noi… lo guardavamo come un grande mito. Comunque, dico questi nomi e posso aggiungerne altri, Carla Accardi per esempio; alcuni vivi e altri non più, come, di me più giovani, Lo Savio, Tano Festa, Franco Angeli, Mario Schifano… Avevamo tutti, senza saperlo, lo studio a pochi metri l’uno dall’altro, e ci siamo conosciuti grazie alla galleria La Tartaruga, e a un uomo geniale e difficile, Plinio De Martiis. Ci siamo conosciuti e abbiamo assistito, collaborato e travasato le nostre idee, seguendo delle intuizioni, delle volontà, e creando una piccola o grande storia dell’arte italiana. Comunque, negli anni cinquanta, quando da Milano giunsi a Roma, avevo già esposto da Carlo Cardazzo: avevo già esposto a Milano, nelle prime mostre, assieme a Fontana, assieme a Crippa, Dova…

Per cui gli spazialisti milanesi.

Sì, ma io non ero spazialista… No, avevo una colorazione vivace, ma il mio modello era fortemente espressionista.

Lungo la prima stagione della sua attività lei attraversò una sorta di crisi creativa che sfociò poi, all’inizio degli anni settanta, in quelle che anche nella sua opera ufficiale vengono chiamate «azioni», cioè performance artistiche. Siamo nel 1971, e lei dà vita a un’azione dal titolo «Che cosa è il fascismo», prima rappresentazione a Roma. Ci aiuti a entrare in questo set…

Sì, intanto due premesse: una, che l’arte d’avanguardia, i linguaggi che avevo seguito, io come molti altri, negli anni sessanta, mi avevano in un certo senso deluso per il loro eccesso di autonomia. Cioè, noi credevamo che, cambiando un termine o una virgola, il mondo – non solo del linguaggio, ma il mondo reale – si modificasse. Secondo me non era vero: risultò non vero. Allora tentai di andare a ripensare la storia che mi aveva portato fino a quel punto, e a ricordare quindi la guerra, e l’anteguerra. Io sono del 1926, quindi ho vissuto precocemente gran parte della storia contemporanea che portava alla guerra, e poi la guerra stessa. Ebbi l’occasione – dato che tutte le cose d’arte, secondo me, avvengono per un impulso interno e un’occasione esterna – di fare un seminario all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, su invito di Giorgio Pressburger. E il patto di questa impresa, a cui erano invitati anche Kounellis, Celant, Bonito Oliva, era che alla fine dovevamo produrre una performance…

Una specie di saggio…

Sì, una specie di saggio performatico: nessuno di noi ne aveva fatti… o meglio, io ne avevo fatti alcuni, piccoli. E così io trasformai una mostra, con cui volevo iniziare le mie mostre negli anni settanta… avevo trovato il microfono di Mussolini, quello vero, da cui a Palazzo Venezia dichiarava la guerra, e lo volevo comprare, o almeno noleggiare. Volevo esporre in una mostra, anziché i quadri o i disegni, il microfono di Mussolini, cioè un oggetto storico, estremamente significante, con tutti questi buchini raccolti nella bambagia perché il suo collezionista casuale lo teneva come una reliquia… Volevo fare una mostra con questo solo oggetto, per significare l’importanza del passato, i segnali del passato. Questo microfono d’epoca era incredibilmente eloquente all’interno dei discorsi che linguisticamente facevamo. Ma nonostante tutte le mie bugie – che ero di fede fascista, eccetera – non mi fu dato… sarei stato disposto a impegnarmi tutto, anche la casa, la mamma, tutto, per averlo, e so ancora dov’è…

E come si collega il microfono di Mussolini con il saggio all’Accademia Silvio D’Amico?

Avendo l’occasione di fare una performance, cominciai a raccogliere del materiale di epoca fascista. Porta Portese, come molte volte, mi è stata di grande aiuto: i dischi, alcuni testi… a quei tempi, nel 1971, il fascismo era sepolto, non si trovava niente, nelle librerie non un libretto… E cominciai a comporre… che cosa? Una festa a cui avevo partecipato nel 1938: con amici bolognesi importanti da rinominare, soprattutto uno, Pier Paolo Pasolini, eravamo a Firenze, a Boboli, per la visita di Hitler in Italia, e noi eravamo stati chiamati come giovani intellettuali della GIL, Gioventù Italiana del Littorio.

È la visita raccontata nel Diario di un borghese da Ranuccio Bianchi Bandinelli, che era stato scelto dal regime come guida storico-artistica.

Io ero un ragazzino, e in questo posto bellissimo, Boboli, con tutte le Giovane italiane da una parte, e noi Balilla ansiosi e vogliosi dall’altra… poi c’era la Hitler-Jugend, queste ragazzine bionde con le trecce, tutte uguali, sembravano una ragazzina unica, e i giovani tedeschi, tutti uguali, fatti con lo stampino… noi eravamo molto più, diciamo, disastrati: chi con la fascia lunga, chi con la fascia corta, non c’era una divisa uguale… E dunque questa festa a cui assistetti, che aveva per centro i dibattiti di mistica fascista, ho poi cercato di riprodurla in questo spettacolo Che cosa è il fascismo.

Per cui era un’azione – ‘azione complessa’, lei l’ha chiamata – che si nutriva, come poi molte delle sue opere, di un’esperienza vissuta. E al posto del microfono di Mussolini si dovette accontentare di un manichino di cera…

Il manichino di cera rappresentava un ipotetico generale di Hitler, il generale Von Hussel, nome inventato. Lo spettacolo era un organismo abbastanza complesso, dove si alternavano le manifestazioni atletiche, il ballo simbolico…

Ludi iuveniles…

Sì, i ludi iuveniles alternati a pezzi teorici in cui veniva fuori questa filosofia, o sciocca o aberrante.

Per usare una parola strutturalista, il pubblico era chiamato a cooperare a questo suo testo? qual era la funzione dello spettatore?

Enorme! Il pubblico veniva raccolto in alcune tribune nere che dovevano restituire la visione corporativista dell’Italia fascista. Con i miei allievi avevamo scelto alcune categorie (ingegneri, magistrati, rurali, stampa…) e, attraverso l’elenco del telefono, avevamo mandato l’invito, o rosso, o giallo, o verde, o nero, ecc. E arrivando… una serata di un pieno! Un’infinità di gente era rimasta fuori, anche perché era la prima volta, o quasi, che si riaffrontava il tema del fascismo.

Fascismo che era stato tabuizzato, anche sul piano dello spettacolo… Dunque bisogna pensare a una stagione in cui il fascismo, quello storico, era scomparso dalla scena…

Era scomparso, era già un fenomeno giudicato e tenuto in tasca o nel baule. Lo spettacolo fu di una sera sola, perché costò 700.000 lire, che spesi io, e avevo solo 700.000 lire per farlo… e poi i ragazzi, anche… Ecco, ebbi molta difficoltà a trovare il luogo, perché avevo bisogno di una grande palestra, non di un palcoscenico. E ogni volta che, o vedevano la prova, o scoprivano il titolo della performance, per qualche scusa non potevo fare lo spettacolo. Alla fine si tenne negli Studi Cinematografici Safa Palatino.

Fabio Mauri, in quello stesso 1971 in cui metteva in scena Che cosa è il fascismo, lei appronta anche una violenta decostruzione del fascismo stesso nella sua apparenza di normalità domestica, in un’installazione che si chiamava «Ebrea». La appronta a Venezia, alla galleria Barozzi. Che cos’era «Ebrea»?

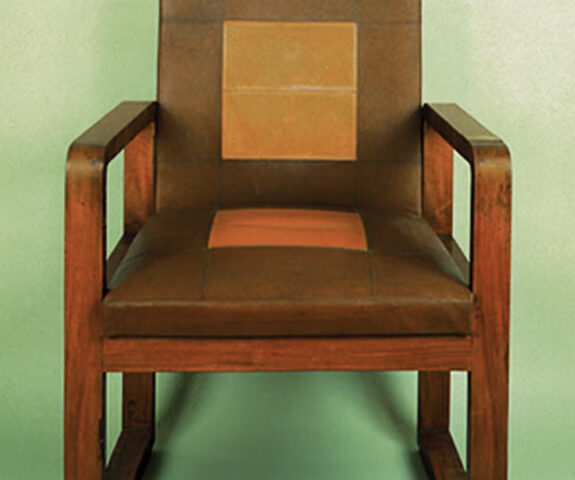

Ebrea… Io, nell’andare attraverso il fascismo, nel procedimento di revisione della memoria che avevo iniziato a fare, ho immaginato che cosa sarebbe successo se il nazismo avesse vinto. E ho pensato che alcune categorie umane, come gli ebrei, o gli zingari, o i neri, sarebbero diventate materie prime, puri materiali. Allora, per resuscitare emblematicamente, simbolicamente questa realtà – che è applicabile anche a molte forme di discriminazione contemporanea – ho immaginato un piccolo museo da campo, fatto con materiali «ebrei». D’altra parte c’erano degli esempi – noi li conosciamo – di Buchenwald… porta-sigarette fatti di materiali organici, eccetera… E io ho fatto una mostra di ‘design’ tutta realizzata con materiali, diciamo, umani, organici. Sedia in pelle ebrea…

Cavallo di S.S.…

Certo!… Cavallo dell’alta Scuola di Vienna con finimenti in pelle ebrea, stivali da donna, una carrozzina… tutto questo, erano ventuno.

Museo dell’orrore, oltre che del terrore…

Museo del design… appena uno entrava vedeva un museo di begli oggetti, ma dopo si leggevano le targhe…

Ed era la didascalia che produceva il tremendo straniamento…

Sì, e piano piano si creava un silenzio assoluto… C’è una lunga storia di questa mostra poi fatta in molte parti. Ho visto di tutto: gente scoppiare a piangere, altri uscire con visibile angoscia. Era una simulazione, io avevo pensato il tutto come un museo amatoriale di un piccolo capo di un campo di concentramento, quindi l’aspetto Kitsch di piccolo sacrario: non ho voluto fare una critica al design, ma una critica che coinvolgesse anche i falsi sentimenti, perché esiste un sentimentalismo che accompagna le soluzioni più aberranti della vita. Fra gli oggetti, di solito nascosta dietro un angolo di muro, c’era una piccola performance, una giovane ragazza ebrea nuda, senza nulla addosso, che di fronte a uno specchietto da campo, un armadietto da campo, si tagliava i capelli, veri questa volta, e ricomponeva la stella di David, a significare che l’uomo, per quanto spogliato della sua identità, costretto all’impotenza, ha in se stesso sempre qualcosa per cui può ribadire la sua forte convinzione, la sua fede, riaffermare la sua identità ideale e di origine. Col tempo questa performance si è anche scorporata dall’insieme della mostra: l’ho rifatta a Ginevra, in Canada, da molte parti, sì.

E in Germania l’ha mai fatta?

In Germania no. Io con la Germania ho grandi difficoltà. Molte volte, dai vari Kunstverein, mi è stato chiesto di fare una mostra, perché vedono il mio catalogo, gli piace un certo stile tedesco, che io ho amato e quasi ripetuto nelle mie opere, mimeticamente. Quando porto però l’intero mio book… il problema è sempre se portare soltanto la cosa che mi chiedono o portare tutto il mio lavoro… perché in questo caso fanno un salto indietro: non possiamo fare questa mostra senza che il museo salti! Questa frase è di soli due anni fa. In tutti i casi, quattro o cinque, è sempre finita così: cioè non è mai cominciata. Questo è molto grave: un tema molto grave.

Una piccola curiosità linguistica: ‘ebrea’ sta per qualcosa tipo ‘giudaica’ o allude proprio alla ragazza della performance?

No, no, ‘ebrea’ è l’insieme, sta per ‘cose ebraiche’.

Dopo «Ebrea», 1971, è il momento di spostarci su un personaggio che Fabio Mauri ha già incidentalmente e felicemente evocato – parliamo di Pier Paolo Pasolini – al quale è dedicata, nel 1975, una performance che si chiama «Intellettuale».

Non è esatto dire dedicata…

Perché è proprio l’anno della morte di Pasolini, e allora si tende un po’…

L’arte contemporanea richiede una precisione di termini quasi quanto la fisica.

Ha ragione, facciamo ammenda.

Dunque, non dedicata: pregai Pier Paolo, con cui eravamo amici fin da Bologna, amici affettuosi, carissimi, di fare questa performance, farsi proiettare addosso il suo film, Il Vangelo secondo Matteo, che mi era piaciuto senza nessuna riserva, enormemente… Farselo proiettare, lui seduto al Museo Civico di Bologna, dov’ero stato invitato… e Pier Paolo mi disse sì.

La silhouette oscura, il petto come schermo, illuminato dalle immagini del Vangelo…

E Pier Paolo era rigido, durissimo. Sono per fortuna rimaste delle fotografie meravigliose di un fotografo che è un grande fotografo, Antonio Masotti, di Bologna, che senza nessuna preparazione, senza nessun mezzo particolare, è riuscito a prendere con nitidezza queste immagini del Vangelo sul corpo di Pier Paolo, il quale, essendo davanti a una vetrata, aveva un po’ di luce alle spalle: perché mi ero rifiutato di inscenare la performance, che doveva essere un po’ sacrale, all’interno del museo, dove si teneva una mostra di Dada, e lo fece quindi sulla soglia del museo. Pier Paolo era molto rigido, e io mi preoccupai, e gli chiesi… lo conosco, stringeva certi muscoli, qui…

Le mandibole.

Sì, le mandibole. Gli domandai: ma ti senti male? vuoi che sospenda? E lui: no, no, no… poi ti dico, poi ti dico. Dopo la performance andammo a mangiare qualcosa e mi rivelò che era rimasto terribilmente turbato dal fatto che non capiva a quali immagini corrispondesse, in quel determinato punto, il sonoro. Il sonoro non gli resuscitava le immagini… una cosa molto curiosa, che ognuno può sperimentare. E dunque il brano musicale che accompagna nel film, che so, le Beatitudini, in realtà per lui non accompagnava le Beatitudini: non si ricordava più quali immagini fossero, e questo lo turbava enormemente.

Era la prima volta che c’era un uomo-schermo, diciamo così, in azione?

Lo stesso procedimento l’avevo usato, sempre nel 1975, con Miklós Jancsó, mio caro amico, regista dei Disperati di Sandór, su cui avevo proiettato il suo film Salmo rosso.

Ma di Jancsó lei era stato anche attore…

Attore di Jancsó, ma anche di Pasolini: questa è una cosa buffa, da raccontare. Pier Paolo mi chiamava per ogni suo film, e io dicevo regolarmente no, perché non facevo l’attore. Infine dissi sì per una piccola particina, quasi buffa, nella Medea, con la Callas: in un caldo, un agosto terribile!

Sì, nella «Medea», che è del 1968, lei interpretava Pelia, il re di Iolco…

Ecco… avevo dimenticato anche quale re.

E com’era la scena?

La scena era bellissima. Io stavo su un trono circondato dalle sette figlie, e una di queste era interpretata da Viva, la famosa modella, artista, che lavorava con Andy Warhol, ed era molto seccata di essere vestita come le altre sei sorelle, e continuava a dirmi: I am a star, io sono una star… E io ero dentro una specie di imbuto di feltro, non potevo né respirare, né muovermi, con in testa un mezzo cocco con delle punte di bottiglie di coca-cola, che era nel mio copricapo, e…

I costumi di Piero Tosi: con un po’ di ready-made, arte poverissima.

Arte poverissima… ma, insomma, era bello! E intorno questa corte un po’ barbara, piena di zingari veri, persone di colore… e poi c’era la Callas, deliziosa… Tra un ciak e l’altro con le mie sette figlie – molto avvenenti, che si erano accorte che tanto più stavano vicine al papà tanto più entravano in scena – la Callas veniva con dei grandi gelati, che io potevo solo leccare, perché ero immobile dentro l’imbuto…

Restiamo un po’ su Pasolini andando agli anni bolognesi, i dolci anni anche della sua giovinezza, della vostra giovinezza. Durante la preparazione di questo incontro, lei ci ha ricordato un episodio molto bello, che coinvolge una vostra grande amica, Giovanna Bemporad, superba traduttrice di classici.

Sì, quando con Pier Paolo, ma anche con Leonetti e Fabio Cavazza, uno dei fondatori del Mulino, e altri, andammo a trovarla a casa sua. Siamo nel 1939, o ’38. Pasolini a Bologna studiava, io l’ho conosciuto che faceva l’ultimo anno di liceo, se non sbaglio. Lui aveva quattro o cinque anni più di me, io ero proprio molto giovane. Comunque andammo in questa casa bellissima, una specie di enorme spelonca: la casa di Giovanna Bemporad, questa giovane di cui si vociferava per la sua grande abilità di traduttrice, per la sua forte intensità di poetessa. Giovanna traduceva dal tedesco, dal greco antico, dal latino, e traduceva all’impronta, come si dice. Allora noi andammo, in questo posto freddo, in questa specie di grande studio, con i libri da terra fino a metà stanza, e Giovanna vestita un po’ da uomo, con un cipiglio da genio, ci ricevette. Ci accovacciammo e lei ci chiese come menu che cosa volevamo: un po’ di Hölderlin?… e lesse…

Traduzioni alla carta.

Sì, ma meravigliosamente bene. E poi disse: adesso ho un dubbio sul passo quarto di Omero…, e noi, in un certo senso ignoranti come talpe: va bene, sentiamo… e sentivamo. Era proprio il ritratto in femminile del genio. Sembrava George Sand, sembrava uno di questi grandi geni della letteratura. E noi, che eravamo dei ragazzi geniali, diciamo – perché il gruppetto era abbastanza singolare –, ma anche spigliati, ci piaceva giocare a calcio, avevamo i nostri amorazzi scolastici, e insomma, la vita ci piaceva nel suo complesso… quindi vedere questa specie di monachesimo poetico ci tolse un po’ il respiro. Allora, usciti dalla casa, mi ricordo – me lo ricorderò sempre – che Pier Paolo, che oltre a questa sua severità morale, questo suo, anche, ideologismo, duro, eccessivo, era un uomo estremamente spiritoso, era buffo (sapeva mimare, ad esempio, brutto o bene, le situazioni e gli stati d’animo delle persone)… appena chiusa la porta di Giovanna Bemporad, Pier Paolo se ne uscì come un cartone animato, che in punta di piedi scappa… col viso terrorizzato!

Un po’ antro della Sibilla, questa casa.

Sì, totalmente, eravamo perduti! Se il genio è questo, fuggiamo, andiamo a fare i ciclisti… Perché eravamo completamente sopraffatti da questo eccesso di vocazione, diciamo.

Beh, ringraziamo proprio Fabio Mauri per averci dato questa immagine così fuori norma rispetto a quella che si ha, in genere, di Pier Paolo Pasolini: il comico in Pasolini, che poi torna anche molto nella sua produzione cinematografica, del resto. Pasolini come lo aveva conosciuto?

Conobbi Pier Paolo, come conobbi nello stesso giorno Ardigò e Leonetti – Francesco Leonetti, il poeta –, perché convocati proprio dalla Gioventù Italiana del Littorio, da un certo dottor Falzone, che aveva chiesto alle scuole superiori se c’erano dei giovani intellettuali, e si vede che io godevo già di questa fama di giovane intellettuale, e Pier Paolo anche, e anche gli altri. E ci convocarono per fondare una rivista che si chiamò «Il Setaccio», rivista che abbiamo fatto. Era la fine del ’42, ne uscirono quattro, cinque numeri…

E lì vi riuscì di sconfessare la commessa, diciamo così…

No, no, noi facemmo della pura esercitazione di letteratura e pittura, e arte, convocando tutti quelli a noi affini, e le nostre stesse opere: io, per esempio, pubblicai un saggetto su De Chirico e Savinio, che per la mia età era abbastanza eccezionale, perché avevo diciassette anni. Pasolini pubblicò qualche cosa sulla poesia friulana, che è stata la sua originaria esercitazione di poesia, e via dicendo… Collaborava anche Renato Serra, cercavamo delle collaborazioni qua e là. Non potevamo affrontare un tema politico: era impossibile, ci mancavano le letture, avevamo solo l’esperienza, che non basta.

Restiamo al suo sodalizio giovanile con Pasolini: lei e la sua famiglia, Mauri, entraste anche, in qualche modo, nella vicenda dell’omosessualità di Pasolini, no?

Sì, entriamo di rimbalzo… Devo dire che a Bologna, nessuno pensava che Pasolini fosse omosessuale: assolutamente, lui sembrava Jack Palance, un uomo nerboruto… sì, aveva una faccia da attore, molto! Io avevo due sorelle, e una, Silvana, che poi sposò lo scrittore Ottiero Ottieri, fu molto innamorata di Pasolini, che in realtà le dava corda. Anzi, se mia sorella stasera non mi spara al telefono, io racconterò un piccolo episodio: quando Pier Paolo, che era molto amico di mia mamma, di mio papà, dei miei fratelli più piccoli, più grandi (era proprio diventato uno di famiglia…), ebbe la denuncia per il suo rapporto… lui, insegnante a Casarsa, ebbe un processo per omosessualità… mia sorella Silvana, che era una giovane e piacente ragazza, aveva questa corrispondenza con Pier Paolo e chiese a mio padre (che era un uomo liberale, molto giusto e serio, e anche di testa molto libera), se poteva andare al processo a testimoniare che lei era stata l’amante di Pasolini… e credo che mia sorella fosse stata vergine come un tamburo…

Doveva fare da schermo a Pasolini.

Sì, e mio padre disse: beh, figlia mia, se la tua coscienza ti dice di far questo… E lei con la sua coscienza partì e testimoniò.

E come andò?

Alla fine bene, perché Pier Paolo, in appello, fu poi assolto dalla condanna per atti osceni. Silvana, seriamente, disse che lei era stata l’amante regolare. Questo amore dopo non ebbe seguito, perché invece Pier Paolo confessò… il suo dramma, sì, il suo dramma, perché prima di viverlo così spasmodicamente a Roma, lo pensava come una sorta, anche, di maledizione. Ma, insomma, questa è una materia molto controversa e non vorrei entrare nel tema.

Adesso, dalla Bologna degli anni trenta-quaranta ci spostiamo non di molto: a Rimini, con un salto temporale indietro. Addentriamoci un po’, Mauri, nella sua famiglia: sia a Bologna, sia a Rimini, gli anni della sua infanzia e adolescenza sono legati, come spesso accade nelle famiglie italiane, a trasferimenti di lavoro paterni. Chi era Achille Mauri?

Achille Mauri, che è il mio attuale fratello minore, era però anche mio nonno, Achille Mauri appunto, un grande impresario teatrale romano, che aveva teatri a Roma, a Milano. Aveva l’attuale teatro Eliseo, si chiamava teatro Apollo, era un caffè-concerto. Venivano le star dell’epoca, anche Josephine Baker… E questo teatro Apollo, insieme al milanese teatro Trianon, morto giovanissimo mio nonno impresario, passò a mio padre, che in realtà aveva interessi giurisprudenziali, legali (la sua mentalità era quella)… invece, dovette amministrare questo grande bene, insieme alla società Suvini Zerboni, una delle grandi targhe d’epoca. Ci fu un grave incidente: l’Apollo bruciò, in una notte, per corto circuito, e morirono degli attori, delle attrici tedesche. Praticamente mio padre andò in rovina. Un rovescio totale: era giovanissimo, poi!

E qui entra in scena il suo autorevole zio…

Sì perché mio zio, Valentino Bompiani (mia madre era appunto Maria Luisa Bompiani, sorella di Valentino), che aveva lasciato la carriera militare (tutti militari, in casa Bompiani!) per andare a fare l’editore con Arnoldo Mondadori, abbandonava il giovane Arnoldo per mettersi in proprio (gli era piaciuta molto l’editoria!) e lasciava il posto a mio padre: che invece veniva dall’esperienza teatrale e iniziò l’esperienza editoriale. A parte che mio padre era un uomo molto intelligente e profondo, Mondadori lo prese anche perché uno degli autori della casa era Pirandello, e mio padre conosceva già Pirandello per via dell’attività teatrale. Valentino Bompiani, dal canto suo, ebbe subito successo, con una biografia di don Bosco.

Era il 1929, lei aveva tre anni.

Quando mio padre andò alla Mondadori, essendo ridotto sul lastrico, e avendo già una famiglia, una giovane moglie e quattro figli, per una serie di combinazioni ci mandò a Rimini, che era un posto bellissimo a quei tempi, anche molto aristocratico, non c’era niente di popolare, no.

Dimenticatevi la Rimini di oggi.

Era qualcosa di molto sofisticato, con queste grandi ville con grandi parchi. E c’era la famiglia Saffi, figli dei Saffi, che erano dello stesso pianerottolo della casa dove sono nato, a Roma, che ci offrì questa villa «a marina», come si dice in Romagna, cioè al mare dove in inverno non c’è nessuno, ma noi – almeno io – abbiamo avuto un’infanzia estremamente felice. Un’infanzia con le stagioni, con i fiori, e la mattina andavamo chi all’asilo, chi a scuola, fino al Tempio Malatestiano, a piedi… Tutti sapete che l’Emilia e la Romagna sono dei posti abbastanza curiosi: come dice una mia vecchia amica, la moglie di Francesco Rosi, i romagnoli sono felici perché non hanno l’inconscio. E in realtà è vero, sono… come dei fiamminghi: le cose ci sono, il mare e il resto…

Il mondo consiste…

Consiste, sì! Loro sono pari al mondo, non cercano una trascendenza in filigrana.

Senta, Mauri, lì poteva capitare di vedere un certo pittore dipingere sulla spiaggia, no?

L’ho visto! è stato il ritratto mancante! Sulla spiaggia, sotto la tenda, si tenevano incontri legati a frequentazioni, diciamo, editoriali… ricordo benissimo, a parte Pirandello, Alberto Savinio, che ci venne a trovare a Rimini con, mi pare, Stefano Landi, il primogenito di Pirandello, e sua figlia, che avrebbe poi sposato proprio Plinio De Martiis, il gallerista… Beh, un giorno vedo sulla spiaggia (io, come dico, ero un po’ mostruosamente precoce, normale ma precoce, tanto che i miei fratelli mi prendevano in giro… ma, insomma, era tutta la famiglia piuttosto letteraria), vidi in mutandoni neri, con un cappelluccio bianco e un piccolo pappagallo verde sulle spalle, un pittore che dipingeva un pattino, un moscone, come si chiamava allora, con la gente intorno, dei ragazzotti, che lo sbeffeggiavano, ma a lui… questo sbeffeggiamento piaceva tanto. Mi avvicinai, e mi sembrò di vedere la mano di un… de Pisis!

Riconobbe prima la mano che la fisionomia.

Sì, certo, lui non lo avevo mai visto. Allora riandai sotto la tenda, dove c’era Valentino Bompiani, e dissi: là c’è un pittore che dipinge uguale a de Pisis! E avevo – questa è una piccola vanità agiografica – non più di dodici anni, dodici anni e mezzo. Allora mio zio guardò e disse: ma è de Pisis! caro de Pisis! E de Pisis, siccome avevo i boccoli, ero un bel ragazzino, disse: «ma che bel viso! ma fa il pittore anche lui? ah, lo aspetto oggi a studio!». E io tutto felice… ritratto da de Pisis! Ma non mi mandarono, ahimè, quindi un ritratto mancato.

Immaginiamo una certa prudenza…

Eh, lo so! Ma sciocchi, avrebbero potuto accompagnarmi, con dei bastoni… e io avrei avuto il mio bel ritratto di de Pisis. Ma non mi ci hanno mandato.

Adesso, brutalmente, interrompiamo questa immagine un po’ idilliaca, per rievocare il primo vero trauma della sua vita: i bombardamenti di Rimini.

Sì, il bombardamento: ne bastò uno. Scoppiata la guerra, rimanemmo a Rimini, io e la mia famiglia, i cinque fratelli (ormai eravamo diventati cinque) e mia mamma. Mio padre era a Bologna con le Messaggerie Italiane, che furono distrutte completamente, assieme alla stazione, in un bombardamento. Noi eravamo a Rimini in questa prolungata estate, diciamo, e studiavamo non si sa come, praticamente non studiavamo… finché un giorno: allarme, fine dell’allarme, di nuovo allarme, e dei cacciabombardieri inglesi… Sarà immaginazione, un falso dell’immaginazione, non so: io ricordo la faccetta del pilota inglese a duecento metri, a trecento metri…

Una specie di zoom della memoria.

Sì, sì, questi apparecchi dall’alto piombarono sopra, e lanciarono una bomba… bombe sulla sinistra, bombe dietro, dov’era la ferrovia… e la sera stessa, tutti imballati in una specie di camion che mio padre riuscì da Bologna a mettere insieme, tutta la famiglia, partimmo per Castel San Pietro, dove era anche sfollata l’azienda delle Messaggerie, che era stata distrutta, rasa al suolo. E quindi abbiamo vissuto tutto il resto della guerra risalendo man mano che il fronte si spostava verso nord. Una parte restava, aspettava gli americani e ricominciava il lavoro da questa parte; l’altra parte proseguiva e continuava il lavoro dall’altra parte.

La sua famiglia, lo ha accennato, era una specie di crocevia intellettuale.

Sì, questa frequentazione, sia di Mondadori (Arnoldo, anche padrino del mio fratello più piccolo Achille), sia di Bompiani, ha fatto sì che la mia famiglia fosse molto intellettualmente allegra. C’erano sempre, in casa nostra, Piovene, per esempio, o Corrado Alvaro, anche personaggi che adesso sono meno noti, e poi Moravia, non ne parliamo, quando eravamo a Roma… la casa è sempre stata frequentata da persone, diciamo, intelligenti, di una qualità e di una espressività molto particolare. Siamo stati un po’ educati in casa, forse anche eccessivamente, ad avere la stima dell’intelligenza e della cultura e anche, si può dire, della dirittura morale: ecco, queste erano le tre voci dominanti di questa casa, per me molto allegra.

Abbiamo in credito Milano, nella sua lunghissima traversata, geografica ed esistenziale: le chiederemmo, anche qui, di darci una diapositiva d’ingresso, un flash.

Un flash sono dei vari pezzi: è un collage fotografico, perché c’è una prima Milano, in cui facevo la fine delle scuole medie e il ginnasio, e una seconda, dopo che il mio papà, lasciata la Mondadori…

Ma lasciò alla Mondadori Mikey Mouse, Topolino, no? 1935.

Sì, perché nel frattempo aveva varato una società che si chiamava Elicon, che esportava fumetti italiani –Albertarelli, Molino, questi grandi disegnatori italiani – e importava comics stranieri, per esempio «L’Avventuroso», il giornale dei fumetti americani… e divideva questi comics su varie case editrici, perché nessuna aveva la forza di fare un giornale che potesse competere contro il «Corrierino» dei Piccoli.

Tra le acquisizioni c’era anche Flash Gordon…

Certo! E noi ricevevamo ogni settimana – quello è stato uno dei momenti felici di Milano – questi pacchi di «Flash Gordon» che arrivavano dall’America!

L’età sua, poi, era proprio giusta.

Infatti… e anche «Topolino», acquisito appunto dalla Mondadori insieme a diversi altri, con un successo enorme sùbito. «Flash Gordon» finì, credo, alla Nerbini… Insomma, i classici del disegno a strisce, «L’Uomo Mascherato», «Mandrake», da noi erano proprio di casa, pasteggiavamo con questi e, anzi, erano così tanti che ci facevamo dei manganelli per delle meravigliose battaglie con i nostri amici… un gioco al buio, per esempio, ognuno con un manganello, si spegneva la luce e ci si picchiava di santa ragione. Memorabile!

E la scuola? A Milano erano ricominciati, immaginiamo, gli studi regolari.

Là, nelle prime ginnasiali, al Parini, scuola famosa, molto severa, ebbi per breve tempo dei professori anche molto bravi. In questo periodo conobbi Michele Ranchetti, che è stato professore di Storia della Chiesa all’Università di Firenze per molti anni, poeta molto bravo, e anche un gran disegnatore: allora, un giovane molto intelligente ed estremamente dotato. E così, con lui e con Augusto «Bobo» Piccoli, l’artista milanese, fondammo un primo trio… questo è prima della conoscenza di Pasolini. Avevamo la nostra orchestrina telefonica, telefonavamo a qualcuno e suonavamo… io suonavo uno o due pezzi di blues alla fisarmonica. E fu proprio Ranchetti, in realtà, a introdurmi all’arte contemporanea. Mi portò alla galleria Barbaroux e, aperta la porta, io vidi l’Ettore e Andromaca di de Chirico. In un angolo stavano discutendo tre pittori: uno era Carrà, uno era Tosi, l’altro era Tomea, un pittore dimenticato, ma molto bravo, del Novecento italiano. Vidi questo quadro e capii di vedere la cosa che volevo vedere. Già disegnavo, dipingevo, facevo dei fumetti stenografici che io stesso, poi, non potevo rileggere – insomma, inventavo queste storie… Ho scritto e disegnato fin da bambino, e ho sempre pensato di fare l’artista, salvo una breve parentesi in cui pensavo di far l’aviatore. Ma eliminato l’aviatore, mi è rimasto sempre di far l’artista.

Anche da questi piccoli episodi di vita viene fuori l’immagine di un personaggio che ha sempre bruciato le tappe, esistenziali, artistiche e anche intellettuali.

Sì, in un certo senso è vero. Adesso, giunto in tarda età – tarda età: anche se non se ne approva il metodo, è l’età dei tanti consuntivi –, forse comprendo di avere saggiato e bruciato anche troppo, nonostante la mia affermazione continua, la mia poetica, sia quella che si riassume in una frase: ho fatto sempre una stessa cosa.

E dunque sfatiamo l’equivoco dell’eclettismo, che ha un po’ pesato sulla sua opera.

Che io detesto, detesto… Sì, ho fatto sempre una stessa cosa, cioè ho cercato di capire, capire attraverso il linguaggio, le forme, e in qualche misura far capire.

Mauri, ha raccontato la Milano del suo primo apprendistato intellettuale, ma c’è una seconda Milano, più tragica, no?

Beh, sì, più drammatica, perché l’ultimo anno della guerra, dopo l’8 settembre, alcuni amici… non so, l’architetto Gian Luigi Banfi, portato a Mauthausen e mai più tornato, come anche altri… Io capii che il primo pezzo della vita, che mi era piaciuto tanto – perché mi sembrava che la vita offrisse delle possibilità oneste e meravigliose –, con la guerra si ribaltava, e senza fine, senza termine. Se quello che avevo visto succedere intorno a me in quegli anni fosse continuato all’infinito… capivo che poteva continuare. E devo dire che in una notte decisi che la mia vita era già conclusa – l’avevo già vissuta molto, avevo diciassette anni – e che mi sarei ucciso. Non so se l’avrei fatto, ma, insomma, Dio ci credette, perché pochi giorni dopo, svegliandomi una notte durante il bombardamento, io ebbi come la sensazione che Dio c’era. Quindi questo Dio, che in un certo senso mi era stato tramandato da un padre che era un uomo giusto, ma ateo, e da una madre religiosa per educazione, non per vocazione, capii che c’era, e che era una puntata della vita: allora mi convertii. Fu l’inizio di anni drammatici, perché fui invaso da una grande angoscia, da una revisione morale rigorosa della vita.

Quasi calvinista?

Sì… e naturalmente, una alla volta, abbandonai tutte le attività che in realtà reggevano la mia esistenza: la pittura, la scrittura, le amicizie, e gli amori – ero non fidanzato, ma quasi, con una splendida ragazza milanese… e invece lasciai tutto, perché sentivo che dovevo vivere una specie di Calvario, che ho vissuto. Mi ammalai ed ebbi una grande esperienza religiosa. È chiaro che qualunque medico dicesse: è malato!, ma io so che invece l’esperienza religiosa era intrecciata, ma non aveva la stessa causa della malattia. Avevo fatto un’esperienza molto violenta e mistica! Ero seguito da tre direttori spirituali perché di colpo questo ragazzo laico era invaso da fenomeni molto curiosi che venivano curati come patologia schizoide, e che naturalmente costituivano una vera agonia. Ho fatto trentatré elettrochoc, due volte la cura del sonno, passavo da una clinica all’altra. Ogni tanto tentavo di raggiungere un convento (i Carmelitani…), ma ne venivo sempre portato fuori in barella. Non c’era comunità che mi potesse contenere. Ecco, questo è stato un pezzo, diciamo, di Milano, molto spietato e duro.

E la famiglia come tentava di aiutarla?

Mio zio Bompiani, molto affettuosamente, mi volle lo stesso a lavorare con lui, e con mia sorella Silvana, alla casa editrice. Io faticavo molto, era difficile… avere le visioni e intanto impaginare un libro. Quindi ero assolutamente un uomo sbalestrato.

Adesso per concludere, con un salto di molti anni, andiamo al Teatro comunale dell’Aquila: 1980, «Gran Serata Futurista», una nuova rivisitazione del Novecento italiano.

Dopo Che cosa è il fascismo (1971) io ho riesaminato il Novecento, ho cercato di snidare l’ideologia da tutte le forme dell’arte contemporanea, tant’è vero che ogni volta che c’è una grande mostra e fanno arte ideologica, là io sto, sebbene sia un’arte di analisi dell’ideologia, non di ideologia propositiva. Comunque, mi rimaneva l’interesse e la passione di capire cos’era stato il futurismo, che io avevo già apprezzato a Bologna perché ero stato amico, sempre intorno alla rivistina «Il Setaccio», di Decio Cinti, che, segretario privato di Marinetti, era stato il primo traduttore dal francese del Manifesto del Futurismo. Aveva lo studio, a Bologna, in Piazza delle Sette Chiese, dove teneva una collezione di quadri futuristi: ero appassionato di questi quadri, alcuni meravigliosi, Cinti era disposto a vendermi la collezione per 15.000 lire: era il 1938, di futuristi non se ne sentiva già quasi più parlare, perché curiosamente il fascismo li aveva sepolti… Chiesi i soldi a mio padre, e mio padre ha detto: «eh no, figlio mio, perché quando ero giovane io i futuristi erano molto famosi, adesso sono smarriti, perduti: quindi no!». Peccato, avrei qualche miliardo sulle pareti di casa mia.

Ma l’interesse per il futurismo rimane evidentemente carsico lungo gli anni, e si riaffaccia in «Gran Serata Futurista».

Ecco, Gran Serata Futurista: feci una conferenza all’Aquila, tornando dal Canada, dove ero stato, e Piero Sartogo, l’architetto, e Gino Marotta, mio amico pittore con cui avevamo avuto un gran sodalizio a Roma negli anni sessanta, mi invitarono a prendere la cattedra all’Accademia di Belle Arti: l’Accademia era in grande crisi, e mi dissero che bisognava fare uno spettacolo, qualche cosa…, se avevo un’idea. Io l’idea ce l’avevo, volevo fare la Gran Serata Futurista, e quindi mi imbarcai in questo spettacolo, come mi ero imbarcato in Che cosa è il fascismo.

E strutturalmente com’era?

Era la storia dei linguaggi futuristi dentro la storia italiana ed europea, cioè dall’inizio – che era l’interventismo di tutti gli intellettuali in guerra –, il periodo della guerra e la produzione futurista della guerra, e il dopoguerra, il disfacimento in varie correnti del movimento, l’intervento del cubo-futurismo fino all’aeropittura. Feci questo spettacolo, centocinquanta persone, quattro ore e mezza, e fu un grandissimo successo, poi replicato a Roma, Milano e Venezia.